Wie Mikroben uns beim Abnehmen helfen könnten

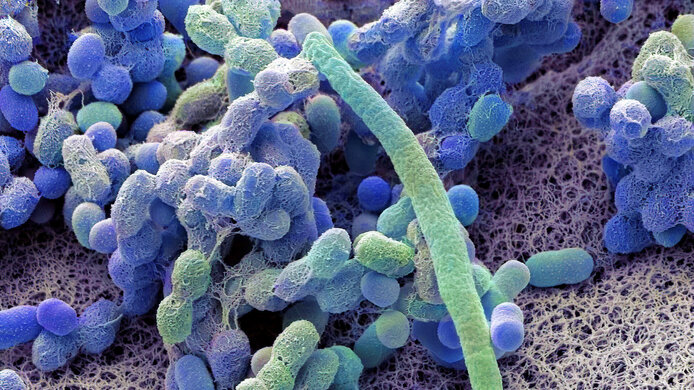

Wir Menschen sind mehr als das, was wir sehen. Auf und in uns leben in etwa gleich viele Mikroorganismen wie Zellen. Sie bilden das menschliche Mikrobiom und machen rund ein bis drei Prozent des Körpergewichts aus. Insbesondere die Mikroben in unserem Darm nehmen eine zentrale Rolle ein. Denn sie helfen uns nicht nur, Nahrung zu verdauen und Nährstoffe aufzunehmen, sondern haben einen wesentlichen Einfluss auf Gesundheit und Psyche.

Julia Mader von der Medizinischen Universität Graz untersucht zusammen mit Kolleg:innen aus Deutschland in einer Pilotstudie, wie sich das Darmmikrobiom auf Übergewicht auswirkt. In dem vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Projekt „Fäkale Mikrobiomtherapie-Charakterisierung bei Adipositas“ übertragen die Forschenden dazu die Darmmikroben von Personen ohne Übergewicht und solchen, die eine Magenbypass-Operation hinter sich haben, in Personen mit Übergewicht.

Tierversuche zeigen bereits, dass dies zu einer Gewichtsabnahme führen kann. Eine solche erfolgreiche Transplantation des Darmmikrobioms könnte zukünftig als weniger invasive Therapiemaßnahme zum Abnehmen dienen.

Mikroben der Schlüssel zum Verständnis von Krankheiten

Die Wissenschaft geht davon aus, dass das Mikrobiom Erkrankungen wie Allergien, Asthma, Diabetes mellitus und Fettleibigkeit, aber auch Depressionen und Autismus beeinflusst. Forschende auf der ganzen Welt versuchen deshalb, die Funktionen des Mikrobioms zu entschlüsseln.

Komplexer als nur Verzicht und Sport

„Starkes Übergewicht – also Adipositas – kann langfristig verschiedene Krankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sogar Krebs begünstigen. Das ist ein weltweites Problem“, erklärt Mader. „Zusätzlich sind Betroffene oft sozialer Stigmatisierung ausgesetzt. Das Schwierigkeit dabei ist aber, dass das simple Rezept von mehr Sport und weniger Essen zum Abnehmen nicht so einfach funktioniert, wie man glauben mag.“

Übergewicht ist ein komplexes Phänomen mit einem ganzen Netzwerk an Ursachen. Ein vielschichtiges Zusammenspiel des Stoffwechsels mit verschiedenen Hormonen, dem Mikrobiom und sogar dem Nervensystem und Gehirn reguliert, wie viel Energie der Körper durch Nahrung aufnehmen kann und möchte. Dabei passiert auch vieles unterbewusst, denn Hunger und Sättigungsgefühl können nicht bewusst gesteuert werden.

„Das Gehirn ist fest dazu entschlossen, an einem sogenannten ‚maximalen Gewicht‘ – welches der Körper seit Urzeiten mit Nahrungsengpässen und Mangelernährung als bestes Gewicht interpretiert – festzuhalten. Das ist zu einem guten Teil genetisch bestimmt“, erläutert Mader. Das Gehirn glaubt folglich unterbewusst, einen evolutionären Vorteil durch dieses „beste Gewicht“ zu erhalten, doch in Zeiten von Kalorienüberfluss, wie wir sie heute erleben, kann das zu Übergewicht führen.

Macht der Mikroben

Das Gehirn kämpft also zusammen mit anderen Systemen im Körper gegen das Abnehmen an. Das macht es so schwer, Kilos zu verlieren und dann nicht wieder an Gewicht zu gewinnen. „Wenn wir nun das Darmmikrobiom verändern könnten, damit es nicht zusammen mit dem Hirn gegen das Abnehmen ankämpft, würde uns das sehr helfen“, so Maders Ansatz.

„Durch Experimente mit Tieren hat man herausgefunden, dass sich das Mikrobiom von Tieren mit Übergewicht von dem von Tieren ohne unterscheidet“, so Mader. Die Zusammensetzung der verschiedenen Bakterienarten im Darm wird durch die Art der Nahrung beeinflusst und die chemischen Signale der Bakterien können wiederum das Essverhalten und Hungergefühl beeinflussen.

Das Spannende dabei ist, dass man einer Maus mit Übergewicht das Darmmikrobiom einer Maus ohne Übergewicht geben kann. Erstere ändert dann ihr Fressverhalten und nimmt auch ab. „Das untersuchen wir nun auch im Menschen in einer Pilotstudie“, erklärt die Medizinerin ihr Forschungsziel.

Kleiner Anfang

Insgesamt untersuchen die Forschenden in der laufenden Studie 30 Personen mit starkem Übergewicht in drei Gruppen. Je zehn Personen pro Gruppe erhalten die Darmmikrobiome von verschiedenen Spender:innen. Bevor die Empfänger:innen jedoch die Spenden erhalten, muss ihr eigenes Darmmikrobiom mittels Antibiotika möglichst entfernt werden, damit sich das gespendete Mikrobiom ansiedeln kann.

Die erste Gruppe erhält das Mikrobiom von übergewichtigen Personen, die eine erfolgreiche Magenbypass-Operation hinter sich haben und dadurch abnahmen. Die zweite Gruppe erhält Spenden von Personen ohne Übergewicht, die dritte dient als Kontrollgruppe und erhält Proben aus ihrem eigenen Darmmikrobiom. Damit ändert sich für die Kontrollgruppe eigentlich nicht viel, aber sie ist wichtig, um in der doppelblinden Studie einen Vergleichswert zu den anderen beiden Gruppen zu erhalten.

„Es war gar nicht so einfach, Proband:innen zu finden, da wir sehr bestimmte Kriterien für sie hatten, damit die Studie aussagekräftig ist“, sagt Mader. „Wir haben lange und über die verschiedensten Kanäle in Datenbanken, über Aushänge in Arztpraxen und auch online gesucht.“

Obwohl sich insgesamt 30 Personen nach nicht sehr viel anhört, ist Mader zuversichtlich: „Es handelt sich um eine erste Pilotstudie. Die muss noch nicht die perfekten Werte liefern, sondern zunächst nur Indikatoren, ob der gewünschte Effekt überhaupt eintritt.“

Für diese Studie arbeitet Julia Mader unter anderem eng mit Patrizia Constantini-Kump von der Medizinischen Universität Graz und Wiebke Fenske von der Universität Bonn zusammen. „Wir führten die Transplantation der Mikroben in Österreich durch, weil das in Deutschland noch viel stärker reguliert ist. Die deutschen Kolleginnen und Kollegen tragen maßgeblich zu den Untersuchungen davor und danach bei“, sagt Mader.

Kein Hunger mehr auf Fastfood

Nach der Transplantation der Mikrobiome werden die Empfänger:innen noch über ein halbes Jahr lang überwacht. Sie machen Blut- und Stoffwechseltests, ihr Mikrobiom wird untersucht und sie füllen Fragebögen zu ihrem Essverhalten aus.

„Eine Person berichtete etwa, dass ihr nach der Transplantation der Hunger auf Fastfood vollkommen vergangen war und sie es inzwischen abstoßend findet“, erzählt Mader mit einem Lächeln. „Das klingt zwar sehr vielversprechend, ist aber nur ein einzelner Datenpunkt, der allein nicht viel aussagt. Außerdem wissen wir noch gar nicht, in welcher Gruppe die Person war und ob sie überhaupt ein neues Mikrobiom erhalten hatte.“ Mader und ihre Kolleg:innen wissen das noch nicht, weil die Studie doppelblind durchgeführt wurde, also weder sie noch die Proband:innen informiert waren, welcher Gruppe diese zugeteilt waren.

„Wir sind gerade dabei, die Auswertung der Daten abzuschließen“, so Mader. „Die Tierversuche waren schon sehr vielversprechend und wir hoffen, dass das beim Menschen auch so funktioniert.“ Obwohl man Transplantationen des Darmmikrobioms schon durchaus als Therapiemittel einsetzt, wird es wohl noch etwas dauern, bis es Kapseln mit Mikroben zum Schlucken gegen Übergewicht gibt.

Zur Person

Julia Mader ist Professorin für Medizin an der Abteilung für Endokrinologie und Diabetologie der Medizinischen Universität Graz und stellvertretende Leiterin der Diabetes-Ambulanz. Von 2016 bis 2017 war sie Gastprofessorin am Universitätsspital Bern in der Schweiz. Mader leitet die Diabetes Technology Research Unit an der Med Uni Graz. Das klinische Projekt „Fäkale Mikrobiomtherapie-Charakterisierung bei Adipositas“ wird vom Wissenschaftsfonds FWF mit 264.000 Euro gefördert und läuft noch bis Juni 2026.