Die Spur führt zu IL-6

Welche Tumoren auf welche Weise Kachexie auslösen, ist bislang nicht geklärt. „Tumoren, die die Signale für Kachexie aussenden, wachsen in der Regel nicht schneller. Das heißt, sie haben keinen Vorteil davon, sondern es geschieht eher zufällig“, erklärt Schweiger. Häufig handelt es sich um kleine Tumoren aus sekretorischen Geweben wie der Bauchspeicheldrüse.

Im Verlauf des Forschungsprojekts machte Schweigers Team zufällig eine entscheidende Beobachtung: Eine Krebszelllinie, die ursprünglich keine Kachexie bei Mäusen auslöste, hatte sich durch normale Mutationsvorgänge zu einer Zellart entwickelt, die plötzlich den krankhaften Gewichtsverlust verursachte.

Serendipity – der glückliche Zufall

„Das war für uns ein Glücksfall“, sagt Schweiger. „Denn so konnten wir zwei Zelllinien vergleichen, die sich in ihrer Fähigkeit, Kachexie auszulösen, unterscheiden.“ Beim Vergleich dieser Zelllinien entdeckten die Forschenden Signalmoleküle, die ausschließlich von jenen Zellen produziert werden, die Kachexie verursachen. Darunter befand sich das Zytokin Interleukin-6 (IL-6), ein Signalstoff des Immunsystems. IL-6 bildet zusammen mit einem Rezeptor im Blut einen Komplex, der an verschiedenen Körperzellen andockt und den Abbau von beispielsweise Muskelgewebe auslöst. „Nach der Entfernung von IL-6 aus den Krebszellen und auch aus dem Blutkreislauf induzierten die zuvor kachexigenen Tumoren keine Kachexie mehr“, berichtet Schweiger.

Diese Ergebnisse veröffentlichte die Gruppe in der Fachzeitschrift Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle und stellte ihr Zellmodell der wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Verfügung. Welche molekularen Vorgänge genau verantwortlich sind, will Schweiger in Folgeprojekten im Detail untersuchen – doch schon jetzt sind die Ergebnisse wegweisend für therapeutische Ansätze.

Ein Hoffnungsträger?

„Im Rahmen des Projekts und in Zusammenarbeit mit einem Partner aus China haben wir R-Ketorolac als potenzielle Behandlungsoption für Kachexie identifiziert“, sagt Schweiger. Dabei handelt es sich um das R-Enantiomer, also die chemisch gespiegelte Variante, von S-Ketorolac. S-Ketorolac ist ein Schmerzmittel, das normalerweise nach Operationen eingesetzt wird, in dieser Form jedoch nicht gegen Kachexie hilft.

In Experimenten erhöhte das Medikament die Zahl der T-Lymphozyten und senkte den IL-6-Spiegel im Blut. Der Effekt: Der Gewichtsverlust verlangsamte sich und die Überlebensrate der Mäuse stieg selbst unter Chemotherapiebedingungen, wie Schweigers Team in einer Publikation veröffentlichte. Nach den vielversprechenden präklinischen Ergebnissen wird das Medikament derzeit in einer ersten klinischen Studie am Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles bei Patient:innen mit fortgeschrittenem Pankreaskarzinom getestet.

„Die Zusammenarbeit zwischen Mediziner:innen und uns Grundlagenwissenschaftler:innen ist essenziell“, betont Schweiger. „Wir leisten die Vorarbeit mit Zellkulturen und Mausstudien, bevor groß angelegte klinische Studien beginnen können.“

Kooperationen in Graz und Szeged

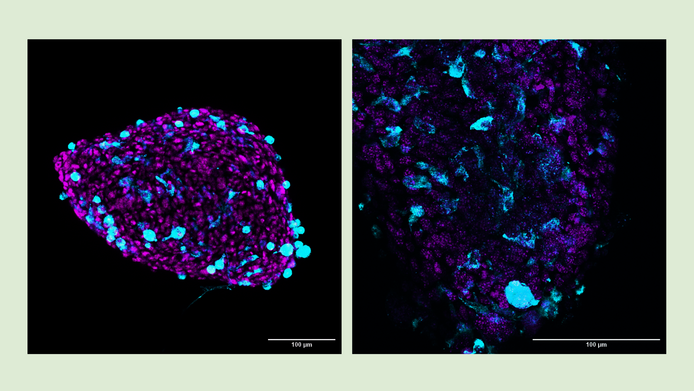

Um den Stoffwechsel kachexigener Tumoren besser zu verstehen, arbeitet Schweigers Gruppe eng mit Partnern in Graz und Szeged (Ungarn) zusammen. Clemens Diwoky von der Universität Graz untersuchte die Tumoren mithilfe von Magnetresonanz-Spektroskopie auf ihren Lipidgehalt, ihren Energiezustand und die Durchblutung. „Ihm ist es gelungen, eine Methode zu entwickeln, um den Energiestatus eines Tumors im lebenden Organismus – in diesem Fall in der Maus – zu messen“, so Schweiger über die Ergebnisse einer dritten Publikation, die aus dem Projekt hervorgegangenen ist.

Gemeinsam mit den ungarischen Partnern wurde außerdem der Lipidstoffwechsel kachexigener und nicht-kachexigener Tumoren analysiert. Dabei zeigte sich, dass der Lipidhaushalt das Tumorwachstum deutlich beeinflusst, die Kachexie davon jedoch unbeeinträchtigt bleibt. „Unser Projekt hat sich im Verlauf zunehmend auf IL-6 statt auf Lipide fokussiert, denn das war der vielversprechendere Weg“, sagt Schweiger.