Warum die Leber im Alter abbaut

Abgestorbene Bakterien des Darmmikrobioms werden gewöhnlich einfach ausgeschieden. Doch nicht immer. Unter bestimmten Umständen können Teile davon in den Blutkreislauf des Körpers gelangen und ernsthafte Organschäden verursachen. Sogenannte gramnegative Bakterien, die über eine äußere Membranschicht verfügen, enthalten Giftstoffe – man spricht von bakteriellen Endotoxinen –, die nach ihrem Zerfall frei werden.

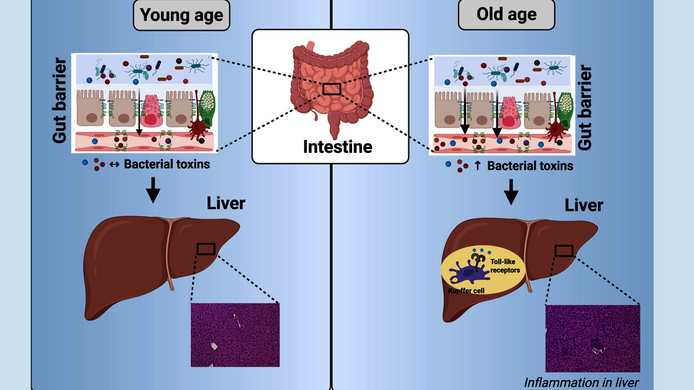

Bei gesunden Menschen werden die Toxine von einer Schicht von Zellen und Proteinen in der Darmwand davon abgehalten, in das angrenzende Gewebe und den Blutkreislauf zu gelangen. Vor allem hoher Alkoholkonsum, aber auch fett- und zuckerreiches Essen und andere Faktoren können diese Barriere aber durchlässiger machen – mit der Folge, dass die bakteriellen Endotoxine Entzündungsreaktionen im Körper auslösen. Unter anderem tragen sie auch zur Entstehung von Fettlebererkrankungen bei.

Darmbarriere wird im Alter durchlässiger

Die Barrierefunktion der Darmwände wird letztendlich aber bei fast allen Menschen schwächer. Die sogenannten Tight-Junction-Proteine, die Lücken zwischen Zellen der Darmwand schließen, werden im Alter deutlich weniger. Die bakteriellen Endotoxine können folglich vermehrt übertreten und sorgen für leichte, aber dauerhafte Entzündungsreaktionen im Körper. Im Projekt „Altern und bakterielles Endotoxin“, das vom Wissenschaftsfonds FWF gefördert wurde, untersuchten Forschende aus Österreich und Deutschland, wie diese Prozesse zu einer Schwächung wichtiger Organsysteme in einer fortgeschrittenen Lebensphase beitragen.

Ina Bergheim, Professorin für Molekulare Ernährungswissenschaften an der Universität Wien, und ihr Team fokussierten dabei auf die Vorgänge in der Leber. Ihre Kollegin Annika Höhn vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke (DIfE) nahm dagegen die Folgen für die Bauchspeicheldrüse unter die Lupe. Beide Organe gehören zu den wichtigen Regulatoren von Stoffwechsel und Verdauung und reagieren empfindlich auf dauerhafte Entzündungsreize. Diese können letztendlich bis zu Vernarbungen, der sogenannten Fibrose, führen.

Alterungsprozesse verstehen

Altern geht häufig mit einem Funktionsverlust von Organen einher, begleitet von chronischen Entzündungen und Veränderungen des Immunsystems. Die Forschung von Ina Bergheim und ihrem Team an der Universität Wien trägt dazu bei, die altersbedingten Abbauprozesse besser zu verstehen und daraus präventive Maßnahmen abzuleiten.

Grundlage für Therapien und Vorsorge

„Das Alter geht mit einer zunehmenden Verminderung der Organfunktionen einher – auch bei gesunden Menschen, die keine großen Mengen an Alkohol konsumieren. Wir untersuchen, durch welche molekularen Mechanismen und in welchem Ausmaß die bakteriellen Endotoxine zu dieser Altersdegeneration beitragen“, skizziert Bergheim das Forschungsziel, das dem Projekt zugrunde liegt. Ein besseres Verständnis dieser Mechanismen könnte nicht nur den Weg zu neuen Therapien ebnen, sondern künftig auch zeigen, wie sich durch eine angepasste Ernährung diese chronischen Entzündungen bremsen lassen.

Im Projekt konzentrierten sich die Forschenden auf die Frage, wie stark die Immunabwehr in Leber und Bauchspeicheldrüse überhaupt auf ein altersbedingtes Vorhandensein von bakteriellen Endotoxinen reagiert. Kann man nachweisen, dass sie Entzündungsreaktionen auslösen? Und was passiert, wenn man die Immunreaktion gezielt ausschaltet – verändern sich dann auch die typischen Alterungserscheinungen in den Organen? Basis dieser Untersuchung war ein Mausmodell, in dem bestimmte Rezeptoren des körpereigenen Immunsystems fehlen.

Das Immunsystem überlisten

„Es geht dabei um sogenannte Toll-Like-Rezeptoren (TLR), die vor allem auf Monozyten und Makrophagen ausgebildet sind – also Zellen, die Teil des angeborenen Immunsystems sind und eine Wächterfunktion im Körper innehaben. In der Leber gehören auch die Kupffer-Zellen dazu. Das sind spezielle Fresszellen, die auf die Kontrolle des Blutstroms in diesem Organ spezialisiert sind“, erklärt Bergheim. „An unseren Mäusen waren nun all jene TLRs ausgeschaltet, bei denen bekannt ist – oder die auch nur in Verdacht stehen –, dass sie für das Erkennen der bakteriellen Endotoxine relevant sind. Ihr Immunsystem konnte also nicht auf die Bakterienbestandteile reagieren und eine entsprechende Entzündungsreaktion auslösen.“

Zusätzlich wurden den Mäusen im Alter von etwa 16 Monaten – wenn sie also „alt“ wurden – Inhibitoren verabreicht, die weitere TLRs unterdrücken. Diese Konstellation hilft dabei, dennoch auftretende Lebererkrankungen besser einordnen zu können: Blieben die Schäden trotz Blockade bestehen, waren sie nicht TLR-vermittelt, sondern auf andere Funktionsstörungen oder Alterungsprozesse zurückzuführen.

Alterung der Organe experimentell gebremst

Das Ergebnis war eindeutig. „Die Mäuse, deren TLRs gezielt ausgeschaltet waren, zeigten durchwegs weniger Altersanzeichen in der Leber. Entzündungen und resultierende fibrotische Veränderungen gingen im Vergleich zu den Mäusen mit normaler TLR-Funktion stark zurück“, resümiert Bergheim. Die bakteriellen Endotoxine konnten also klar als wesentlicher Faktor einer altersbedingten Organdegeneration identifiziert werden.

Blutproben zeigen zudem, dass die schädlichen Bakterienbestandteile auch bei normalgewichtigen und gesunden Menschen im Alter ansteigen. Es steht zu befürchten, dass ihre Wirkung bei kranken Menschen noch viel gravierender ist. „Natürlich ist es beim Menschen keine Option, Teile des Immunsystems im Zuge einer Therapie einfach auszuschalten, um die Altersschäden zu verhindern“, sagt Bergheim.

„Ließe sich allerdings ein Weg finden, bei dem das Immunsystem zwar noch adäquat reagieren kann, der chronische Stress aber ausgeschaltet wird, wäre viel gewonnen.“ Das Altern der Organe lässt sich zwar nicht aufhalten. Das bessere Verständnis der Entzündungsmechanismen hilft aber vielleicht, es ein wenig hinauszuzögern.

Zur Person

Ina Bergheim ist seit 2016 Professorin für Molekulare Ernährungswissenschaften an der Universität Wien. Frühere Stationen ihrer Karriere waren die Friedrich-Schiller-Universität Jena, die Universität Hohenheim in Stuttgart, die University of Louisville in Kentucky sowie das Robert Bosch Krankenhaus in Stuttgart.

Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören molekulare Mechanismen im Bereich alkoholinduzierter und altersbezogener Lebererkrankungen. Das von 2021 bis 2025 umgesetzte Projekt „Altern und bakterielles Endotoxin“ wurde vom Wissenschaftsfonds FWF mit 359.000 Euro gefördert.

Publikationen

Aging-related decline in the liver and brain is accelerated by refined diet consumption 2025

The Intestinal Barrier Dysfunction as Driving Factor of Inflammaging 2022