Building Support for Children and Families Affected by Stroke

„Kinder erleben Schlaganfälle anders“

Ein Schlaganfall bei Kindern ist selten und wird oft erst spät erkannt. Die Folgen begleiten Betroffene und ihre Familien ein Leben lang. Ein Forschungsteam unter der Leitung von Maja Kevdžija von der Technischen Universität Wien untersucht die Rolle informeller (d. h. Zuhause, Nachbarschaft, Schule) und formeller (d. h. Krankenhaus, Rehabilitationsklinik, Ambulanz) Versorgungsumgebungen im Alltag von Kindern und Familien, die mit einem kindlichen Schlaganfall konfrontiert sind.

Im Zentrum des vom Wissenschaftsfonds FWF kofinanzierten Projekts stehen Kinder zwischen sechs und vierzehn Jahren, die einen Schlaganfall erlitten haben. Untersucht wird, wie der Alltag dieser Familien in verschiedenen Umgebungen erlebt wird: „Wir betrachten alltägliche Umgebungen, vom Zuhause über die Schule bis hin zum Krankenhaus und Rehabilitationszentrum“, sagt die Architektin Maja Kevdžija. Gemeinsam mit Partnerinstitutionen wie der TU Dresden, der KU Leuven, der Medizinischen Universität Wien und dem Forschungsbereich für Finanzwissenschaft und Infrastrukturpolitik am Institut für Raumplanung der Technischen Universität Wien widmet sie sich dieser bislang kaum erforschten Thematik.

Ein Schlaganfall im Kindesalter verändert das Leben der Kinder und ihrer Familien für Jahre. Den Bedürfnissen der Kinder angepasstes "Health Design", kann ihre Rehabilitation beschleunigen und die Lebensqualität aller im Umfeld unterstützenden Menschen verbessern.

Um herauszufinden, wie die Umwelt die Kinder in ihrer Genesung unterstützen kann, haben die Forschenden betroffene Familien daheim besucht, die Räume gemeinsam kartiert und Interviews geführt. „Wir haben insgesamt 30 Familien in das Projekt einbezogen: 11 in Österreich, 15 in Deutschland und 4 in Belgien. An der sozioökonomischen Befragung nahmen über 150 Familien aus den drei Ländern teil“, erklärt Kevdžija. Birgit Moser, eine Architektur-Doktorandin der TU Wien hat sogar ein eigenes Spiel namens „Space Agents“ entwickelt, das dabei unterstützte, mit den Kindern über ihren Alltag zu sprechen.

Ethisch ist das Projekt herausfordernd. In Österreich und Deutschland lief die Zusammenarbeit mit den Familien meist gut. In Belgien hingegen waren laut Kevdžija die ethischen Anforderungen besonders komplex. Um diese Herausforderungen zu überbrücken, arbeitete das Team mit bereits vorhandenem Material wie Autobiografien oder Videos. Inzwischen liegt eine Publikation vor, die die Datennutzung von Erfahrungsberichten und Befunden im Zusammenhang mit ethischen Aspekten reflektiert.

Therapien im Klassenzimmer und zu Hause

Für Erwachsene ist der Weg nach einem Schlaganfall oft klar strukturiert, von der Diagnose über das Krankenhaus bis hin zur Rehabilitation und Heimkehr. Bei Kindern ist der Weg meist völlig offen: „Es gibt keinen klaren Ablauf für ein Kind mit Schlaganfall“, sagt Kevdžija. Jedes Kind hat seinen eigenen Weg, denn die Bandbreite an Beeinträchtigungen ist groß, ebenso vielfältig sind die Unterschiede in Betreuung und Umfeld.

„Die Ziele von Rehabilitation und Genesung bei einem Kind sind dementsprechend ganz anders“, sagt die Projektleiterin, die mit ihrem Fokus auf Designanforderungen im Gesundheitswesen derzeit noch eine Nische besetzt. Während bei Erwachsenen das Ziel oft darin besteht, wieder ein eigenständiges Leben zu führen, geht es bei Kindern um weit mehr: Langfristige Entwicklung, schulische Leistungen, soziale Integration und spätere Berufschancen stehen auf dem Spiel. Das mache die Rolle der Umwelt umso entscheidender.

Ein zentrales Ergebnis zeigt, dass Schulen für betroffene Kinder eine weit größere Rolle spielen als gedacht. „Wir fanden heraus, dass sie nicht nur Orte des Lernens, sondern auch der Therapie sind“, erklärt Kevdžija. Viele Kinder besuchen Regelschulen, andere spezialisierte Einrichtungen und manche Kinder erhalten ihre Therapien direkt in der Schule. Gleichzeitig entwickeln sie dort individuelle Wege, um mit schwierigen Situationen umzugehen: „Die Schule ist ein sehr wichtiger Ort für die betroffenen Kinder und sie verfügen über verschiedene Strategien zur Emotionsregulation, zum Beispiel indem sie sich an einen besonderen Rückzugsort begeben“, so Kevdžija.

Sozioökonomische Hürden für bauliche Anpassungen

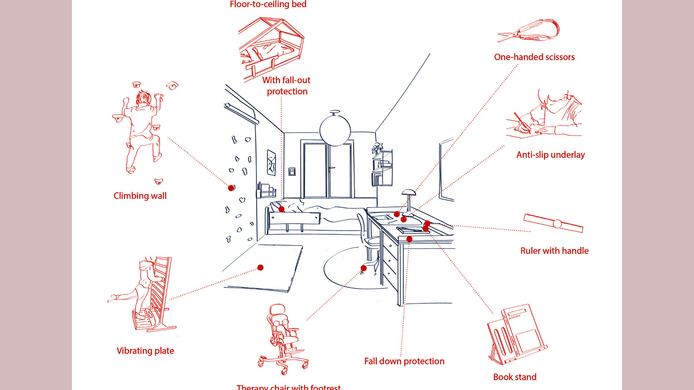

Der Alltag dieser Kinder ist durch viele Herausforderungen geprägt, etwa beim Anziehen, beim Verlassen des Hauses oder bei der Bewältigung der Hausaufgaben. Trotzdem zeigt sich: Der gebaute Raum kann helfen. „Eltern integrieren beispielsweise Kletterwände in ihr Zuhause oder fordern ihre Kinder auf, die Treppe allein zu steigen. So wird die Umgebung Teil der Therapie.“ Ein relevanter Punkt hierbei ist, dass der sozioökonomische Status der Eltern die kognitive Erholung der Kinder beeinflusst.

Diese Erkenntnis stammt aus den Studien der Partnergruppe unter der Leitung von Neurolinguistin Lisa Bartha-Doering an der Medizinischen Universität Wien. „Wie gut sich ein Kind erholt, hängt auch davon ab, wie gebildet die Eltern sind und welche finanziellen Mittel ihnen zur Verfügung stehen“, betont Kevdžija. Denn wer über mehr Ressourcen verfügt, kann auch Therapien und Umgestaltungen einfacher realisieren. So zeigen erste Analysen der sozioökonomischen Befragung mit 155 Familien in allen drei Ländern, geleitet von unseren Kolleg:innen aus dem Forschungsbereich Finanzwissenschaft und Infrastrukturpolitik, Institut für Raumplanung, dass viele Familien bauliche Änderungen vornehmen. Wenn sie es taten, dann am ehesten im Badezimmer. Einige Familien wünschen sich weitere Anpassungen in ihrem Zuhause, gaben jedoch finanzielle oder zeitliche Gründe als Hauptursachen an, warum dies bisher nicht umgesetzt wurde.

Designtipps für Familien, Gestalter:innen und Therapeut:innen

Aus den Ergebnissen des Forschungsprojekts möchte das Team nun Empfehlungen entwickeln – für Familien ebenso wie für Architekt:innen und medizinisches Fachpersonal. „Wir haben ein Persona-Set entwickelt, das sowohl von Designer:innen als auch von den Familien genutzt werden kann“, sagt Kevdžija. Zum Projektabschluss Ende 2025 sollen auf einer Online-Plattform die Ergebnisse öffentlich zugänglich gemacht werden. „Ich hoffe, dass unser Projekt mehr Bewusstsein dafür schaffen wird, wie sehr die gebaute Umwelt unterstützen oder behindern kann“, so Kevdžija. „Und ich hoffe, dass die Strategien, die wir anbieten, Familien dabei unterstützen, förderliche Räume für ihr Kind zu schaffen.“

Wenn Kinder einen Schlaganfall erleiden, betrifft das ihr gesamtes Lebensumfeld. Das Projekt zeigt eindrucksvoll, wie wichtig es ist, diese Kinder ganzheitlich zu begleiten, Räume zu gestalten, die sie im Alltag entlasten, sie aber auch herausfordern, zu üben und zu trainieren, wenn es nötig ist und die Familien unterstützen.

Darüber hinaus inspiriert das Projekt bereits neue Kooperationen: Die Medizinische Universität Wien arbeitet nun gemeinsam mit den Architekturpartner:innen an einem Vorschlag für ein Horizon-Projekt, in dem die gewonnenen Erkenntnisse weiterentwickelt werden sollen. Sowohl die TU Wien als auch die MedUni Wien sind als Partner vorgesehen. BUILD CARE bildet damit die Basis für künftige Forschungen und die Vernetzung unterschiedlicher Disziplinen und zeigt, wie interdisziplinäre Zusammenarbeit konkrete Impulse für Wissenschaft und Praxis liefert.

Projekt BUILD CARE

Das internationale Forschungsprojekt „Unterstützungsstrukturen für Kinder mit Schlaganfall“ (BUILD CARE) läuft noch bis Ende November 2025 und wird vom Wissenschaftsfonds FWF mit 238.000 Euro finanziert. Die Forschungen zu BUILD CARE werden durch ein weiteres FWF-Projekt ergänzt. An der medizinischen Universität Wien untersucht eine Arbeitsgruppe um die Neurolinguistin Lisa Bartha-Doering visuelle Beeinträchtigungen von Kindern und Jugendlichen nach einem Schlaganfall. Sehstörungen wie Objekterkennung, räumliche Orientierung oder visuelles Gedächtnis können den Alltag, die Mobilität und die Selbstständigkeit der Kinder zusätzlich beeinträchtigen.

Zur Person

Maja Kevdžija ist Assistenzprofessorin für Healthcare Design am Institut für Architektur und Entwerfen der Technischen Universität Wien. Sie beschäftigt sich mit der Verbesserung gebauter Umgebungen für vulnerable Bevölkerungsgruppen, insbesondere für Menschen in der Rehabilitation nach einem Schlaganfall. Ihre Arbeit wurde mehrfach international ausgezeichnet, unter anderem mit dem European Healthcare Design Award for Design Research (2021, UK) und dem EDRA Certificate of Research Excellence (CORE) (2021, USA).

Publikationen

Building support for children and families affected by stroke (BUILD CARE): Study protocol, in: PLOS One 2025