Fingerzeig der Alten Meister

Zeigegesten waren durch die Jahrhunderte ein gängiges Element in Gemälden. In der Linguistik werden sie „deiktische Gesten“ genannt: vom griechischen „deixis“ für zeigen, hinweisen. Besonders Maler in der Renaissance – wie Leonardo da Vinci, Raffael oder Michelangelo – und im Barock – Rembrandt, Rubens, Caravaggio und viele andere – setzten zeigende Finger bewusst ein, um auf bedeutende Charaktere im Bild aufmerksam zu machen, wichtige Symbole hervorzuheben und die Bilder räumlich oder zeitlich zu strukturieren.

In der Fachwelt wurde immer davon ausgegangen, dass die Gesten den selbst gesetzten Anspruch erfüllen und zum besseren Verständnis der Bildinhalte beitragen. Die französische Kunsthistorikerin Temenuzhka Dimova wollte diese Annahme nun auch wissenschaftlich überprüfen – und fand in Wien die besten Bedingungen für ihre Experimente.

Die kodifizierte Sprache der Hände

Temenuzhka Dimova hat sich im Rahmen ihrer Doktorarbeit in Frankreich auf „die Sprache von Gesten in frühneuzeitlichen Gemälden“ spezialisiert. „Gesten haben sich im Laufe der Zeit zu einem kodifizierten System von Handzeichen mit verschiedenen ikonografischen Bedeutungen entwickelt“, erklärt sie. „Wenn wir ihre Bedeutung kennen, erklären uns die Gesten also, was die Charaktere sagen oder wie sie miteinander verbunden sind.“ Aber könnten die Handzeichen auch intuitiv, also ohne Vorwissen, verstanden werden?

Das Labor für Kognitive Forschung in der Kunstgeschichte („Laboratory for Cognitive Research in Art History“ – CReA Lab) an der Universität Wien setzt Eyetracking ein, um Fragen wie diese zu überprüfen. „Das CReA Lab ist das einzige Eyetracking-Labor, das ich kenne, das von einem Kunsthistoriker (Anm.: Raphael Rosenberg) geleitet wird“, erzählt Dimova begeistert von ihren Beweggründen, nach Wien zu kommen.

Im Auge der Kunstbetrachter

Das Projekt „Following the Festaiuolo: How Do Deictic Gestures in Painting Influence the Beholder’s Gaze?“ (2022-2025) wird vom Wissenschaftsfonds FWF mit 287.000 Euro gefördert.

Quantitative Daten für die Kunstgeschichte

Eyetracking ist eine relativ junge, aber immer beliebter werdende Methode, mit der die ebenfalls populärer werdende experimentelle Kunstgeschichte arbeitet. Mit einem speziellen Gerät werden dabei unter kontrollierten Bedingungen die Pupillenbewegungen von Personen aufgezeichnet, während sie ein Kunstwerk betrachten.

Die Forschenden interessieren Fragen wie: An welchem Punkt beginnt die Bildbetrachtung, und auf welchen Punkten verweilt der Blick länger („Fixation“)? Wie wandert das Auge über das Werk („Scanpfade“)? Zwischen welchen Bildteilen springen die Augen schnell hin und her („Sakkaden“)? Und wohin kehren sie immer wieder zurück?

Das wilde Zickzackmuster, das sich aus den aufgezeichneten Augenbewegungen ergibt, liefert die quantitativen Daten, um zum Teil jahrhundertealte Theorien über die Wirkung von Bildern zu überprüfen – Theorien wie die, dass deiktische Gesten entscheidend dazu beitragen, Bilder besser zu verstehen.

Ein ganz spezielles Projektdesign

Mit Eyetracking können außerdem Betrachtungsgewohnheiten in verschiedenen Kulturen oder von unterschiedlichen Personengruppen miteinander verglichen werden. Für ihr FWF-Projekt „Following the Festaiuolo: How Do Deictic Gestures in Paintings Influence the Beholder’s Gaze?“ arbeitete Dimova mit drei solchen unterschiedlichen Gruppen:

Erstens mit Lai:innen ohne spezielle Kunstausbildung (85 Personen); zweitens mit Kunstgeschichte-Studierenden, die bereits mit fachlicher Vorbildung an ein Bild herantreten (50 Personen), und drittens mit Gehörlosen, die fließend Gebärdensprache beherrschen (30 Personen).

Warum mit Gehörlosen? „Während des Studiums habe ich immer wieder als Kunstvermittlerin gearbeitet und bin dabei auch mit Menschen in Kontakt gekommen, die nichts hören“, erklärt Dimova. „Mich hat fasziniert, wie sie Bilder betrachten, und ich habe mich gefragt, ob Personen, die darauf trainiert sind, visuelle Reize zu verstehen, Bilder anders wahrnehmen als Hörende.“

Besonders interessant fand Dimova das für Bilder mit deiktischen Gesten – denn Gesten sind die Sprache der Gehörlosen. „Ich bin sehr froh, dass ich Raphael Rosenberg dafür gewinnen konnte, diesen Aspekt im Projektantrag mitzutragen“, freut sich die Expertin.

Der ungeschulte Blick braucht den Zeigefinger

Allen drei Testgruppen wurden im Labor auf einem großen Bildschirm je 40 Sekunden lang insgesamt 16 Gemälde gezeigt, die mehrere deiktische Gesten enthalten. Nach der Aufzeichnung der Augenbewegungen wurden den Proband:innen konkrete Fragen über die dargestellten Geschichten gestellt, um zu sehen, wie sie die Gemälde interpretieren.

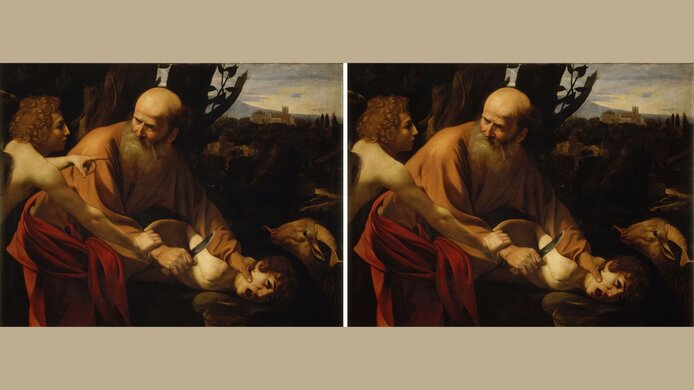

Die Gruppe der Lai:innen war ausreichend groß für einen weiteren Versuch: Aus je acht Bildern entfernte Dimova die Zeigegesten mit Photoshop. „Damit wir belastbare Ergebnisse bekommen, hatten wir zwei Sets von Bildern: In dem einen Set waren die Bilder 1 bis 8 bearbeitet, im zweiten Set die Bilder 9 bis 16.“

Für die Forscherin überraschend war, wie kurz die Ungeschulten den Zeigefinger betrachteten. Die halbe Sekunde reichte trotzdem aus, um die Blickrichtung und das Verständnis des Gemäldes maßgeblich zu beeinflussen. „Wir sehen, dass die Proband:innen ohne Kunstausbildung sich eher auf kleinere Bereiche im Bild konzentrieren, hauptsächlich Gesichter und offensichtliche Bildelemente, und dass sie das Gesamtbild weniger umfassend erkunden“, so Dimova. „Und in den bearbeiteten Gemälden haben sie die eigentlich relevanten Bereiche des Bildes viel weniger beachtet.“

Deiktische Gesten lenken also tatsächlich den (ungeschulten) Blick auf das Wesentliche – wie es der Festaiuolo tat, der namensgebend war für Dimovas Projekt: Der Festaiuolo war eine im Theater des 15. und 16. Jahrhunderts allgegenwärtige und allgemein bekannte Figur, die auftrat, um dem Publikum die Handlung zu erklären. Laut dem britischen Kunsthistoriker Michael Baxandall hätten sich die Maler jener Zeit an der Figur ein Beispiel genommen und eigens Handzeichen eingeführt, um – wie der Festaiuolo – Kontext und Orientierung für die Bildbetrachtung zu liefern.

Das Projekt

Vor allem alte Gemälde bilden häufig Personen ab, die auf etwas zeigen. Temenuzhka Dimova und Raphael Rosenberg vom Labor für Kognitive Forschung in der Kunstgeschichte (CReA Lab, Universität Wien) überprüften mittels Eyetracking, ob die Zeigegesten den Blick tatsächlich lenken und ob sie beeinflussen, welche Information die Betrachtenden aus dem Gemälde ziehen. Sie fanden Unterschiede zwischen Lai:innen, Kunstgeschichte-Studierenden und Gehörlosen, die täglich mit Gebärdensprache kommunizieren.

Gehörlose so aufmerksam wie Kunststudierende

Im Vergleich zur Lai:innengruppe waren die Kunstgeschichte-Studierenden und die Gehörlosen (auch ohne kunsthistorische Vorbildung) deutlich interessierter an Bilddetails: Sie erkundeten größere Flächen der Gemälde, waren dabei deutlich schneller und explorativer.

Die Eyetracking-Ergebnisse bestätigten Dimovas Vermutung, dass Gehörlose durch ihr Training in visueller Wahrnehmung und ihre Ausbildung in einer „räumlichen“ Sprache – der Gebärdensprache – sensibler für visuelle Details von Gemälden sind. „Sie sehen Bilder ähnlich an wie Leute, die genau wissen, was an einem Gemälde wichtig ist“, so Dimova. Wie die Studierenden der Kunstgeschichte achteten sie auf Details wie relevante Gesten, informative Objekte oder Gesichter und konnten die Gemälde anschließend auch besser beschreiben und interpretieren als die Lai:innen. Dimova bedauert, dass die Gruppe nicht groß genug war, um den Unterschied zwischen originalen und bearbeiteten Bildern auch hier abzutesten.

Trotzdem möchte die Forscherin Gehörlose ausdrücklich dazu ermutigen, sich mit dem visuellen Erbe der Menschheit auseinanderzusetzen: Kunstgeschichte zu studieren, als Guides für Gehörlose in Museen zu arbeiten, Ausstellungen zu kuratieren – oder, wie Dimova, zu erforschen, was uns die Bilder erzählen. „Sie haben dafür ganz besondere Fähigkeiten.“

Zur Person

Temenuzhka Dimova studierte Kunstgeschichte in Frankreich. In ihrer Doktorarbeit „Sprache der Gesten in frühneuzeitlichen Gemälden“ analysierte sie die kodifizierte Bild- bzw. Zeichensprache in europäischen Bildkulturen des 16. und 17. Jahrhunderts. Als Museumsführerin kam sie immer wieder mit gehörlosen Besucher:innen in Kontakt. Das weckte ihr Interesse, ob Gehörlose auf andere Dinge achten als Hörende. Zusammen mit Raphael Rosenberg entwickelte die Kunsthistorikerin ein Projektdesign, das Gehörlose bei den Eyetracking-Experimenten berücksichtigt.

Publikation

Brief glance, lasting effect: How pointing gestures influence the perception of paintings, in: Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts 2025