Von der Angst zur Annäherung

Es ist ein interessantes Phänomen: Der Klimawandel wird immer deutlicher, die Bedrohung wächst und eigentlich wäre aktives Handeln gefragt. Tatsächlich legen aber die meisten Menschen Vermeidungsverhalten an den Tag, wenn es um große und existenzielle Bedrohungen geht. „Man weicht dann eher aus und reagiert indirekt“, schildert die Psychologin Eva Jonas. Statt den Lebensstil zu ändern und sich der Situation zu stellen, reagieren viele Menschen mit Unmut auf andere Gruppen. Doch was hilft die Abwertung einer anderen Kultur beim Lösen des Klimawandels? – Nichts, denn das Problem ist nicht gelöst, indem man es unterdrückt oder „auslagert“, vielmehr wirkt es sich später aus. „Dieser Ethnozentrismus passiert nicht unmittelbar, wenn Menschen bedroht werden, sondern zeitlich verzögert. Das kommt irgendwann wieder hoch und führt dann zu diesen Verteidigungs- und Abwertungsreaktionen“, erklärt die Wissenschafterin der Universität Salzburg.

Wege aus der Angststarre

Eva Jonas beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Fragen zu kollektiver Identität, Kontrollverlust und Ängsten und den psychologischen Prozessen, die dahinter liegen. Dabei verbindet sie sozialpsychologische Methoden mit neuropsychologischen Untersuchungen, um die Reaktionen des Körpers mit den Beobachtungen der Personen in Zusammenhang zu bringen. Die aktuelle Studienreihe zum Klimawandel ist dabei eine von mehreren Untersuchungen, die dem Team um Jonas weitere Bausteine liefern sollen zu dem, was die weltweite Forschung unter dem Begriff „Experimentelle Existenzielle Psychologie“ versteht, die sich aus der „Terror-Management-Theorie“ entwickelt hat. Eine der bisher noch unbeantworteten Fragen dabei ist, wie der Prozess zwischen Bedrohung und Verteidigung abläuft. Antworten darauf soll nun das vom Wissenschaftsfonds FWF unterstützte Projekt „Von der Angst zur Annäherung“ liefern. Fühlen sich Menschen existenziell bedroht, antwortet der Körper mit einer Art „Hemmungsreaktion“, die sich unter anderem in dem genannten Vermeidungsverhalten äußert. Der Körper verharrt dabei zunächst in einem Zustand der Irritation und Angst und braucht eine Neuorientierung. „Die eigene Kultur gut zu finden und gleichzeitig fremde Kulturen abzuwerten, kann diese notwendige kognitive Klarheit und Orientierung liefern“, erläutert Jonas. Diese Re-Orientierung brauche es, um wieder in die Handlung zu kommen. Der Hemmungszustand erklärt also, warum Personen nach Bedrohung sich durch Abwertung oder Abgrenzung verteidigen –, nämlich um sich wieder aus der Angststarre zu lösen und handeln zu können. Wie das Ergebnis der Handlung ausfällt, hängt in weiterer Folge stark von dem Kontext ab, in dem sich Menschen befinden – etwa von den Werten der Gruppe, der man sich zugehörig fühlt, von der vorherrschenden Kultur insgesamt oder auch von einzelnen Vorbildern.

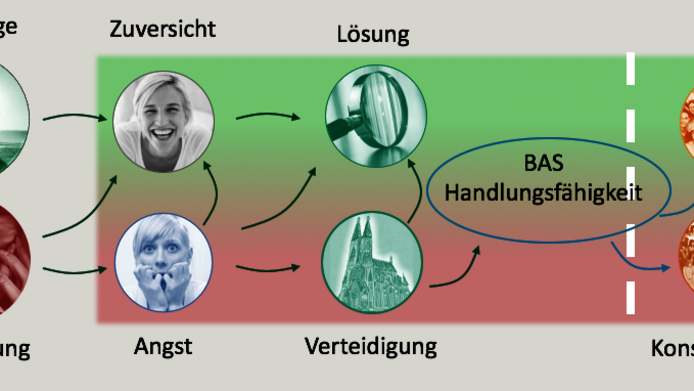

Soziale Motivation als Prozessmodell

Dass Personen generell nach Bedrohung abwerten oder ein stärker konservatives Verhalten zeigen, könne man daher so nicht sagen, betont die Psychologin der Universität Salzburg. In ihren Untersuchungen haben die Forscherinnen und Forscher etwa nach erlebtem Kontrollverlust auch den Wunsch nach Veränderung beobachtet. „Es kommt immer darauf an, was die Situation erfordert und was zum Beispiel als gutes Verhalten gilt“, sagt Jonas und betont: „In Zeiten von Krisen und Terrorbedrohungen orientieren sich die Menschen stärker an den vorherrschenden Normen. Wir müssen daher als Gesellschaft aufpassen, welche Werte in der öffentlichen Diskussion dominieren.“ Um im Übergang von der Bedrohung zur Verteidigung nicht in der Angststarre zu verharren, muss bei der Handlungsfähigkeit angesetzt werden, wie Eva Jonas anhand eines Prozessmodells veranschaulicht, das ihr Team im aktuellen FWF-Projekt entwickelt hat. Die Forscherinnen und Forscher wollen herausfinden, welche Voraussetzungen für einen konstruktiven Umgang mit Bedrohungen notwendig sind, und wie sich etwa gezielt aktivierte Handlungsmotivation auswirkt. „Zunächst gilt es zu akzeptieren, dass Menschen das verteidigen, was ihre Kultur ausmacht, um sich daran zu orientieren. Dann aber gibt es einen Spielraum, in dem deutlich gemacht werden kann, wodurch sich diese Kultur definiert: Will ich den Fokus eher auf das Ausschließende oder auf das Integrierende richten.“ Besonders wichtig sei dabei, so die Psychologin, die Menschen bei ihrer Angst abzuholen beziehungsweise sensibel dafür zu sein, wenn sie in die Angst abfallen und im „Hemmungsmodus“ feststecken.

Sicherheit als Voraussetzung für Handlungsfähigkeit

Angela Merkels „Wir-schaffen-das“-Kultur beispielsweise habe hier zwar angesetzt, indem eine Situation, die Angst macht (der Flüchtlingszuzug), von der deutschen Kanzlerin als Herausforderung proklamiert wurde. Das alleine war jedoch zu wenig. „Einige haben ihre Zuversicht geteilt, andere sind in die Angst abgerutscht und dann starr geworden und haben schließlich mit Widerstand reagiert“, analysiert Jonas. „Daher muss man überlegen, was den Menschen zunächst Sicherheit gibt, um sie in die Zuversicht zurück zu holen und ihnen dann Gestaltungsräume bieten. In diesem Prozess braucht es Sicherungsnetze“, betont die Wissenschafterin. „Dann kann ich die Handlungsfähigkeit über einen konstruktiven Weg erreichen.“

Zur Person Eva Jonas leitet die Abteilung Sozialpsychologie an der Universität Salzburg. Die Wissenschafterin hat den Bereich der Terror-Management-Forschung, die sich mit dem Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit befasst, im deutschsprachigen Raum wesentlich mitgeprägt. Ihre Schwerpunkte sind soziale Kognition und Motivation unter dem Einfluss von Bedrohungen wie Kontrollverlust, Ungerechtigkeit und existenziellen Ängsten.

Publikationen