„Gewalt ist in der Geschichte der Normalfall“

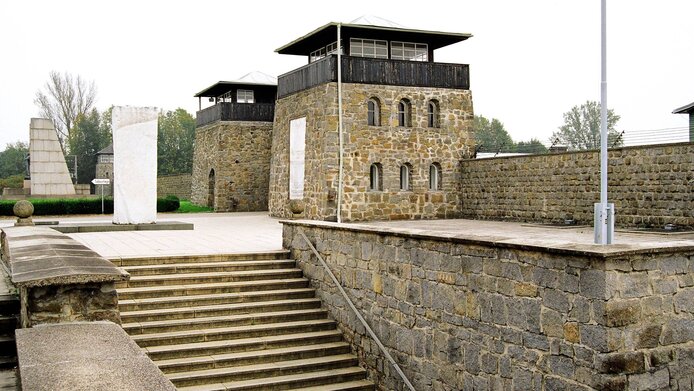

Es ist der 5. Mai 1945, kurz vor Kriegsende in Europa, als die US-Armee das Konzentrationslager Mauthausen befreit. Das einzige auf österreichischem Territorium gelegene nationalsozialistische Konzentrations-Stammlager zählte zu den letzten Lagern, die befreit wurden. Mit dem Näherrücken der Roten Armee von Osten, hatten die Nationalsozialisten begonnen, Lager aufzulösen und die Häftlinge auf so genannte „Evakuierungsmärsche“ in Richtung Mauthausen, Gusen oder Ebensee zu schicken. Diese Todesmärsche kosteten vielen das Leben.

Spuren verwischen

Auch im Stammlager Mauthausen begannen die Wachmannschaften mit dem Verwischen der Spuren – wie der Vernichtung von Unterlagen und der Ermordung von so genannten „Geheimnisträgern“, zumeist Häftlingen, die in den Krematorien arbeiteten. Von der SS und ihren Wirtschaftsbetrieben 1938 errichtet, war das Ziel des KZ Mauthausen neben der Disziplinierung der Häftlinge durch Einsperren, Foltern und Töten, die Ausbeutung der Arbeitskräfte im Granitsteinbruch und in der zweiten Kriegshälfte vor allem in der Rüstungsindustrie. „Bis zur Befreiung 1945 wurden fast 200.000 Häftlinge im KZ Mauthausen, dem Zweiglager Gusen und den Außenlagern interniert, mindestens 90.000 davon kamen ums Leben: Sie starben aus Erschöpfung, verhungerten, erfroren, wurden zu Tode gehetzt, erschlagen, vergast oder exekutiert“, berichtet Bertrand Perz.

Gedenkstätte

Der Zeithistoriker der Universität Wien ist wie kein anderer vertraut mit der Geschichte dieses Ortes. Seit Ende der 1970er Jahre ist er KZ-Forscher – und begründete damit gemeinsam mit Kollegen ein damals in Österreich noch neues Forschungsfeld. Von 2009 bis 2013 war Bertrand Perz wissenschaftlicher Leiter der Neugestaltung der Gedenkstätte Mauthausen, die seit den 1980er Jahren ein bedeutender Bildungsort ist. Jährlich kommen 200.000 Besucherinnen und Besucher, ein Drittel davon Schulklassen. Die erste Ausstellung wurde 1970 noch von Überlebenden gemacht. Sie war damals die einzige Dauerausstellung zum Thema Nationalsozialismus. „Eine historische Ausstellung hat eine Halbwertszeit von maximal 10 Jahren, diese bestand von 1970 bis 2012“, gibt Perz zu bedenken.

Neugestaltung

Bereits Anfang der 1990er Jahre war Perz Mitautor einer kritischen Studie zur KZ-Gedenkstätte Mauthausen, deren Ausstellung seiner Meinung nach sehr an der „Opferthesen“ orientiert war: „Österreich wurde als erstes Opfer dargestellt, der Widerstand besonders betont“, bringt er es auf den Punkt. Es dauerte dann aber noch bis zum Jahr 2000 unter der schwarz-blauen Koalition als der damalige Innenminister Ernst Strasser das Thema aufgriff. “Das hatte natürlich einen politischen Hintergrund, er wollte sich als antifaschistisch aufgeklärt zeigen vor dem Hintergrund von Kritik und Sanktionen, dennoch kam Bewegung in die Gedenkstätte“, analysiert Perz. Es sollte bis 2009 dauern, bis man schließlich an die Konzeption der Neugestaltung heranging. Der grundsätzliche Gedanke dabei war, die historische Ausstellung als wissenschaftliche Ausstellung zu konzipieren und methodisch vom Gedenken zu trennen.

Ausstellung mit drei Perspektiven

In der 2013 eröffneten Hauptausstellung wird die Geschichte von Mauthausen aus drei Perspektiven erzählt: Den Rahmen bildet die Geschichte des Nationalsozialismus und des Krieges. Der zweite Erzählstrang präsentiert die Geschichte des Lagers als Teil eines großinstitutionellen Komplexes mit Dependancen – die „Täterperspektive“. Die dritte Perspektive ist die der Opfer: Wer waren die Häftlinge und wie ihre Existenzbedingungen? Eine zweite Ausstellung wurde über den „Tatort“ Mauthausen gemacht, die dem Bereich der

„Viele Leute kommen und fragen, wo ist die Gaskammer, ich habe eine Stunde Zeit.“

Gaskammer, der Krematorien und des Hinrichtungsraumes vorgesetzt ist, der heute einen zentralen Gedenkbereich bildet. „Immer wieder kamen Leute und fragten, wo ist die Gaskammer, ich habe eine Stunde Zeit“, erzählt Perz und fügt hinzu, „der Schauer soll jedoch nicht das sein, was diese Leute mitnehmen sollen. Die vorgelagerte Ausstellung ist ein Angebot, sich mit der Geschichte des Tötens in Mauthausen ernsthaft auseinanderzusetzen, bevor man den Pietätsbereich betritt. Sie macht auch deutlich, dass im Lager an vielen Orten getötet und gestorben wurde, nicht nur in der Gaskammer.“

NS-Zeit als Bezugspunkt

Bertrand Perz ist sich bewusst, dass für junge Leute heute die NS-Zeit schon sehr weit weg ist. Die Frage ist, wie man sie für heutige Ereignisse weiter als Bezugspunkt halten kann. „Die NS-Zeit ist nicht einfach geronnene Geschichte, sondern sie hat immer noch ihre Nachwirkungen. Manches kommt hoch, von dem man sich nach dem Krieg nicht vorstellen konnte, dass es noch einmal hoch kommen wird“, spielt Perz auf aktuelle politische

„Die NS-Zeit ist nicht geronnene Geschichte. Sie hat noch immer ihre Nachwirkungen.“

Strömungen an. „Die Probleme sind ja sehr kompliziert, aber welch radikale Sprache mittlerweile salonfähig ist, da habe ich das Gefühl, der jetzigen Generation in Europa ist der Bezug zur NS-Zeit schlichtweg verloren gegangen“, bedauert Perz und fügt hinzu, „Gedenkstätten können das allerdings nicht leisten“. Seiner Meinung nach müssen Gedenkstätten gesellschaftliche Entwicklungen mit reflektieren, um weiter attraktiv zu bleiben. Dass die Überlebenden aussterben, sieht Perz als einen großen Bruch, als „Übergang vom kommunikativen zum kulturellen Gedächtnis. „In der Zeitgeschichte ist generell der Einspruch der Mitlebenden ein wichtiger, hier geht es aber auch um Zeugenschaft“, meint Perz. In der Ausstellung werden deshalb Videosequenzen verwendet.

Forschung über das KZ-Personal

Kein KZ hatte so viel Personal wie Mauthausen. Als Zielort evakuierter frontnaher Lager wurden nicht nur Häftlinge in sogenannten Todesmärschen von Osten her getrieben, sondern auch SS-Personal mit versetzt. In einem vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Projekt ist Perz der Frage nachgegangen, wie sich dieses Personal – an die 10.000 Personen – zusammengesetzt hat. Mit überraschenden Ergebnissen. Neben dem Kommandaturstab, der den Lagerkomplex leitete und verwaltete, gab es ein sehr heterogenes Wachpersonal. Anfangs setzte sich dieses aus Deutschen, Österreichern und Sudetendeutschen zusammen. Ab Mitte des Krieges wurden deutschsprachige Minderheiten aus Ost- und Südosteuropa rekrutiert. Ab 1944 wurden ältere Jahrgänge aus der Wehrmacht übernommen und zum Schluss kam Personal aus dem Volkssturm und aus der Wiener Feuerwehr. Entgegen der Eigendarstellung der SS als potente Eliteeinheit hat sich in den Untersuchungen von Perz herausgestellt, dass vor allem jene Personen als Wachpersonal eingesetzt wurden, die als nicht kriegsverwendungsfähig galten - „die zweite Garnitur“, wie er pointiert feststellt.

Ideologisch geschulter Kommandaturstab

Eine zweite erstaunliche Erkenntnis war, dass trotz der enormen Fluktuation des Wachpersonals das KZ davon unabhängig funktionierte. Der Kommandaturstab war im Wesentlichen aus langjährigen SS-Angehörigen gebildet, ideologisch geschult und vielfach hoch gewalttätig. Zu ihnen gehörten Deutsche, Österreicher und Sudetendeutsche. „Das waren keine ordinary men, sondern ideologische Überzeugungstäter“, so Perz. Im Unterschied dazu war das Wachpersonal ein „diffuser Haufen von gewöhnlichen Menschen“, sagt der Historiker und nennt ein Beispiel: „In Ungarn wird ein 19-jähriger Bauernbub angeworben, ihm wird alles Mögliche versprochen. Er entscheidet: Ich gehe zur SS. Dann wird er nach Wien gebracht, von dort an irgendeinen Truppenübungsplatz bei Krakau, wird dort zwei Monate ausgebildet und landet schließlich in Auschwitz oder Mauthausen. Der Weg von „Ich gehe zur SS“ zum KZ-Wachdienst dauerte unter Umständen zwei, drei Monate. Aber das System war so gebaut, dass es reichte, dass der innere Zirkel des Kommandaturstabes ideologisch gefestigt ist“, erklärt Bertrand Perz.

Gewalttäter aus allen Schichten der Gesellschaft

Eine Frage, die Perz in seiner KZ-Forschung immer wieder beschäftigt, ist, wie man die Beschreibung der Institution mit der enormen Gewalt, die an diesem Ort ausgeübt wurde, zusammenbringt. Das Lagerpersonal hatte vielfältige Beziehungen ins Umfeld. SS-Leute hatten ihre Kinder in örtlichen Schulen, Hochzeiten wurden im Lagerstandesamt gefeiert, manche spielten in einer örtlichen Fußballmannschaft. Wie kann das Spannungsfeld zwischen Normalität und Gewalt erklärt werden? Dafür hat Perz und sein Team die Perspektive auf den Ort geändert. Seine Arbeitshypothese war, dass dieser Ort für das Personal als Arbeitsplatz zu verstehen ist. „Der SS-Führer geht nach dem Frühstück mit seiner Aktentasche ins KZ, erledigt

„Jede Form von Wissen lehrt einen etwas für die Gegenwart.“

Schreibtischarbeit, nimmt nach der Mittagspause an einer Exekution teil und geht am Abend wieder nachhause“, beschreibt Perz. Diese SS-Leute kamen aus der Mitte der Gesellschaft. Wie so etwas möglich ist, dazu gibt es viele soziologische und psychologische Thesen. Es gab Ideen, man könnte Sozialisationsmuster erkennen wie eine stark autoritäre Erziehung. „Die Sozialisation hat natürlich Effekte, aber diese landläufigen Erklärungen haben sich nicht gehalten. Man geht heute davon aus, dass die Situation selbst, dass ein Staat Gewaltausübung nicht nur erlaubt sondern im KZ sogar verlangt, eine wichtige Rolle spielt. Wie der 19-jährige Bauernbub, der plötzlich Herr über Leben und Tod ist. Die These ist, man kann alle Menschen zu Tätern machen, wenn man sie in eine bestimmte Situation bringt, dazu gibt es genügen Experimente. Ohne das Zusammenspiel von Disposition und Situation ist Mauthausen mit 90.000 Toten in einem äußerlich friedlichen ländlichen Mühlviertel nicht zu erklären“, sagt Perz und fügt hinzu: „Ich hätte früher geglaubt, dass Gewalt in der Geschichte der Ausnahmefall ist, aber ich sage heute: Die Abwesenheit von Gewalt ist der Ausnahmefall.“

„Eingreifendes Denken“

Was den 58-Jährigen in seiner Forschung antreibt, ist das, was Bertold Brecht als „eingreifendes Denken“ bezeichnet: Er möchte seine Forschung gesellschaftlich relevant halten. Deshalb beschäftigt sich Perz auch mit Dingen wie der Neukonzeption der Gedenkstätte Mauthausen, war in der Historikerkommission der Republik oder ist Sachverständiger bei Prozessen. Ob man aus Geschichte lernen kann? Da ist der Historiker sehr skeptisch. „Aber jede Form von Wissen lehrt einen etwas für die Gegenwart. Es ist wichtig, zu bestimmten Dingen Stellung zu nehmen“, ist er sich sicher.

Zur KZ-Forschung

Gesellschaftlich interessiert war der in Linz Aufgewachsene schon früh. Zuhause gab es heftige politische Diskussionen. Trotzdem begann er zunächst ein Studium der Geologie um etwas – wie er sagt – Solides zu machen. Er merkt jedoch bald, dass das nicht seine Welt ist und wechselt zu Geschichte, ein Studium, dem er sich „fast liebhaberisch widmet“, weil er den „Luxus hat, von zuhause finanziert zu sein“. Ende der 1970er Jahre bekam die

„Es gibt wenige niederschwellige Möglichkeiten, in die Forschung einzusteigen.“

Zeithistorikerin Erika Weinzierl vom damaligen Wissenschaftsministerium unter Hertha Firnberg den Auftrag, zu den Außenlagern von Mauthausen zu forschen. Bertrand Perz war gerade in einem Seminar über Konzentrationslager und wurde gefragt, ob ihn das interessierte. Das war sein Einstieg in ein neues Forschungsfeld. „Damals war man auch schnell Experte oder Expertin für ein Thema, weil in einem kleinen Land kaum jemand anderer auch zu einem speziellen Thema arbeitet“, erinnert er sich und bedauert, „dass durch die starke Internationalisierung und der Konkurrenz um Mittel in den Wissenschaften die jungen Leute wenig Chancen haben, lange in Forschungsfeldern zu sein und damit auch eine Entwicklung nehmen zu können, ohne sich nach dem Markt zu richten.“ Viele seiner Projektmitarbeiter jobben nebenher oder haben nachträglich, als zweites Standbein, ein Lehramtsstudium gemacht.

Forschung als Luxus?

Das gilt für den Universitätsprofessor in zwei Richtungen: Forschen schafft er mit den administrativen Verpflichtungen und Lehre an der größten Universität Österreichs nur noch nebenbei in Randzeiten und in seiner Freizeit. Andererseits sieht er ein Problem beim Ein- und beim Ausstieg: „Es gibt wenige niederschwellige Möglichkeiten, in die Forschung einzusteigen. Mit dem Auslaufen des Zukunftsfonds bricht uns eine Finanzierungsquelle weg“, bedauert Perz. Deshalb würde er sich für den Einstieg junger Wissenschafterinnen und Wissenschafter eine Förderung wünschen, wo der Antrag weniger elaboriert ist, wo es um kleine Projekte und kleinere Beträge geht. „Der Antrag beim FWF ist aufwendig und die Bewilligungsquote niedrig. Da braucht man schon Leute mit viel Erfahrung“, bedenkt er. Was die andere Seite anbelangt, sieht er eine Herausforderung darin, wirklich gute Leute zu halten. „Man kann Leute immer weiter im Drittmittelbereich beschäftigen. Aber die werden älter und was ist dann?“, gibt er zu Bedenken und erinnert sich an einen guten Kollegen, der nach einem Stipendium der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) eine Ausbildung zum Kindergartenpädagogen gemacht hat, um sich abzusichern. „Wenn hoch ausgebildete Leute, in die viel öffentliches Geld investiert wurde, nicht ihren Weg weitergehen können, dann läuft was falsch im System“, sagt Perz. Deshalb wünscht er sich jenseits von Professorenstellen Möglichkeiten, finanziell abgesichert in der Wissenschaft zu bleiben.

Bertrand Perz ist seit 2006 mehrmals stellvertretender Vorstand des Institutes für Zeitgeschichte der Universität Wien. Er war wissenschaftlicher Leiter der Neugestaltung der Gedenkstätte Mauthausen und Mitglied der Historikerkommission der Republik Österreich. Neben anderen Funktionen ist er Vorstandsmitglied des Vereins Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI), Vorstandsmitglied des Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) und Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Zeitgeschichte. Seine Forschungsschwerpunkte sind Nationalsozialismus und Holocaust, Kriegswirtschaft und Zwangsarbeit, NS-Besatzungspolitik, Erinnerungspolitik und Gedenkstätten.