Vom Abfall zu grüner Energie

In einer Welt, die mit Herausforderungen wie Klimawandel und Ressourcenknappheit konfrontiert ist, gewinnen innovative Technologien wie Biogasanlagen und Konzepte wie die Kreislaufwirtschaft immer mehr an Bedeutung. Biogasanlagen bieten eine umweltfreundliche Methode zur Energiegewinnung, indem sie organische Abfälle CO2-neutral in wertvolle Energie umwandeln. Im organischen Ausgangsmaterial ist jenes CO2 gebunden, das später bei der Verbrennung von Biogas wieder freigesetzt wird. So kommt es zu keinem zusätzlichen Ausstoß dieses Treibhausgases.

Kreislaufwirtschaft

Grundsätzlich steckt dahinter die Idee der Kreislaufwirtschaft. Im Sinne einer nachhaltigen Nutzung von Ressourcen sollen Abfallprodukte nicht einfach entsorgt, sondern in den Produktionsprozess zurückgeführt werden. Gemeinsam können Ansätze wie die Kreislaufwirtschaft, Energiewende und die Biogasproduktion einen entscheidenden Beitrag dabei leisten, unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern und gleichzeitig den CO2-Ausstoß zu minimieren.

Netzschwankungen ausgleichen

Zusätzlich stellt Biogas eine ideale Ergänzung zu den Energieträgern Wind und Sonne dar, da es witterungsunabhängig erzeugt und gespeichert werden kann. Biogasanlagen könnten somit helfen, die durch Wind- und Sonnenenergie verursachten Netzschwankungen auszugleichen.

Klimarelevante Grundlagenforschung

Mit den "Zero Emission Awards" der alpha+ Stiftung des Wissenschaftsfonds FWF sollen Pionierforschung und Innovation für die Energiewende angestoßen werden. 2025 erhielt die Mikrobiologin Eva Maria Prem die mit 370.000 Euro dotierte Förderung. Ihr Grundlagenprojekt beantwortet die Frage, wie viel Potenzial in Biogas steckt.

Anteil an Biogas gering

In Österreich wurden 2023 rund 76 Terawattstunden Gas verbraucht. Den Großteil davon benötigt die Industrie. Doch auch gut 800.000 Gasheizungen in Österreichs privaten Haushalten werden damit betrieben. Der Anteil an Biogas ist dabei mit 0,14 Terawattstunden verschwindend gering. Laut Anlagenregister der E-Control, der Regulierungsbehörde für den österreichischen Strom- und Gasmarkt, haben im Jahr 2024 insgesamt 349 Anlagen Ökostrom aus erneuerbaren Gasen ins öffentliche Netz eingespeist. Da Anlagen auch direkt ihren produzierten Strom vermarkten können, ohne im Anlagenregister der E-Control aufzuscheinen, wird der gesamte Bestand auf rund 395 Biogasanlagen geschätzt.

Problematischer Anbau von Energiepflanzen

Um ein größeres Volumen an Rohmaterial zu erreichen, werden neben Abfällen auch spezielle Energiepflanzen angebaut – meist Mais, denn diese Pflanze liefert in der Landwirtschaft die höchste Energie-Ausbeute. „Laut einer Studie des Wifo und der BOKU werden in Österreich etwa 18.000 Hektar an Mais für die Biogasproduktion verwendet“, weiß Eva Maria Prem. Damit kann der Anbau von Energiepflanzen in Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion treten, weil die nutzbare Fläche verringert wird. Mais-Monokulturen stehen außerdem in der Kritik, die Böden auszulaugen und – wie jede Monokultur – die Biodiversität zu verringern.

Gesetzesentwurf gescheitert

Um Österreichs Energieunabhängigkeit zu stärken und dem Klimaschutz zu dienen, sah der Entwurf des Erneuerbares-Gas-Gesetzes (EGG) vor, die Menge an erneuerbaren Gasen (Biogas, Holzgas und erneuerbarer Wasserstoff) bis 2030 auf 8,34 Prozent der in Österreich verkauften Gasmenge zu steigern. Bis 2040 sollte der heimische Bedarf gänzlich aus Biogas gedeckt werden können. Der Gesetzesentwurf wurde im Juli 2024 im Nationalrat zur Abstimmung gebracht, konnte aber die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit nicht erreichen und ist somit gescheitert.

„Viel Luft nach oben“

„Für das Jahr 2050 rechnet Christoph Strasser vom Grazer Kompetenzzentrum Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH mit einem realistischen Biogaspotenzial aus Reststoffen von 4 Milliarden Kubikmeter – das sind ungefähr 24 Terrawattstunden pro Jahr. Im Moment haben wir lediglich etwa 540 in Biogasanlagen produzierte Gigawattstunden. Da ist viel Luft nach oben“, sagt Prem.

Dass noch nicht mehr produziert wird, liegt laut der Mikrobiologin der Universität Innsbruck auch an Schwankungen des Outputs. „Es gibt Störfaktoren im Biogasprozess, die man noch nicht ganz versteht.“ Genau hier setzt ihre Forschung an. 2025 erhielt sie dafür einen Zero Emissions Award, Österreichs höchstdotierte privat gestiftete Förderung für klimarelevante Grundlagenforschung.

„Es gibt Störfaktoren im Biogasprozess, die man noch nicht versteht.“

Zero Emissions Award

Mit den Zero Emissions Awards finanziert die alpha+ Stiftung des Wissenschaftsfonds FWF jährlich herausragende Projekte aus der Grundlagenforschung, die vielversprechende Wege in eine klimaneutrale Zukunft aufzeigen. Ihre Erkenntnisse sollen nicht nur wissenschaftlich exzellent und technologisch innovativ sein, sondern in weiterer Folge auch ökologisch wirksam werden.

Störfaktoren im Produktionsprozess

Die Auszeichnung bezeichnet die junge Mikrobiologin als „Motivationsboost“, denn es bedeute, dass ihre Forschung gesehen werde und sie am richtigen Weg sei. Seit einigen Jahren schon beschäftigt sich Prem mit der Erforschung des Prozesses in Biogasanlagen. Denn die Herausforderungen beim Biogasprozess sind vielfältig. Störstoffe im Abfall, wie beispielsweise erhöhte Ammoniumkonzentrationen oder Schwermetallkonzentrationen, können die Mikroorganismen bei ihrer Arbeit hemmen. Es gilt also, die komplexen mikrobiellen Abhängigkeiten in Biogasreaktoren zu verstehen und die Widerstandsfähigkeit von Mikroorganismen gegenüber Störstoffen zu untersuchen.

Komplexer Prozess

Nur so kann eine kontinuierliche Biogasproduktion sichergestellt werden. „Biogas wird ohne Sauerstoff produziert. Dieser anaerobe Prozess ist sehr komplex. Nimmt man nur eine Mikroorganismengruppe aus der Abbau-Kaskade, kann der ganze Biogasprozess zum Erliegen kommen“, weiß die Wissenschaftlerin. So beschäftigten sich Prem und Kolleg:innen in einem von Andreas Wagner geführten FWF-Projekt mit phenolischen Verbindungen, die den Vergärungsprozess stören können.

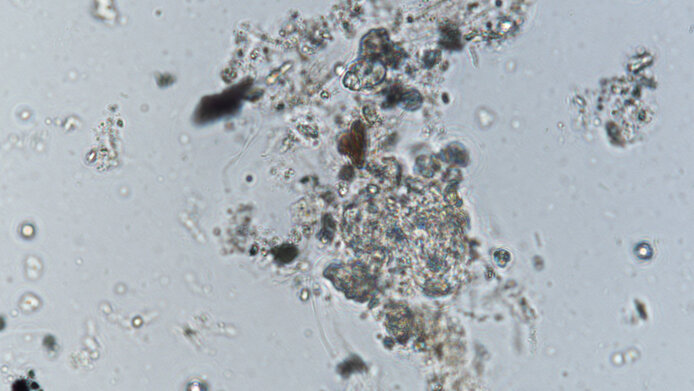

Abwehrstrategie Biofilm

Mit ihrem jetzigen Projekt geht Prem einen Schritt weiter: Sie untersucht, wie Mikroorganismen auf andere potenzielle Störstoffe wie zum Beispiel Ammonium oder Schwermetalle reagieren bzw. wie sie sich wehren. Eine Abwehrstrategie, die bereits entdeckt worden ist: Mikroorganismen bilden einen Biofilm aus Polysacchariden, Lipiden, Proteinen und Nukleinsäuren, in den sie eingebettet und von der Außenwelt geschützt sind. Wobei dieser Biofilm noch weitere Funktionen für die Mikroorganismen erfüllt: Er ist auch Nährstofflager und bindet wichtige Partner an sich. „Man kann sich das vorstellen wie ein Gel, das sowohl als Nährstoffquelle dient als auch vor Störstoffen schützt“, schildert die Mikrobiologin.

Biofilm unter der Lupe

Bisher ging es in der Biogasforschung darum, herauszufinden, wie man die Biofilmproduktion steigern bzw. wie man den Biofilm besser in einem Biogasreaktor halten kann, damit er nicht rausgeschwemmt wird. Die Innsbrucker Forscherin möchte diese Biofilme in ihrem Projekt nun genau unter die Lupe nehmen. Wie sind sie aufgebaut? Welche Störfaktoren verhindern den Aufbau eines Biofilms? Welche Mikroorganismen sind verantwortlich für die Biofilmbildung? Wird er nur von bestimmten Gruppen von Organismen gebildet? Welche Strategien verfolgen Mikroorganismen noch, um sich gegen Störstoffe zu wehren?

Mikrogemeinschaften im Fokus

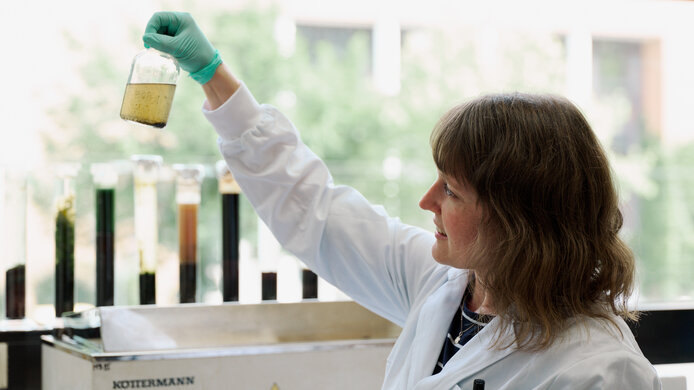

All das untersucht Prem an Mischkulturen von Bakterien und Archaeen aus vier verschiedenen Biogasanlagen, die unterschiedliche Materialien vergären. „In jeder Anlage haben sich ganz unterschiedliche Gemeinschaften gebildet. Die hole ich mir ins Labor, versehe sie mit gewissen Substraten und Störstoffen und schaue, was passiert“, veranschaulicht sie den Prozess.

Diverse Mikrowelt

Dabei sehe jede der mikroskopisch kleinen Gemeinschaften anders aus: Manche Gruppen machen schwarze Flocken, andere seien ganz bräunlich und produzieren überhaupt keine Strukturen, aber trotzdem Biogas. Da es je nach Mikrogemeinschaft Unterschiede in der Menge an Biogasproduktion gebe, möchte Prem auch untersuchen, welche Rolle solche Ausformungen wie Flocken dabei spielen.

Blackbox mikrobielle Gemeinschaften

In diese Welt zu schauen, fasziniert die Mikrobiologin nach wie vor. „In Fachkreisen werden mikrobielle Gemeinschaften immer noch als Blackbox bezeichnet, weil man noch nicht viel weiß über die gegenseitigen Abhängigkeiten in diesen Gruppen.“

„Mikrobielle Gemeinschaften sind noch immer eine Blackbox.“

Potenzial für Biotechnologie und Klimaschutz

Infiziert wurde Prem mit der Faszination für die mikrobielle Welt während ihres Biologiestudiums an der Universität Innsbruck. „Mein Herz schlägt besonders für anaerobe Mikroorganismen, die – ohne Sauerstoff lebend – mit sehr wenig Energie auskommen müssen und in hochkomplexen Gemeinschaften zusammenleben“, schwärmt sie. Aufgewachsen in St. Johann in Tirol, geprägt von einer naturliebenden Mutter, ist dieses Studium nach einem naturwissenschaftlichen Gymnasium eine klare Entscheidung. Die heute 40-Jährige entdeckt nicht nur ihre Liebe für die Welt der Mikroorganismen, sondern erkennt auch das Potenzial dieser Forschung für biotechnologische Anwendungen und klimarelevante Innovationen.

„Man braucht die Fantasie, Grenzen zu hinterfragen und vielleicht zu verschieben.“

Es braucht Vielseitigkeit, Genauigkeit und Kreativität

Besonders geprägt hat Prems Karriereweg ihr PhD-Betreuer Andreas Wagner. Er ist es auch, der sie für eine PhD-Stelle im Rahmen eines FWF-geförderten Forschungsprojekts zurück an die Universität holte, nachdem sie nach dem Master für einige Zeit in einem pharmazeutischen Betrieb als Mikrobiologin gearbeitet hatte. Auch wenn sie die Erfahrungen in der Pharmaindustrie nicht missen möchte, schlägt ihr Herz für die Forschung, sagt sie.

Was die Wissenschaftlerin an ihrer Arbeit besonders schätzt, ist die Freiheit, ihren Interessen nachzugehen. Aber auch die Vielseitigkeit, die gefordert ist. „Als Mikrobiologin muss man auch Chemikerin, Bioinformatikerin und – zumindest in den Grundlagen – Physikerin sein“, scherzt sie. Neben dieser Vielseitigkeit brauche es in der Wissenschaft auch Genauigkeit, Integrität und Kreativität. „Man braucht die Fantasie, Grenzen zu hinterfragen und vielleicht auch zu verschieben“, betont Prem.

Eine der Grenzen, die ihre Forschung verschieben könnte: den Output der Biogasproduktion zu erhöhen, weil manch schwer abbaubare Materialien aus dem Abfall besser verarbeitet werden könnten – und das mit weniger Einsatz von Energiepflanzen.

Über die Forscherin

Eva Maria Prem studierte Biologie an der Universität Innsbruck. Nach dem Master war sie knapp drei Jahre in einem Pharmaunternehmen als Mikrobiologin tätig. Nach ihrer Rückkehr an die Universität Innsbruck erwarb sie ihren Doktor als Mitarbeiterin mehrerer FWF-geförderter Forschungsprojekte zu anaeroben Mikroorganismen. Für ihre Arbeit zu Mikroorganismen und deren Prozessen während der Biogasproduktion erhielt sie im Juni 2025 den von der alpha+ Stiftung des Wissenschaftsfonds FWF vergebenen Zero Emissions Award. Diese Förderung wird jährlich an herausragende Forschungsprojekte aus der Grundlagenforschung vergeben, die vielversprechende Wege in eine klimaneutrale Zukunft aufzeigen – und nicht nur wissenschaftlich exzellent und technologisch innovativ sind, sondern auch ökologisch wirksam werden sollen.