Deportationen im doppelt besetzten Polen

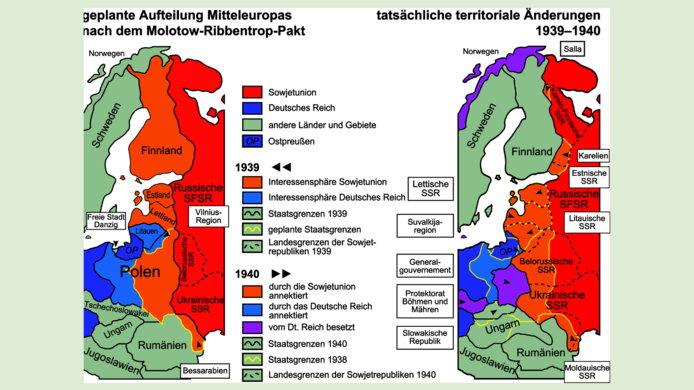

Im Abstand von gut zwei Wochen wurde Polen im September 1939 von zwei despotischen Regimen überfallen. Deutschland und die Sowjetunion hatten sich bereits zuvor im Rahmen des Hitler-Stalin-Pakts in einem geheimen Zusatzprotokoll die Einflusssphären in Ostmitteleuropa und damit auch Polen aufgeteilt.

Der Wehrmacht folgten die deutschen Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei, der Roten Armee die Operationsgruppen des Volkskommissariats für Inneres (NKVD) – Organisationen, die vollkommen unterschiedlichen, aber ähnlich radikalen Systemen entsprangen. Sowohl die Einsatz- als auch die Operationsgruppen führten massenhaft Verhaftungen, Deportationen und Morde durch.

Im Juni 1941 griff Deutschland schließlich auch die Sowjetunion an und rückte weiter gegen Osten vor. Doch für etwa 21 Monate war Polen von den beiden gegensätzlichen Regimen besetzt. Die Historikerinnen Hannah Riedler und Alexandra Pulvermacher vom Institut für Geschichte der Universität Klagenfurt sahen in dieser Konstellation eine Chance für die zeitgeschichtliche Forschung. Im Projekt „Gewalt im deutsch und sowjetisch besetzten Polen 1939–1941“, das vom Wissenschaftsfonds FWF gefördert wurde, stellten sie einen Vergleich der beiden Diktaturen an. „Durch die Aufteilung Polens in zwei annähernd gleich große Gebiete bestanden für uns beinahe ideale Voraussetzungen für einen synchronen Vergleich der Besatzungen“, resümiert Pulvermacher.

Im Fokus stehen dabei die Zwangsumsiedlungen, mit denen die beiden Besatzer die polnische Gesellschaft grundlegend veränderten. „Die deutschen Besatzungsmächte deportierten in einer Zeitspanne von nur 21 Monaten 400.000, die sowjetischen 330.000 polnische Bürger:innen“, skizziert die Historikerin. „Die deutschen Besatzer siedelten Pol:innen sowie Jüdinnen und Juden im besetzten Gebiet um. Die sowjetischen Besatzer deportierten Pol:innen, Jüdinnen und Juden, Ukrainer:innen und Weißruss:innen aus Ostpolen ins Innere der Sowjetunion.“

Das doppelt besetzte Polen

Am 1. September 1939 überfiel Deutschland Polen, am 17. September folgte die Rote Armee. Ab diesem Zeitpunkt stand Polen für 21 Monate unter der Herrschaft zweier radikaler und völlig gegensätzlicher Besatzungsmächte – ein in Europa einmaliger Fall.

Ein FWF-Projekt hat aufgearbeitet, wie die deutschen und sowjetischen Besatzer binnen kurzer Zeit jeweils rund 400.000 Polen durch Deportationen gewaltsam aus der Gesellschaft rissen.

Chaos nach zweifacher Invasion

Die beiden Invasionen stürzten Polen in völliges Chaos. Vor allem die deutsche Wehrmacht und Luftwaffe gingen mit extremer Brutalität vor. „Deutschland nutzte den Angriff für den Test neuer Waffensysteme und überzog Städte, aber auch Flüchtlingskolonnen mit Massenbombardements. Warschau wurde zu 30 Prozent zerstört“, schildert Pulvermacher. „Als dann auch die Rote Armee im Osten angriff, geriet die Lage vollends außer Kontrolle. Die Rotarmisten gaben sich anfangs nicht als Invasoren zu erkennen, sondern stellten sich als Verteidiger gegen die Deutschen dar. Gleichzeitig nahmen sie Hunderttausende Soldaten der polnischen Armee gefangen.“

Schließlich dauerte es nur wenige Wochen, bis die polnische Armee endgültig kapitulierte. Während die Sowjetunion den gesamten Osten Polens annektierte, gliederte Deutschland lediglich Nord- und Westpolen ein. Zentral- und Südpolen erklärte es zum „Generalgouvernement“. Es diente der wirtschaftlichen Ausbeutung, als Zielgebiet für unerwünschte Bevölkerungsteile und als Aufmarschgebiet der Wehrmacht im geplanten Krieg gegen die Sowjetunion.

Die Deportationsmaschinerien beider Seiten sind relativ gut dokumentiert: im Westen durch die Aufzeichnungen der Umwandererzentralstelle (UWZ), also jener deutschen Behörde, die die Vertreibungen koordinierte; im Osten durch Dokumente des NKVD, das mit seinen vielen Teilorganisationen nicht nur als Polizei, Geheimdienst, Richter und Henker agierte, sondern auch für die Massendeportationen zuständig war. Im Projekt wurden diese Daten mit Zeitzeugen- und Opferberichten und weiteren Quellen zusammengeführt und analysiert.

Deportationen ins Generalgouvernement und ins Innere der Sowjetunion

„Beide Besatzer gingen im Rahmen ihrer Deportationen mit großer Brutalität vor. Sie unterschieden sich jedoch sowohl in ihrer Motivation als auch in der Art der Umsetzung“, erklärt Pulvermacher. Den deutschen Besatzern ging es um die „Germanisierung“ der ins Reich eingegliederten Gebiete. Alle Jüdinnen und Juden sowie große Teile der ethnischen Pol:innen sollten ins Generalgouvernement ausgesiedelt werden. „Diese frühen Deportationen waren bei Weitem nicht so tödlich wie jene der jüdischen Bevölkerung in die Vernichtungslager, bei denen bis zu 50 Prozent der Deportierten bereits während der Transporte starben. Das Ziel der frühen Zwangsumsiedlungen war die Entfernung unerwünschter Bevölkerungsteile, jedoch nicht deren systematische Ermordung“, sagt die Historikerin.

„Das sowjetische Regime war insgesamt integrativer – grundsätzlich wurden alle auf diesem Gebiet befindlichen Personen als sowjetische Staatsbürger:innen anerkannt. Gleichzeitig wurden die neu eroberten Gebiete von sozialen Gruppen, die als ,unverlässliche Elemente‘ galten, präventiv ,gesäubert‘“, beschreibt Pulvermacher. Über 90.000 Jüdinnen und Juden wurden in das Innere der Sowjetunion deportiert. Sie und Hunderttausende weitere polnische Bürger:innen wurden in Sondersiedlungen oder bei Verdacht auf „antisowjetische Agitation“ in eines der vielen Gulag-Lager gebracht. Für die Deportierten bedeutete dies Hunger, Kälte und nicht selten den Tod.

Vergleichsweise gut organisierte Sowjetbehörden

„Die Effizienz des NKVD lag in der raschen und konzertierten Umsetzung. Es konnte auf enorme Personalreserven zurückgreifen, seine Maßnahmen waren gezielter, schneller und elaborierter als jene der Gestapo und anderer NS-Organisationen. Das gilt besonders für den Überwachungsapparat, der auf stalinistischer Seite dank Einbindung der Bevölkerung in das Spitzelwesen binnen kürzester Zeit auf breiter Basis funktionierte“, erläutert die Historikerin. „Humanitäre Aspekte standen dabei auf beiden Seiten nicht im Vordergrund.“

Deutschland hatte zu dieser Zeit noch kaum Erfahrung mit Massendeportationen. „Inkompetenz, Personalmangel, organisatorisches Chaos und völlig utopische Planungen sorgten vor allem in den ersten Monaten der Besatzung für Chaos und forderten dadurch zahlreiche Opfer. Das NKVD konnte dagegen bereits auf eine jahrzehntelange Praxis in der Organisation groß angelegter Umsiedlungsaktionen zurückgreifen“, beschreibt Pulvermacher einen Sachverhalt, der heute verbreiteten Vorstellungen zu den deutschen und sowjetischen Deportationsmaschinerien widerspricht.

Während die stalinistischen Besatzer gängige Methoden umsetzten, unterlagen die Maßnahmen auf deutscher Seite einem stetigen Wandel. Die frühen deutschen Umsiedelungen und die damit verbundene Ghettoisierung hatten zwar noch nicht die Ermordung der jüdischen Bevölkerung zum Ziel. Sie lassen sich aus Sicht Pulvermachers aber auch nicht völlig abgekoppelt vom Holocaust sehen. „Diese Deportationen kann man durchaus als wichtigen Schritt auf dem Weg nach Auschwitz ansehen“, so die Historikerin, „denn die Deutschen machten dabei substanzielle Erfahrungen, die mit zunehmender Radikalisierung schließlich in der systematischen Deportation und Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden mündeten.“

Die Forscherinnen

Alexandra Pulvermacher studierte Geschichte und Slawistik an der Universität Klagenfurt, wo sie 2023 promovierte und seit 2024 als Mitarbeiterin am Institut für Geschichte tätig ist. Hannah Riedler studierte Osteuropäische Geschichte in Wien und promovierte 2024 an der Universität Klagenfurt. Sie ist derzeit Postdoc an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Das von 2023 bis 2024 laufende Projekt „Gewalt im deutsch und sowjetisch besetzten Polen 1939–1941“ unter der Leitung des deutschen Historikers Dieter Pohl wurde vom Wissenschaftsfonds FWF mit 183.000 Euro gefördert.

Publikationen

Riedler, Hannah: Fahrt ins Ungewisse: Die deutschen und sowjetischen Deportationen im doppelt besetzten Polen 1939–1941 im Vergleich, erscheint 2025/26 im Böhlau Verlag

Pulvermacher, Alexandra: Poland under German and Soviet Occupation 1939–1941: Approaches to a Comparison, in: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 2023

Pulvermacher, Alexandra: Early Deportations of Jews in Occupied Poland (October 1939–June 1940): The German and the Soviet Case, in: Holocaust and Genocide Studies 2022