Grenzgängerin

„Die Förderung künstlerischer Forschung durch das Programm Elise-Richter-PEEK ist einzigartig“, freut sich Lucie Strecker über die FWF-Förderung, die sie Ende 2015 erhalten hat. Für sie ist es im Rahmen finanzierter universitärer Forschung leichter, inhaltlich Grenzen zu verschieben und der Grundlagenforschung transdisziplinär nachzugehen.

Kooperation mit der Medizin

Seit Anfang des Jahres läuft ihr Projekt „Zur Performativiät des Biofakts“, das an der Universität für angewandte Kunst in Wien angesiedelt ist. Lucie Strecker kooperiert dabei mit der Medizinischen Universität Wien in dem Programm „Arts in Medicine“, das sie gemeinsam mit dem Mediziner und Künstler Klaus Spiess mitbegründet hat, mit dem Strecker bereits seit 2009 zusammenarbeitet.

Wo ist die Grenze zwischen Natur und Technik?

Dieses Elise-Richter-PEEK-Projekt baut auf bisherige Arbeiten Streckers auf. Im Fokus ihres Interesses steht die Transformation von Materialität. So geht Strecker davon aus, dass sich unser Verständnis von Materialität durch unsere Handlungen ständig verändert und entwickelt. Da die Life Sciences das grundlegend verändern, was wir unter Natur und Ökologie verstehen, ist die Unterscheidung von Natur und Technik, vom Wachsenden und nicht Nichtwachsenden laut Lucie Strecker nicht mehr gültig: Lebewesen gehören nicht mehr vorbehaltlos zum Natürlichen, wenn sie durch Methoden der Agrar- und Biotechnik maßgeblich zu Künstlichem beziehungsweise Technischem werden. „Damit verändert sich auch unser Selbstverständnis und unser anthropozentrisches Weltverständnis“, gibt Strecker zu bedenken. War aber der Mensch nicht immer wieder mit technischen Veränderungen konfrontiert? Worin sich aktuelle Veränderungen von bisherigen unterscheiden, dem geht die Künstlerin in ihrer Arbeit nach. „Der Wissenschaftshistoriker Hans-Jörg Rheinberger sagt zur Geschichte der Genetik: Es gibt diesen Punkt, wo durch technologische Veränderungen im biologischen Material dieses selber zur Technik wird. Diese Momente interessieren mich“, so Strecker.

„Es muss nicht alles fertig artikuliert, nicht alles ein bereits abgesichertes Konzept sein, um es in einem beruflichen Kontext zur Diskussion zu stellen.“

Biofakt – zwischen belebt und unbelebt

In dem Elise-Richter-PEEK-Projekt soll eine Entität erzeugt werden, deren ontologischer Status zwischen belebt und unbelebt changiert. Die Biologin und Philosophin Nicole C. Karafyllis schuf für solche Entitäten den Begriff des „Biofakts“. Strecker wird in ihrer aktuellen Arbeit der Frage nachgehen, wie technologische Erneuerungen in der Zukunft unser Verständnis von Ökologie und Kunst verändern werden. Einbezogen werden dabei historische, kulturrelevante Relikte. Dabei ist es Strecker wichtig, durch die Einbeziehung des Tieres die anthropozentrische Sicht aufzulösen, so werden aus biologisch-tierlicher Materie neue Biofakte geschaffen. Ein Beispiel für ein solches Relikt, das Lucie Strecker und Klaus Spiess in ihrer Arbeit „The Hour of the Analyst Dog“ verwendet haben, ist eine Wolldecke, in die Anna Freud Haare von Sigmund Freuds Hund eingewebt hat. Freuds „Chow Chow“ hatte über viele Jahre den psychoanalytischen Sitzungen beigewohnt. Gemeinsam mit Forschenden aus dem Bereich der Life Sciences möchte Strecker Experimentalanordnungen entwickeln, bei der sich Methoden der Archäologie, der Performance, der Molekularbiologie und Genetik austauschen.

„Ich bin Regisseurin“

Bei ihrer Arbeit legt Lucie Strecker immer Wert darauf, nicht technikfeindlich zu werden, sondern mit größtmöglicher Offenheit an ihre Themen heranzugehen. „Ich bin weder Sozialwissenschafterin, noch Ethikerin oder Biologin, ich sehe mich in der Funktion als Regisseurin, die andere Stimmen zum Sprechen bringt, die Situationen erzeugt, in denen Dinge sichtbar werden. Ich ermögliche und inszeniere Dialoge“, beschreibt sie ihre Funktion.

Vom Tanz …

Diese Offenheit zeigt sich auch in ihrem Lebenslauf. Bereits mit sieben Jahren beginnt die Berlinerin zu tanzen und ist in der professionellen Ausbildung junger Tänzerinnen und Tänzer an der Deutschen Oper Berlin. Ein Leben mit täglich vielen Stunden Training und zahlreichen Auftritten. Zeit für etwas Anderes bleibt kaum. Dann als Jugendliche wird ihre Neugierde auf die Welt draußen immer größer und der Opernraum immer enger. Mit 16 Jahren entscheidet sich Lucie Strecker schließlich gegen eine Tanzkarriere.

über die Bildende Kunst …

Geprägt von den Bildern ihres malenden Großvaters, hat die heute 39-Jährige schon früh bildnerisch gearbeitet und beginnt ein Studium der Freien Kunst an der Kunstuniversität Berlin-Weißensee. Aus der Beziehung zwischen Bildender Kunst, Choreografie und Tanz wächst ihr Bedürfnis, sich mit Fragen des Handwerks der Performance zu beschäftigen. Was unterscheidet einen Performer aus der Bildenden Kunst von einem Schauspieler? Welche Rolle spielt die gesprochene Sprache?

zur Regie …

2005 bewirbt sich Strecker für das Max Reinhardt Seminar, wird genommen und kommt nach Wien. Während der Bewerbung erfährt sie, dass sie mit ihrer heute elfjährigen Tochter schwanger ist. Eine Förderung vom Deutschen Akademischen Austauschdienst, ein Leistungsstipendium, ein Stipendium der Tokyo Foundation sowie ein Studierenden-Kredit ermöglichen ihr, das Studium der Regie abzuschließen.

und künstlerischen Forschung

Die dritte akademische Runde macht sie schließlich an der Universität der Künste in Berlin, eine PhD-Alternative, die Künstlerinnen und Künstler mit einem zweijährigen Stipendium ermöglicht, künstlerisch forschend zu Arbeiten und den Grad des Fellows der Universität der Künste zu erlangen. Als ein Schlüsselerlebnis auf ihrem beruflichen Weg nennt Lucie Strecker die Begegnung mit Klaus Spiess. Aus dieser Zusammenarbeit entwickelte sich eine fortlaufende Kooperation, die Ausstellungen, Publikationen, Vorträge und Live-Performances zwischen Kunst und Wissenschaft umfasst. Eines ihrer letzten gemeinsamen Projekte war „Hare‘s Blood +“ im Jahr 2015.

„Hasenblut“

„Für mich ist es wichtig, offen zu sein für etwas, das vielleicht auch mir selbst als außerhalb der Norm erscheint.“

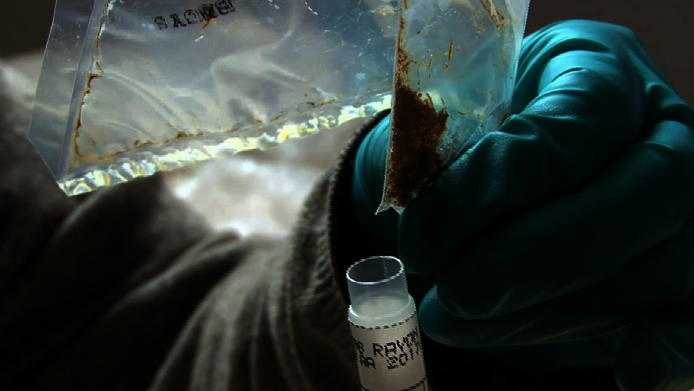

Ausgangspunkt war die Frage, wo man für dieses Projekt ein biologisches Relikt erwerben könnte, das bereits am Kunstmarkt gehandelt wird. Die Wahl fiel auf „Hasenblut“, ein Multiple von Joseph Beuys aus dem Jahr 1972. Dabei hat Beuys vier Zentiliter Hasenblut in einen dreieckigen Plastikbeutel eingeschweißt. Warum gerade Hasenblut? „Im Mittelalter wurden in Hasenblut getunkte Stofffetzen gegen bestimmte Krankheiten und psychische Zustände wie Besessenheit verkauft. Der Hase galt als Wandler zwischen den Welten, der zwischen Leben und Tod begleitet. Für das dreieckige Symbol gibt es mehrere Deutungsmöglichkeiten. Der dreieckige Spiegel galt als Tor zur anderen Welt: ein abstrahiertes Geschlechtssymbol? Zum anderen wird immer wieder zitiert, dass bei Beuys das Geometrische für das Anorganische steht und zum Beispiel Blut für das Organische. Er hat sehr viel mit diesen Dualitäten gearbeitet“, erklärt Lucie Strecker Beuys‘ Arbeit.

„Hare‘s Blood +“

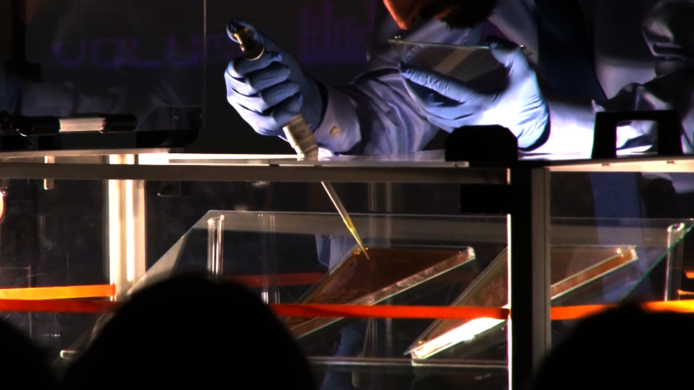

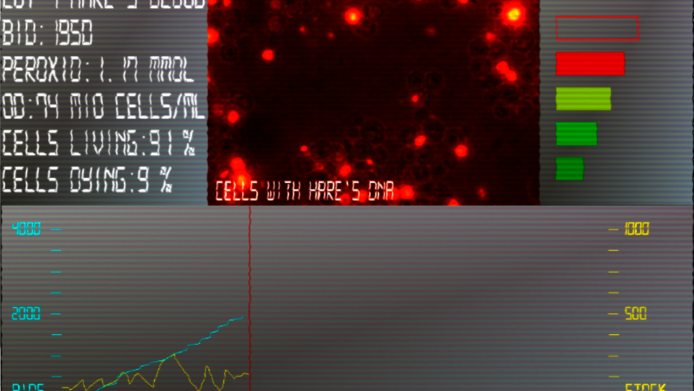

Der erste dokumentarische Schritt war das Telefonat mit dem Kunsthändler. „Ich habe ihn gefragt, ob er glaubt, dass das wirklich Hasenblut sei. Diese Frage nach dem Nachweis war bereits eine Provokation“, erzählt Strecker. Der Kunsthändler meinte, wäre es kein Hasenblut, würde das seinen Glauben an Joseph Beuys erschüttern. Der nächste Schritt war der Kauf des Kunstobjektes online, die „Einbindung in eine globale Marktwirtschaft“. „Wir suchten dann nach einer Situation, wo Biotechnologie, die Materie selbst und ein Publikum in einer ökonomischen Konvention miteinander in Reibung geraten und unvorhersehbare Reaktionen entstehen können“, erinnert sich Strecker an den Schaffensprozess. Die Entscheidung fiel auf eine Auktion. Es wurde eine Petrischale entwickelt, die das gleiche Format hat, wie der dreieckige Plastikbeutel. In dieser Kopie entwickelten die Wissenschafter aus Hefe und aus einem Gen, das aus dem Hasenblut sequenziert wurde, einen Katalase-Schalter. Der Schalter reguliert die Vermehrung und den Selbstmord der Zellen, die die DNA des Beuys‘schen Hasen enthalten. Reguliert wird die Vermehrung oder das Absterben der Zellen durch die Menge der Zugabe von Peroxid. Dieses Kunstwerk wurde bei einer Auktion versteigert, bei der man auf einer Leinwand die durch eine Webverbindung laufend aktualisierten Preise der Grundnahrungsmittel am Aktienmarkt und die Auktionserlöse des Werkes nachvollziehen konnte. Die Zugabe der Menge an Peroxid richtete sich nach dem Verhältnis der beiden Werte zueinander.

Ironischer Kommentar zum explodierenden Kunstmarkt

„Dieser sogenannte Biobrick ist durch die Menge der Zugabe von Peroxid entweder geschrumpft oder gewachsen. Das war auch ein ironischer Kommentar zu einem explodierenden Kunstmarkt. Das Kunstwerk kann sich auch verweigern, sich zurückziehen. Es macht sozusagen die Kunstblase nicht mehr mit“, schmunzelt Strecker. Dieses Projekt haben Lucie Strecker und Klaus Spiess in nur zwei Monaten realisiert. Wobei die Schaffenden der gesamte Prozess interessiert: vom ersten Gespräch mit dem Verkäufer, den Gesprächen mit den Restauratorinnen zur Materialität und den Autorenrechten, den Gesprächen im Labor bis hin zur Performance selbst. Alle diese Schritte wurden auch dokumentiert.

„Sowohl Kunst als auch Wissenschaft sind geschützte Räume, in denen jenseits des Moralischen und ohne soziale Folgen Unerwartetes geschehen kann.“

Radikal offen

Ihr ungewöhnlicher Lebensweg wurde neben den finanziellen Förderungen vor allem von ihrem familiären Umfeld ermöglicht. „Ich komme aus einer Familie, in welcher der Begriff des Provisorischen und des Intuitiven positiv konnotiert ist. Ich hatte die Freiheit, dem im ersten Moment vielleicht nicht Verständlichen und vielleicht auch mir selbst nicht Verständlichen zu trauen“, beschreibt sie dieses Umfeld und führt fort: „Für mich muss nicht alles fertig artikuliert, nicht alles ein bereits abgesichertes Konzept sein, um es in einem beruflichen Kontext zur Diskussion zu stellen.“ Auf ihrem bisherigen Lebensweg hat Lucie Strecker gelernt, „wie wichtig es ist, radikal offen zu sein für etwas, das vielleicht auch mir selbst als außerhalb der Norm erscheint. Wenn ich genau diesem Aufmerksamkeit schenke und mit meinem Tun beharrlich unterstütze, setzt sich ein dynamischer Prozess in Gang und führt zu Ergebnissen.“

Das Unerwartete in Kunst und Wissenschaft

Liegt hier nicht auch eine Parallele zwischen Kunst und Wissenschaft? Hans-Jörg Rheinberger sprach in dem Zusammenhang vom „Unerwarteten“. Das bedeutet, in den Wissenschaften ist zum Beispiel das experimentelle Set-up eine Situation, in der man bestimmte Parameter definiert, innerhalb derer Unerwartetes geschehen und zu neuen Erkenntnissen führen kann. Damit dieses Unerwartete entstehen kann, braucht es einen geschützten Raum, einen Raum des Probierens ohne soziale Folgen. „Sowohl Kunst als auch Wissenschaft sind in diesem Sinne geschützte Räume jenseits des Moralischen. Darin gleicht etwa der Raum des Theaters dem Raum des Labors. Beiden Räumen ist gemein, dass in ihnen über Grenzen hinausgegangen werden kann, die dann jedoch gesellschaftlich neu reflektiert werden müssen, denn was passiert jenseits dieses Raumes?“, fragt Lucie Strecker. Das FWF-Projekt ermöglicht ihr, solchen wichtigen Fragen an der Schnittstelle von Wissenschaft und Kunst weiter nachzugehen.

Lucie Strecker, geboren 1977, war seit ihrer frühen Kindheit in der Ausbildung zur professionellen Tänzerin an der Deutschen Oper Berlin, bis sie sich mit 16 Jahren gegen diese Karriere entschied. Sie studierte Kunst an der Kunstuniversität Berlin-Weißensee, Regie am Max Reinhardt Seminar in Wien und absolvierte die dritte akademische Runde mit dem Titel des Fellows der Universität der Künste in Berlin. Neben vielen anderen Aktivitäten in Lehre und Kunst, entwickelt und realisiert sie seit 2009 gemeinsam mit dem Mediziner und Künstler Klaus Spiess von der Medizinischen Universität Wien transdisziplinäre Performances im Bereich Kunst und Medizin. Sie erhielt zahlreiche Förderungen und Auszeichnungen und publizierte unter anderem in Lancet Psychiatry, in Performance Research und im Diaphanes Verlag. Anfang 2016 startete ihr Elise-Richter-PEEK-Projekt des Wissenschaftsfonds FWF „Zur Performativität des Biofakts“ an der Universität für angewandte Kunst Wien in Kooperation mit der Medizinischen Universität Wien. Lucie Strecker ist Mutter einer elfjährigen Tochter.

Mehr Informationen

http://luciestrecker.com/

FWF-Programm: Elise-Richter-PEEK