Die Wandlung der geheimen Dienste

Wenn etwas schon das Wort „geheim“ im Namen hat, kann seine Erforschung ja nicht leicht sein. Verena Moritz vom Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien wagt es trotzdem. Die Historikerin, die während des Studiums auch Russisch lernte, beschäftigt sich mit der Geschichte der Geheimdienste. Speziell mit dem militärischen Geheimdienst der K.-u.-k.-Monarchie, dem sogenannten Evidenzbureau – abgeleitet von „evident halten“, also bereithalten. In ihrem aktuellen Forschungsprojekt, das vom Wissenschaftsfonds FWF gefördert wird, erforscht sie die Entwicklung des Evidenzbureaus und dessen Arbeit in Bezug auf Russland, das in den knapp 50 Jahren vor dem Ersten Weltkrieg zum Hauptfeind von Österreich-Ungarn wurde.

Geheimdienstliche Aktivitäten (in der Forschung wird meist der aus dem Englischen übernommene Begriff „Intelligence“ genutzt) gibt es schon seit der Antike. Über Jahrtausende hinweg handelte es sich dabei aber eher um eine Ad-hoc-Sache: Aufklärungseinheiten wurden für einzelne Kriegszüge gebildet und danach wieder aufgelöst. Ein erster Professionalisierungsschub kam während der Napoleonischen Kriege, weil sich ganz Europa über 15 Jahre lang im Kriegszustand befand. „Das 19. Jahrhundert verändert dann gesellschaftlich und politisch unglaublich viel“, sagt Moritz. Nationalstaaten bilden sich heraus, es gibt Technologieschübe, erstmals eine Massenpresse, eine allgemeine Wehrpflicht. Es kommt zu einer „Verwandlung der Welt“, wie ein berühmtes Buch des Historikers Jürgen Osterhammel über das 19. Jahrhundert betitelt ist. Und so wie sich die Welt wandelte, veränderten sich auch die Geheimdienste.

Jüngste Intelligence-Forschung schließt Lücken

Lange Zeit war in der Intelligence-Forschung die vorherrschende Meinung, dass die entscheidenden Schübe in der Entwicklung der modernen Geheimdienste kurz vor dem Ersten Weltkrieg erfolgten. Das lag aber auch daran, dass man über das Thema noch gar nicht so viel wusste. „Die Herausbildung der modernen Intelligence war in der Forschung sehr unterbelichtet“, erklärt Moritz. Diese Forschung sei erst in der jüngeren Vergangenheit angelaufen. Zu den russischen Geheimdiensten gibt es mittlerweile einiges an Wissen, ebenso zu den französischen und deutschen. „Österreich-Ungarn ist eine der größten Lücken. Da setzt meine Forschung an.“

Österreich (und später Österreich-Ungarn) war in Sachen Intelligence ein Vorreiter. Der Grund dafür waren die Konflikte mit Preußen um die Vorherrschaft im Deutschen Bund in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Zeit war geprägt von Spannungen zwischen den beiden Großmächten, die schließlich 1866 in die entscheidende Schlacht bei Königgrätz mündeten. In dieser Zeit gab es aufseiten der Österreicher:innen das Bedürfnis, das bereits institutionalisierte „Erkundungswesen“ zu verbessern und zu erweitern. Das Evidenzbureau, sprich der militärische Geheimdienst in Österreich, später in der Habsburgermonarchie, entwickelte sich.

Geheimdienst wächst mit Spannungsfeld Balkan

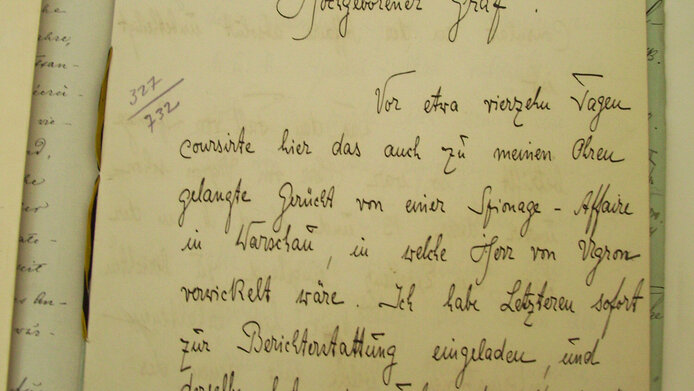

Die Aufgabe des Evidenzbureaus, das anfangs nur eine niedrige zweistellige Anzahl an Mitarbeiter:innen hatte, war das Sammeln und Auswerten von Informationen, die dem militärischen Generalstab – ebenfalls eine Erfindung des 19. Jahrhunderts – zur Verfügung gestellt wurden. Es war ein „ziemlich langweiliger Job“, wie Moritz sagt, und auch keine beliebte Aufgabe innerhalb der Armee. Der aus dem Englischen übernommene Begriff „Intelligence“ deckt im Übrigen ein größeres Aufgabengebiet ab als das deutsche Wort Spionage. Der Hauptteil der Arbeit war jedenfalls Informationsverarbeitung. Diese bekam u. a. mit der Entwicklung der modernen Kartografie einen neuen Schub. Die Espionage, also das Ausspionieren von Rivalen, gab es auch, sie war aber keineswegs die zentrale Aufgabe militärischer Geheimdienste.

Nach der Klärung der deutschen Frage und der Etablierung der K.-u.-k.-Monarchie verlagerte sich das Spannungsfeld auf den Balkan. Russland, das ebenso Interessen in der Region hatte, wurde zum Hauptfeind. In den 1880er-Jahren, in die Auseinandersetzungen wie die Bulgarische Krise fielen, wuchs das Kundschaftswesen auch personell stark an. Infolge der Bulgarischen Krise veränderte sich institutionell einiges: Der Geheimdienst brauchte Informationen von der Grenze, wo Bedrohungen bestanden. Man begann die zivilen Institutionen einzubinden – zuerst den Grenzschutz, später aber auch den Zoll und die Gendarmerie. „Das ist eine Erkenntnis, die ich im Rahmen des Projekts ganz zentral herausarbeiten konnte: Anders als früher gedacht, begann diese Einbindung nicht erst im Jahrzehnt vor dem Ersten Weltkrieg, sondern früher“, sagt Moritz. Das sei auch notwendig gewesen: Der Geheimdienst, der aus dem Budget des Außenministeriums bezahlt wurde, habe gar nicht das Personal gehabt, um die Vielzahl an Aufgaben zu bewältigen. Der Wunsch des Evidenzbureaus, seine Aktivitäten auch immer mehr ins Innere der Monarchie auszudehnen, habe eine Zusammenarbeit mit den zivilen Institutionen ebenfalls notwendig gemacht.

Mehr russische Spione als eigene

Auch wenn Moritz herausarbeiten konnte, dass vieles weit früher begann, gewann die geheimdienstliche Arbeit in dem Jahrzehnt vor dem Ersten Weltkrieg eine neue Qualität. Die Anzahl der Spionagefälle stieg sprunghaft an, Galizien entwickelt sich zum Hotspot. Die Russen hatten mehr Spione unter den k. u. k. Offizieren als umgekehrt. Das mündete schließlich in den berühmten Fall des Oberst Alfred Redl, der in leitender Stellung im Evidenzbureau tätig und gleichzeitig russischer Spion war. 1913 wurde Redl enttarnt und beging Suizid. „Die Anzahl der Spionagefälle, die ich im Rahmen des Projekts untersuchen konnte, hat mich schon überrascht“, berichtet Moritz. Das seien allerdings hauptsächlich „kleine Fische“ gewesen, einen zweiten Fall Redl habe es nicht gegeben. Und noch zwei weitere Erkenntnisse konnte Moritz herausarbeiten: Zum einen waren fast alle „Selbstanbieter“. Die berühmte „Anwerbung“ von Spionen durch gegnerische Geheimdienste spielte nur eine kleine Rolle. „Diesen Offizieren ging es fast nie um politische Motive“, sagt Moritz. „Es ging immer ums Geld.“

Zur Person

Verena Moritz studierte Russisch und Geschichte in Wien. In ihrer Dissertation beschäftigte sie sich mit den russischen Kriegsgefangenen in Österreich-Ungarn während des Ersten Weltkriegs. Seit 1998 war sie Leiterin mehrerer wissenschaftlicher Forschungsprojekte zur russischen/sowjetischen Geschichte sowie zur späten Habsburgermonarchie und Österreich ab 1918. Moritz ist am Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien tätig. Das Projekt „Der k. u. k. Militärgeheimdienst und Russland, 1867–1914“ läuft noch bis 2025 und wird vom Wissenschaftsfonds FWF im Elise-Richter-Programm mit rund 158.000 Euro gefördert.

Publikation

Verena Moritz/Wolfgang Mueller (Hg.): Erkundungen. Militärische Nachrichtendienste, Spionage und Informationsbeschaffung vor dem und im Ersten Weltkrieg in Russland, Österreich-Ungarn Deutschland und Italien, Internationale Geschichte Bd. 8, Österreichische Akademie der Wissenschaften 2022