Was uns Ultraschall über den Wald erzählt

„Wir wollen wissen, wie sich Buchen und Fichten entwickeln, wenn durch den Klimawandel Trockenheit häufiger und intensiver wird – und ob sich die Bäume erholen können, wenn sie wieder Wasser zur Verfügung haben“, erklärt Barbara Beikircher von der Universität Innsbruck. Die Biologin forscht an einem besonderen Ort – dem Kranzberger Forst nördlich des Münchner Flughafens.

Ihre Forschung ist Teil des Kranzberg Forest Roof Experiment (KROOF) – eines breit angelegten Forschungsprojekts, das Wissenschaftler:innen des Helmholtz-Zentrums München und der Technischen Universität München im Jahr 2010 initiierten. Internationale Forschende ergründen darin, wie Wälder mit Trockenstress umgehen. Der Wissenschaftsfonds FWF förderte Barbara Beikirchers Teilprojekt „Trockenheitsanpassung und Erholung von Buche und Fichte“, das sie mit ihren Projektpartnern Rainer Matyssek und Thorsten Grams von der TU München durchführt.

Im ehemaligen Wirtschaftswald wählten die Forschenden zwölf Teilflächen aus. Auf ihnen wachsen 70 bis 90 Jahre alte Buchen und Fichten. Der Boden rund um jede dieser Flächen wurde jeweils mit einer wasserdichten Plane bis zu einem Meter tief umschlossen, sodass seitlich kein Wasser eindringen konnte. Und automatische Dächer auf sechs dieser Teilflächen hielten im Zeitraum von 2013 bis 2019 Wasser vom Boden ab. Im Sommer 2019 wurden alle Dächer geöffnet und alle Flächen bewässert. Die Forschenden konnten zudem mit einem Kran rund um die Uhr auf die Baumkronen in den beforschten Teilflächen zugreifen. „Es gibt nur ganz wenige Orte weltweit, wo man so forschen kann“, sagt Barbara Beikircher.

Wie verdurstet ein Baum?

Wasser wird über die Wurzeln aufgenommen und im Holzteil zu den Blättern transportiert. Diese haben kleine Spaltöffnungen. Sind diese geöffnet, kann der Baum CO2 aufnehmen, gleichzeitig verdunstet Wasser. „Man könnte ganz salopp sagen: Unter Trockenstress ist der Baum immer zwischen Verhungern und Verdursten. Sind die Spaltöffnungen geschlossen, verhungert er. Sind sie geöffnet, verdurstet er, wenn nicht ausreichend Wasser von unten nachkommt“, erklärt Beikircher.

Die starke Haftung der einzelnen Wassermoleküle sorgt dafür, dass Wasser, angetrieben durch die Verdunstung an der Blattoberfläche passiv von den Wurzeln in die Blätter gelangt. Dieser Transport geschieht im Holz des Baumes, das sich aus vielen verholzten, lang gestreckten Zellen – den Tracheiden und Tracheen – zusammensetzt. Diese Leitgefäße sind im Fall der Fichte nur wenige Millimeter lang und wenige Mikrometer dick, verlaufen parallel zueinander nach oben und sind miteinander verbunden.

Embolie der Leitgefäße

„Dieses Leitungssystem funktioniert nur so lange, wie die Wasserfäden in den Leitgefäßen erhalten bleiben. Reißen sie, gelangt Luft in die Leitgefäße und der Wassertransport kommt zum Erliegen. Wir sprechen dann von Embolien“, so Barbara Beikircher. Das Reißen eines feinen Wasserfadens in den Leitgefäßen erzeugt ein Geräusch im Ultraschallbereich. Um dieses zu hören, verkabelten die Biologin und ihr Team Bäume von der Wurzel bis zur Krone mit Ultraschallsensoren. In diesem Ausmaß wurde ein solcher Freilandversuch noch nie durchgeführt.

Brechen Hunderttausende feine Wasserfäden, ist das noch kein Problem. Leitgefäße können sich wieder befüllen oder andere ihre Wasserleitung übernehmen. Das funktioniert allerdings nur eingeschränkt, erläutert Beikircher: „Ab einem Schwellenwert sind so viele Leitgefäße mit Luft gefüllt, dass der Wassertransport zum Erliegen kommt. Dann kann der Baum auch absterben.“

Ächzende Fichten

Nach einigen Tagen der Messungen konnte sie bei den trockengestressten Bäumen deutlich mehr Signale feststellen als bei den Kontrollbäumen. „Außerdem wurden bei den Fichten um ein Vielfaches mehr Signale verzeichnet als bei den Buchen. Vermutlich taten sich Buchen durch ihre tiefen Wurzeln deutlich leichter, Wasser aus der Tiefe zu holen“, sagt Barbara Beikircher.

Auch innerhalb eines Baumes hörte die Biologin Unterschiede. In den Wurzeln gab es kaum Signale, in der Krone viele. „Das bestätigt unsere Theorie, dass Embolien zunächst in der Krone auftreten, denn die Wasserpotenziale sind dort niedriger“, so die Biologin. Die trockengestressten Fichten zeigten zudem eine verringerte Leistung der Fotosynthese. Sie wuchsen deshalb nur wenige Zentimeter im Jahr. „Hätten wir sie länger gestresst, wären bestimmt mehrere Bäume abgestorben“, ist Beikircher sicher.

Der Blick ins Innere

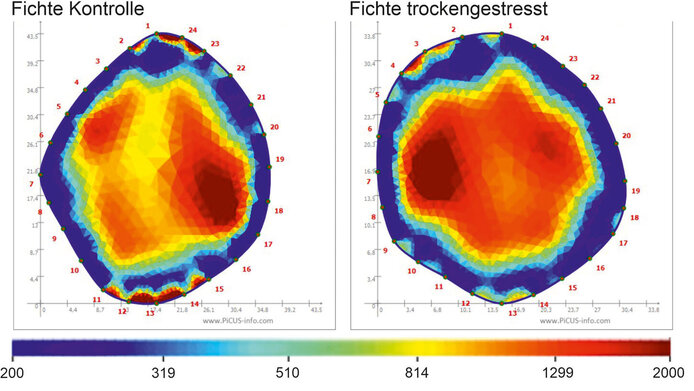

Für eine weitere Methode, die elektrische Widerstandstomografie, schlugen die Biologin und ihr Team rund um Baumstämme Nägel ein, an denen Elektroden befestigt wurden. Über diese Elektroden legten sie Strom an und erfassten elektrische Widerstände. Da der elektrische Widerstand auch von der Feuchtigkeit abhängt, kann die Verteilung von Wasser im Inneren des Stammes so bildlich dargestellt werden. Dabei sahen sie: Im Stamm trockengestresster Bäume war deutlich weniger Wasser verfügbar als bei den Kontrollbäumen. Fichten waren zudem mehr beeinträchtigt als Buchen.

Die Forscher erlangten so eine weitere wichtige Erkenntnis. Während alle klassisch untersuchten Parameter darauf hindeuteten, dass die trockengestressten Fichten sich erholen, wenn sie wieder Wasser erhalten, offenbarte die Widerstandstomografie das Gegenteil. „Als wir ins Detail gingen, haben wir gesehen: Die äußeren Bereiche waren gut versorgt. Aber das innenliegende Kernholz, das als Wasserspeicher dient, war entleert. Der Baum hat Wasser nach außen geleitet, um die Äste und Blätter weiter versorgen zu können. Auch nach einem Jahr konnten sich diese inneren Speicher nicht wieder befüllen“, erklärt Beikircher. In einem Folgeprojekt will das Forscherteam nun herausfinden, ob sich die Speicher wieder füllen können. Geht das nicht, könnten bei zukünftigen Dürreereignissen Bäume früher absterben.

Lektionen für die Klimakrise

Was lässt sich durch ihre Forschung über Waldbewirtschaftung in der Klimakrise lernen? „Unsere Messungen bestätigen, dass Fichten-Monokulturen an trockenen Standorten keine Zukunft mehr haben“, resümiert Barbara Beikircher. Zusätzliche Untersuchungen in der Klimakammer an dreijährigen Fichten zeigten zudem, dass sich die Jungbäume bei starker, langer Trockenheit nicht mehr erholen können und absterben. Im Wald könnten sie es schwer haben, nachzuwachsen. Dazu kommt: Trockenheit macht anfällig für Schädlinge und Krankheiten. Auch einige Fichten im Kranzenberger Forst erlagen dem Borkenkäfer. Sie waren zu schwach, um ausreichend Abwehrstoffe zu produzieren.

Barbara Beikircher studierte Biologie/Botanik an der Universität Innsbruck, von der sie einen Doktortitel im Bereich der Ökophysiologie besitzt. Von 2014 bis 2020 war sie Hertha-Firnberg-Stipendiatin des FWF. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe für Ökophysiologie am Institut für Botanik der Universität Innsbruck. Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen u. a. die Stresstoleranz und Anpassungsfähigkeit von wirtschaftlich relevanten Pflanzen wie Obstbäumen, Fichten oder Buchen und die Hydraulik von Jungpflanzen und Sämlingen. Das Projekt „Trockenheitsanpassung und Erholung von Buche und Fichte“ (2019–2022) wurde vom Wissenschaftsfonds FWF mit 239.000 Euro gefördert.

Publikationen

Knüver T., Bär A., Ganthaler A., Gebhardt T. et al.: Recovery after long-term summer drought: Hydraulic measurements reveal legacy effects in trunks of Picea abies but not in Fagus sylvatica, in: Plant Biology 2022

Hesse BD., Gebhardt T., Hafner BD., Hikino K. et al: Physiological recovery of tree water relations upon drought release – response of mature beech and spruce after five years of recurrent summer drought, in: Tree Physiology 2022

Tomasella M., Beikircher B., Häberle KH., Hesse B. et al.: Acclimation of branch and leaf hydraulics in adult Fagus sylvatica and Picea abies in a forest through-fall exclusion experiment, in: Tree Physiology 2017