Wiener Schimpfkultur: Seavas, Wappler!

Auffahren, schneiden, drängeln, ausbremsen. – Im Straßenverkehr gibt es täglich Situationen, die unseren Unmut erregen. Um dem Ärger Luft zu machen, hilft schimpfen und das fällt umso leichter, wenn man alleine im Auto sitzt. „Verbale Aggression kommt beim Autofahren tatsächlich am häufigsten vor“, bestätigt Oksana Havryliv von der Universität Wien. Die indirekte Form, wenn es kein direktes Gegenüber gibt, ist mit 68 Prozent insgesamt die häufigste Art, seinen Emotionen verbal freien Lauf zu lassen. Zu dieser Form zählt auch die Aggression in Gedanken, wenn beispielsweise direkte Beschimpfung nicht ohne Konsequenzen bleiben würde, wie im Gespräch mit Vorgesetzten, Geschäftspartnerinnen und -partnern oder Kundinnen und Kunden.

Reinigende Funktion im Vordergrund

Aufbauend auf ein Lise-Meitner-Projekt des Wissenschaftsfonds FWF hat die Germanistin Oksana Havryliv am Institut für Germanistik im Rahmen des FWF-Frauenförderprogramms Elise-Richter Daten aus 36 Interviews und mehr als 200 Fragebögen erhoben. In dem vor Kurzem abgeschlossenen Projekt „Verbale Aggression und soziale Variablen“ befragte Havryliv Personen jeden Alters (von 13 bis 80 Jahren), quer durch alle Schichten und gleichmäßig nach Geschlecht (50:50) aufgeteilt. Entgegen der bisherigen Meinung in der Wissenschaft, die das Schimpfen, Fluchen, Verwünschen oder Drohen als Gewaltmittel betrachtete, um andere zu beleidigen oder zu kränken, legen die Untersuchungen der Nachwuchsforscherin rund 20 Funktionen und dabei vor allem produktive Aspekte des Schimpfens offen. Ihre Hypothese, dass das Schimpfen eine kathartische Funktion hat, konnte Havryliv bereits 2009 bestätigen. Die gewalttätige oder beleidigende Intention spielt hingegen damals wie heute für nur 11 Prozent der Befragten eine Rolle. Im Laufe der sieben Jahre, in denen die Forscherin zwei große Umfragen durgeführt hat, zeigt der Vergleich, dass die Rolle der wichtigsten Funktion verbaler Aggression – das Abreagieren negativer Emotionen – von 64 Prozent auf 73 sogar zugenommen hat, während der scherzhaft-kosende Gebrauch von 25 auf 16 Prozent gesunken ist.

Scherzhafter Gebrauch nimmt ab

Der scherzhafte Umgang (fiktive verbale Aggression) mit Schimpfwörtern ist besonders unter Freunden beliebt, signalisiert Verbundenheit und findet sich zum Beispiel bei der Begrüßung unter Jugendlichen wieder: „Seavas, du Wappler“. Dieser Aspekt des Schimpfens verweist auf die ursprüngliche Bedeutung des Wortes: Im Alt- und Mittelhochdeutschen bedeutete es „scherzen“ und „spielen“, erst später „verspotten“. Insgesamt verwenden Jugendliche aggressive Sprache bewusster, das heißt, intentionaler als Erwachsene. Hier übernimmt „grobe Sprache“ unterschiedliche Funktionen: um sich als Überlegen zu positionieren, von anderen abzugrenzen, einander zu bestärken, um neue Mitschülerinnen und -schüler oder auch Erwachsene gezielt zu provozieren etc. In anderen Fällen erfüllt der scherzhafte Gebrauch von pejorativer Lexik, also Schimpfwörtern, eine verstärkende Funktion, um Trost oder Bewunderung auszudrücken wie etwa in dem anerkennenden „Du Luder!“ oder Du gutmütiger Depp!“. Dass der humorvolle Gebrauch zugunsten des Abreagierens negativer Emotionen abgenommen hat, ist unter anderem auf sich verändernde Gesellschaftsverhältnisse vor dem Hintergrund von Migration zurückzuführen. So gaben vor allem ältere Personen an, sie würden im Vergleich zu früher davon Abstand nehmen, sich im öffentlichen Raum verbal aggressiv zu äußern, „da man nicht weiß, wie andere darauf reagieren“. <iframe src="https://www.youtube.com/embed/FiFnXLZTzro?rel=0" width="600" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Die Germanistin erforscht seit mehr als 20 Jahren die Kultur des Schimpfens. Quelle: Universität Wien

Sozialer Status, Geschlecht und Wahrnehmung

„Frauen verwenden mehr Ausdrücke mit höherer Bildkraft und reflektieren ihr Verhalten stärker“, fasst Havryliv die Ergebnisse in Bezug auf Geschlechteraspekte zusammen. „Dass Frauen verstärkt zur Selbstreflexion neigen, zeigt sich sowohl in den Kommentaren der Fragebögen als auch in den Emotions- und Situationsthematisierungen.“ Hier geht es vorrangig darum, indirekt Grenzen aufzuzeigen mit Formulierungen wie „Ich flipp' aus!“, „Mich zerreißt’s gleich!“ oder „Das ist wirklich das Letzte!“. Bei Männern sind Beschimpfungen eher direkt und etwa an Gegenstände wie Computer oder das Auto gerichtet. – Grundsätzlich aber gilt, geschimpft, geflucht oder gelästert wird in allen Schichten, egal ob mit Hochschulabschluss oder niedrigem Bildungsniveau. Aufgefasst wird das von den Betroffenen hingegen unterschiedlich. Frauen kränkt es eher, wenn ihr Aussehen beleidigt wird. Männer reagieren empfindlich, wenn ihre Leistung, ob beruflich oder sexuell, hinterfragt wird.

Selbstaggression und verbale Gewalt

Nicht selten sind Wut und Ärger auch gegen sich selbst gerichtet. Hier wurde bis dato die These vertreten, dass Selbstaggression bei Frauen häufiger vorkommt. Havrylivs Daten haben das allerdings nicht bestätigt. „Sowohl Frauen als auch Männer neigen im gleichen Maße zu Selbstbeschimpfungen“, erklärt die Wissenschafterin im Gespräch mit scilog. Wichtig ist der Forscherin, eine Trennlinie zwischen verbaler Aggression und verbaler Gewalt zu ziehen. – Denn die beiden Begriffe werden oft als synonym betrachtet. „Verbale Gewalt ist ein breiteres Phänomen, die ausgeübt werden kann, ohne aggressive Sprechakte zu gebrauchen.“ Um für solche Unterschiede zu sensibilisieren und die Wirkungen des eigenen Sprachgebrauchs zu reflektieren, hält Havryliv auch Workshops an Schulen ab. Damit sie diese auch weiterhin fortführen kann, hat die Germanistin soeben in dem Wissenschaftskommunikationsprogramm des FWF eingereicht.

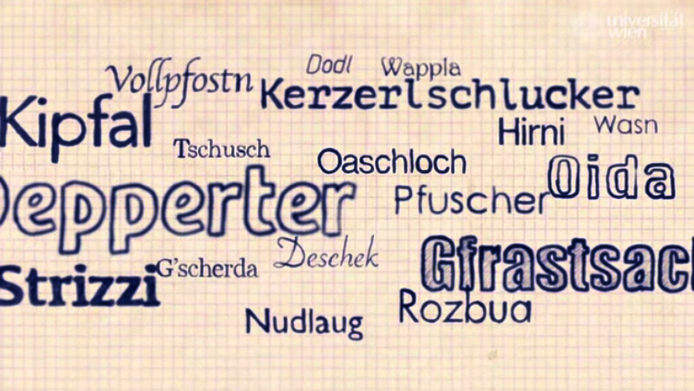

Geschimpft wird im Dialekt

Oksana Havryliv beschäftigt sich bereits rund 20 Jahre mit dem Thema Schimpfkultur und hat ihren Fokus auf den Wiener Dialekt gerichtet. Als gebürtige Ukrainerin, die schon viele Jahre in Wien lebt, hat sie ein besonderes Gehör für die lautmalerischen Begriffe des Wienerischen entwickelt. Dass meistens im Dialekt geschimpft wird, sei naheliegend, erklärt sie: „Dort, wo man sich sprachlich Zuhause fühlt, ist es leichter, seinen Emotionen verbal nachzugeben.“ Dabei ist der Wiener Dialekt nicht nur eine gute Quelle für einschlägige Bezeichnungen, „besonders interessant ist auch der Kontakt zu anderen Sprachen wie zum Beispiel den slawischen“, sagt Havryliv. In Letzteren werden Schimpfwörter oft gebraucht, um einfach nur Pausen zu füllen. Dieser „expletive Gebrauch“ ist inzwischen auch im Deutschen, besonders bei Jugendlichen, üblich.

Zur Person Oksana Havryliv hat Germanistik in der Ukraine studiert. In den 1990er-Jahren kam sie mit einem Stipendium erstmals nach Wien und hat ihr Interesse für das Wiener Schimpfverhalten entdeckt. Sie promovierte über das Schimpfvokabular in der modernen Literatur etwa von Werner Schwab, H.C. Artmann und Thomas Bernhard. Anfang 2017 hat die Wissenschafterin die sozialen Dimensionen der verbalen Aggression im Rahmen eines Elise-Richter-Stipendiums des FWF am Institut für Germanistik der Universität Wien abgeschlossen.

Publikationen