Wie sich Bildung auf das Familienleben auswirkt

Gute Bildung gilt als wesentliche Grundlage für finanziellen Erfolg, Wohlstand und berufliche Selbstverwirklichung. Der Grad der Bildung hat aber gleichzeitig auch starken Einfluss auf das soziale Verhalten eines Menschen. Wie lange Schulbänke gedrückt und Universitätsseminare besucht wurden, hat vielfältige Auswirkungen darauf, wie das Beziehungs- und Familienleben sowie die Interaktion mit den eigenen Kindern gestaltet wird – was wiederum Einfluss auf deren Zukunftschancen hat.

In Europa ist die Frage, wie sich dieser Zusammenhang zwischen Bildungsniveau und Familienleben langfristig entwickelt und welche Länderunterschiede es dabei gibt, noch wenig erforscht. In diese Forschungslücke stößt das vom Wissenschaftsfonds FWF geförderte Projekt „Familien und Ungleichheit: Trends in Bildungsunterschieden im Familienverhalten“ vor. Caroline Berghammer vom Institut für Soziologie der Universität Wien und vom Institut für Demographie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften arbeitet mit einem internationalen Team an der Analyse der von Land zu Land jeweils unterschiedlich ausgeprägten Zusammenhänge. Die Erkenntnisse könnten auch für sozialpolitische Überlegungen relevant sein. Etwa für die Frage, welche Unterstützungsleistungen Familien erhalten sollten.

„Auseinandergehende Schicksale“

Ein bekannter Trend, der durch eine Reihe früherer Studien dokumentiert ist, zeigt, dass Menschen mit höherer Bildung eher zu einem Familienverhalten neigen, das ihren Ressourcen zuträglich ist – sowohl ihren wirtschaftlichen Interessen als auch ihren sozialen Bedürfnissen: Sie werden erst später im Leben Eltern, räumen der Zeit mit den Kindern dann aber einen höheren Stellenwert ein. Mütter sind dennoch eher erwerbstätig. Niedriger Gebildete neigen dagegen häufiger zu unehelichen Verbindungen, es kommt auch öfter zu Scheidung oder Trennung. „In den USA ist dieses Phänomen besonders stark ausgeprägt“, erklärt Berghammer. „Dort sehen wir, dass die Schere zwischen höher und niedriger Gebildeten in Bezug auf ihr Familienverhalten in den letzten Jahrzehnten weiter auseinandergegangen ist. Niedrig Gebildete sind dort beispielsweise sehr häufig alleinerziehend.“ Berghammer verweist in diesem Zusammenhang auf die 2021 verstorbene US-Soziologin Sara McLanahan, die den Begriff diverging destinies – also „auseinandergehende Schicksale“ – für diese Entwicklung prägte.

In Europa ist dieses Muster ebenso anzutreffen. Doch insgesamt ist die Landschaft zumindest noch vielfältiger. „Wir haben uns die Zusammenhänge zwischen Bildung und Familienleben in acht Ländern und über mehrere Jahrzehnte angesehen: in Österreich, Italien, Irland, Großbritannien, Polen, Frankreich, Deutschland und Norwegen“, schildert Berghammer. „Wir haben dazu Daten aus den sogenannten Labour Force Surveys ausgewertet – große Datensätze, die über die europäischen Länder hinweg konsistent erhoben werden und für weit zurückreichende Zeiträume verfügbar sind. Zum Teil haben wir diese auch mit Zensus-Daten der statistischen Ämter der jeweiligen Staaten kombiniert.“ Zum Teil sei es aufgrund unterschiedlicher Regelungen in den einzelnen Staaten auch schwierig gewesen, an die Daten heranzukommen.

Einfluss der Bildung auf den Partnerschaftsstatus

Ein allgemeiner Trend, der die gesellschaftlichen Entwicklungen im Bereich der Geschlechterrollen in Europa widerspiegelt, betrifft den Bildungshintergrund alleinerziehender Frauen. „In den 1970er-Jahren sehen wir einen positiven Bildungsgradienten bei Alleinerziehenden. Ein Kind allein aufzuziehen, war damals ein neues Familienverhalten, mit dem man sich gegen landläufige Normen durchsetzen musste und das einen hohen Ressourcenaufwand bedeutet hat. Diesen Weg gingen damals eher höher Gebildete“, erklärt die Soziologin. „In den 1980er-Jahren hat sich der Trend dann umgedreht. Immer mehr niedrig Gebildete wurden zu Alleinerziehenden.“ Allein Norwegen verweigert sich diesem Muster. Dort waren es auch früher schon die niedrig Gebildeten, die eher alleinerziehend waren, woran sich bis heute kaum etwas geändert hat.

In Staaten wie Großbritannien oder Irland ist der Trend zu eher niedrig gebildeten Alleinerziehenden – wie in den USA – bis heute stark ausgeprägt. Kaum Bildungsunterschiede bei Alleinerziehenden gibt es beispielsweise in Italien oder in Österreich, so ein Ländervergleich Berghammers. Und auch die Umstände, die zu einer Situation führen, in der eine Person alleinerziehend ist, unterscheiden sich: „In Großbritannien, Irland oder Polen sind sehr hohe Anteile schon ab der Geburt des Kindes alleinerziehend, wobei auch die Zahl von Teenager-Mutterschaften eine Rolle spielt. In Österreich sind diese Phänomene weniger stark ausgeprägt“, erklärt die Soziologin. „Insgesamt sind die Kinder im Durchschnitt rund sieben Jahre alt, wenn ein Elternteil alleinerziehend wird.“ Neben kulturellen Unterschieden könnten auch sozialpolitische Gegebenheiten für die Unterschiede verantwortlich sein. Berghammer: „Wir vermuten, dass ein Grund für die Differenzen der unterschiedliche Ausbau des Wohlfahrtssystems ist.“

Genug Zeit für die Kinder?

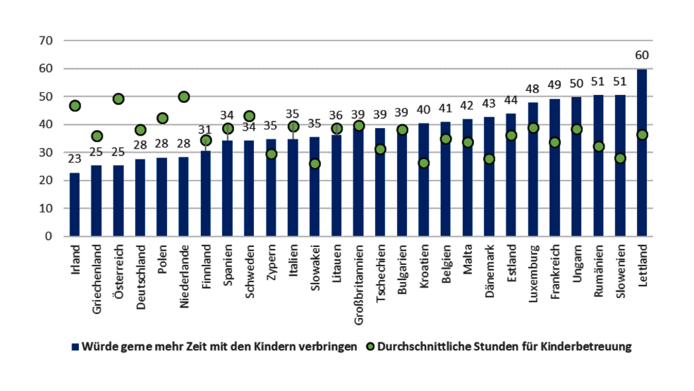

Eine weitere Studie, die im Zuge des Projekts entstand, widmet sich der Frage, ob Eltern den Eindruck haben, dass sie genug Zeit mit ihren Kindern verbringen. „Über ganz Europa hinweg sagen Väter bei Weitem häufiger, dass sie zu wenig Zeit mit ihren Kindern verbringen. Doch auch bei den Müttern ist diese Aussage keineswegs rar“, betont Berghammer. „In Österreich sagt etwa ein Viertel der Mütter, dass sie zu wenig Zeit mit ihren Kindern verbringen. Das ist wenig im Vergleich zu Süd- und Osteuropa, wo die Arbeitsmärkte rigider sind und wenig Teilzeit- oder Homeoffice-Varianten zulassen.“ Auffallend ist, dass sich höher Gebildete höhere Anforderungen setzen: „Ihre Ideale und Verhaltensnormen zeigen eine Kindererziehung, die viel intensiver und ressourcenaufwendiger ist als früher“, sagt die Soziologin. „Dazu passt, dass die höher Gebildeten auch öfter sagen, dass sie zu wenig Zeit mit ihren Kindern verbringen – selbst wenn es ebenso viel ist wie bei den niedriger gebildeten Vergleichspersonen.“

Zur Person

Caroline Berghammer ist Assistenzprofessorin am Institut für Soziologie der Universität Wien und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Demographie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Bisherige Forschungsaufenthalte führten sie an die Princeton University, die University of California, Berkeley und die University of Toronto. Ihr Projekt „Familien und Ungleichheit: Trends in Bildungsunterschieden im Familienverhalten“, das im Rahmen des Elise-Richter-Programms des Wissenschaftsfonds FWF mit 230.000 Euro gefördert wird, endet im Juni 2022.

Projekt-Website: https://fate-project.at

Publikationen

Berghammer C., Adserà A.: Growing inequality during the Great Recession: Labour market institutions and the education gap in unemployment across Europe and in the United States, in: Acta Sociologica, 2022

Berghammer C. & Milkie MA: Felt deficits in time with children: Individual and contextual factors across 27 European countries, in: The British Journal of Sociology, 72, 1168–1199, 2021

Berghammer C., Matysiak A., Lyngstad T., Rinesi F.: Change in the educational gradient of single mothers since the 1970s across European countries: a family life course approach. Conference presentation at “II Data Forum on Harmonization and Uses of European LFS Microdata”, Barcelona, 2020 (PDF)