Wie Dopamin das Vertrauen beeinflusst

Stellen Sie sich vor, Sie treffen eine Freundin, die bei zehn von zehn Treffen immer pünktlich war. Beim elften Treffen gehen Sie vermutlich davon aus, dass sie wieder zur vereinbarten Zeit erscheint. Wie wir solche Erwartungen bilden – und mit welcher Gewissheit – ist das Forschungsfeld von Bianca Schuster, Psychologin an der Universität Wien.

In dem vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Forschungsprojekt „Dopamin und Precision Weighting von sozialen Signalen“ untersucht sie, wie wir das Verhalten anderer Menschen beurteilen und über sie lernen. Die Antwort, so die Forscherin, könnte in einem statistischen Verfahren liegen: Wir wägen unsere Erfahrungen und neue Informationen anhand ihrer Wahrscheinlichkeiten gegeneinander ab. Schuster vermutet, dass dabei der Neurotransmitter Dopamin eine zentrale Rolle spielt. Ist das Dopaminsystem gestört, etwa bei Erkrankungen wie Depression oder Schizophrenie, wird es schwieriger, soziale Situationen richtig zu deuten.

Das Projekt

Beeinflusst der Dopaminspiegel, wie gut Menschen Informationen bewerten können und dementsprechend ihr soziales Verhalten anpassen? Eine klinische Studie untersucht, worüber derzeit noch spekuliert wird: ob Dopaminblockaden die sozialen Fähigkeiten von Menschen negativ beeinflussen.

Eine Frage der Abwägung

„Wenn wir auf einer Beerdigung jemandem begegnen, nehmen wir wahrscheinlich an, dass diese Person traurig ist“, beschreibt Schuster ein anderes Beispiel. „Lächelt die Person dann unerwartet, gehen wir trotzdem davon aus, dass dahinter eine traurige Emotion steckt. Vielleicht spiegelt der Gesichtsausdruck nicht die echte Emotion wider. Oder wir täuschen uns in dem, was wir sehen, etwa weil wir unsere Brille vergessen haben.“

Solche Unsicherheiten sind typisch für soziale Situationen. Wie stark wir bestimmten Informationen trauen, hängt davon ab, wie sicher wir uns ihrer sind, und dies basiert auf Erfahrung. In der Psychologie spricht man in diesem Zusammenhang von „Precision Weighting“, also Präzisionsgewichtung: „Die Theorie der Bayesschen Inferenz besagt, dass wir statistisch lernen, anhand von Stichproben und Erfahrungen“, erklärt Schuster. Wir beurteilen unsere Umwelt, indem wir Wahrscheinlichkeitsverteilungen berechnen. „In dem Beispiel vertrauen wir stärker auf unser Vorwissen, dass Menschen auf Beerdigungen normalerweise traurig sind, und legen im Gegensatz dazu weniger Gewicht auf sensorische Informationen wie einen lächelnden Gesichtsausdruck.“

„Die Theorie ist sehr mathematisch“, pflichtet Schuster bei. Bisher wurde die Bayessche Inferenz meist auf nicht soziale Kontexte angewendet. Die Psychologin überträgt das Konzept auf soziale Interaktionen – mit einem besonderen Fokus auf den Neurotransmitter Dopamin. Denn dieser steht im Verdacht, unsere Einschätzung von Wahrscheinlichkeiten zu beeinflussen.

Am Beispiel eines Pokerspiels

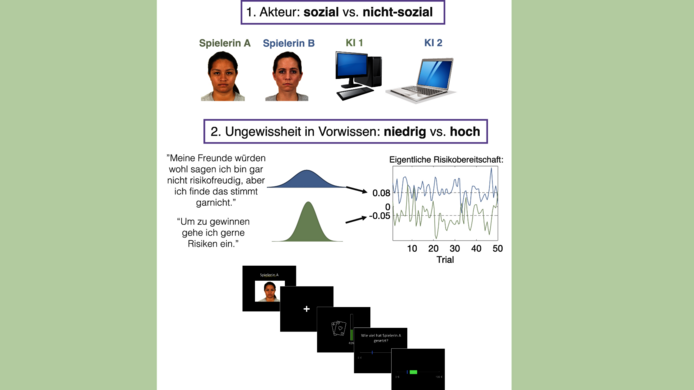

„Die erste Phase des Forschungsprojekts habe ich intensiv dafür genutzt, neue kognitive Aufgaben zu entwickeln, mit denen wir diese Theorie testen können“, erzählt Schuster. Eine der Aufgaben basiert auf einem Pokerspiel: Die Proband:innen erhalten Vorinformationen zu acht Spieler:innen – zum Beispiel wie risikobereit sie sich selbst einschätzen –, von denen vier Menschen und vier künstliche Intelligenzen sind.

Anschließend wird den Proband:innen ein Kartenblatt und die mathematische Gewinnwahrscheinlichkeit dieses Blatts gezeigt. Die Aufgabe lautet nun: Wie viel Geld hat Spielerin A Ihrer Meinung nach gesetzt, basierend auf der Vorinformation, der Wahrscheinlichkeit zu gewinnen und dem vorherigen Verhalten der Spielerin?

„Wir erwarten, dass unsere Proband:innen über die Vorinformationen und durch Beobachtung der einzelnen Spielzüge die wirkliche Risikobereitschaft der einzelnen Akteur:innen abschätzen“, erklärt Schuster. „Je nachdem, wie eindeutig die Vorinformation ist, spiegelt die Aufgabe verschiedene Situationen wider – von Menschen, die wir kaum kennen, bis hin zu solchen, deren Verhalten wir gut einschätzen können.“

Welche Rolle spielt Dopamin?

Im nächsten Schritt will Schuster den Dopaminspiegel der Proband:innen medikamentös verändern und beobachten, ob sich ihre Einschätzungen verändern. „Unsere Medikamentenstudie läuft aktuell an. Sie dauert rund sechs Monate, danach beginnen wir mit der Auswertung“, berichtet Schuster. Ihre Hypothese ist, dass der Dopaminspiegel beeinflusst, wie gewiss den Proband:innen die Informationen erscheinen und ob sie ihnen vertrauen. „Die Beweislage ist sehr uneindeutig, aber es gibt ein paar Studien, die darauf hinweisen, dass eine Blockade von Dopamin dazu führen kann, dass Menschen die Gewissheit verschiedener Informationen weniger gut einschätzen und gegeneinander abwägen können.“

Dopamin, oft auch als „Glückshormon“ bezeichnet, erfüllt viele verschiedene Funktionen im Körper. „Bei Parkinson wissen wir, dass die Bewegungsstörungen dadurch entstehen, dass Dopamin produzierende Zellen absterben“, sagt Schuster. Eine zweite zentrale Aufgabe von Dopamin liegt im Belohnungssystem sowie in der Steuerung der Motivation. Das zeigen Verhaltensstudien, bei denen Mäuse lernen, dass nach einem Ton eine Zuckerlösung folgt. Mit der Zeit feuern die Dopaminneuronen der Tiere bereits, wenn sie den Ton hören. „Was mich interessiert, ist eine neuere Theorie, nach der Dopamin weniger den Wert einer Belohnung signalisiert, sondern die Wahrscheinlichkeit, mit der wir die Belohnung überhaupt erwarten können“, so Schuster.

Was Berechnungen über uns verraten

Ein wichtiger Baustein des Projekts ist die Art der Auswertung. „Neben konventionellen statistischen Methoden analysieren wir unsere Daten auch mithilfe von Computational Modeling“, sagt Schuster. Mit solchen Verfahren lassen sich nicht nur Mittelwerte berechnen, sondern auch dynamische Veränderungen im Verhalten erfassen. „Das Besondere an dieser Methode ist, dass wir subtile Unterschiede über die Zeit hinweg und zwischen einzelnen Personen festmachen können, welche durch konventionelle Analysen vielleicht übersehen werden. Wir hoffen, damit latente Prozesse sichtbar zu machen – etwa, wie die Menschen verschiedene Ungewissheiten in sozialen Situationen gewichten.“ Langfristig könnte ein solches Modell laut Schuster auch dazu genutzt werden, individuelle Krankheitsverläufe oder Reaktionen auf Medikamente zu verfolgen und vorherzusagen.

Ein gemeinsamer Nenner?

Die Psychologin will mit dem Forschungsprojekt grundlegende Muster entschlüsseln, die Erkrankungen wie Parkinson, Depression oder Schizophrenie und neurologische Entwicklungsvarianten wie Autismus vereinen. „Mich interessiert, warum es so viele – zum Teil medizinische – Ausprägungen gibt, bei denen Menschen Schwierigkeiten mit sozialen Situationen haben. Auch wenn die Zustände sehr unterschiedlich sind, gibt es teilweise Überlappungen“, sagt sie und fügt hinzu: „Das ist die Frage, für die ich wirklich brenne. Für mich ist die Freiheit, die mir die FWF-ESPRIT-Förderung gibt, ein großes Privileg. Dadurch kann ich einer Idee nachgehen, die sonst niemand untersucht“, so Schuster.

„Wichtig ist zu betonen, dass diese Prozesse extrem schnell und unbewusst ablaufen und stark durch individuelle Erfahrungen beeinflusst sind. Auch wenn es stimmt, dass wir unsere Umgebung mit statistischen Regularitäten wahrnehmen und abschätzen, gibt es viele Einflüsse, die dazu führen, dass wir uns nach außen ‚irrational‘ verhalten“, ergänzt Schuster. Gerade das macht Menschen manchmal so schwer vorhersagbar und soziale Situationen so besonders.

Zur Person

Bianca Schuster forscht am Institut für Psychologie der Kognition, Emotion und Methoden der Fakultät für Psychologie an der Universität Wien. Zuvor studierte und arbeitete die Psychologin an der Universität Birmingham in Großbritannien sowie an der Waseda-Universität in Japan. Das Projekt „Dopamin und Precision Weighting von sozialen Signalen“ wird vom Wissenschaftsfonds FWF mit rund 300.000 Euro gefördert. Es läuft im ESPRIT-Förderprogramm, das Forschende am Beginn ihrer wissenschaftlichen Karriere bei der Durchführung eines eigenständigen Forschungsprojekts unterstützt.

Publikationen

How dopamine shapes trust beliefs, in: Progress in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry 2025

Disruption of dopamine D2/D3 system function impairs the human ability to understand the mental states of other people, in: PLOS Biology 2024