Der Wellenverwandler

In jedem Smartphone steckt eine Unzahl an raffinierten Technologien. Viele davon benutzen elektromagnetische Wellen, die Millionen bis mehrere Milliarden Mal pro Sekunde hin und her schwingen. Sie erlauben es dem Gerät, mit Handymasten, dem Wifi und mit anderen Geräten zu kommunizieren.

Moderne Smartphones enthalten an die hundert Bauteile, welche diese Wellen filtern und manipulieren. Oftmals bestehen diese Filter aus Komponenten, die Wechselstrom in mechanische Wellen übersetzen, diese dann durch ihre mechanischen Eigenschaften filtern und dann wieder in Strom zurückübersetzen.

Claas Abert an der Universität Wien forscht im Rahmen des vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Projekts „Programmierbare integrierte magneto-phononische Schaltkreise“ zusammen mit einem internationalen Team aus Augsburg und Münster an diesen Filtern. Abert ist Senior Scientist an der Universität Wien und Teil der Forschungsplattform MMM – Mathematics-Magnetism-Materials.

Sein Ziel ist es, diese üblicherweise statischen Bauteile – die also nur einen bestimmten Frequenzbereich filtern können – programmierbar und damit vielseitiger zu machen. Dazu nutzt Abert die komplexen Interaktionen von mechanischen Wellen und den magnetischen Eigenschaften der Bauteile. Ein solcher programmierbarer Filter könnte dann voraussichtlich die Funktion von mehreren statischen Filtern übernehmen und damit Platz im Smartphone und Kosten bei der Produktion sparen.

Das Projekt

Der wachsende Bedarf an großen Datenspeichern und schnelleren Übertragungsraten in der drahtlosen Telekommunikation erhöht die Anforderungen an Hardware. Die Spin-Wave-Technologie, die in dem internationalen Forschungsprojekt entwickelt wird, bietet vielversprechende Lösungen.

Übersetzung zwischen elektrisch und akustisch

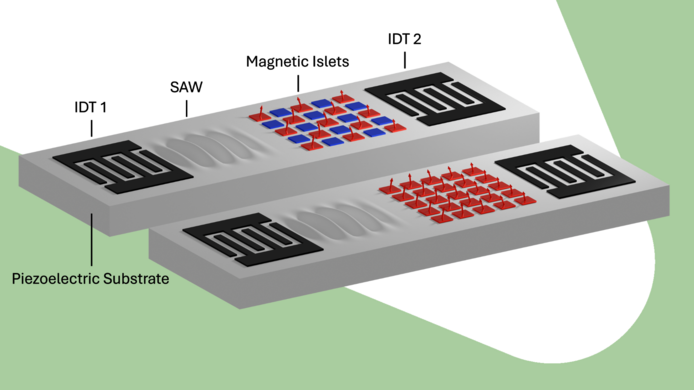

Um die Forschung von Abert und seinen Kolleg:innen zu verstehen, hilft es, einen Überblick über die Grundlagen dieser Frequenzfilter zu erhalten. Die Frequenzfilter in Smartphones sind nur wenige Millimeter groß und bestehen grundsätzlich aus drei Komponenten: zwei Interdigitaltransducern und dem Substratmaterial dazwischen.

Ein Interdigitaltransducer ist eine flache Struktur aus zwei ineinandergreifenden Kämmen aus leitendem Material, an die eine Wechselspannung angelegt wird. Die beiden Kämme berühren sich nicht, weshalb zwischen ihnen kein Strom fließt. Jedoch erzeugen sie ein elektrisches Feld, das mit dem Wechselstrom hin und her schwingt. Das Substratmaterial unter dem Interdigitaltransducer ist piezoelektrisch. Das bedeutet, dass es seine Form ändert, wenn es einem elektrischen Feld ausgesetzt wird.

Der Wechselstrom in den Kämmen des Interdigitaltransducers erzeugt also wechselnde elektrische Felder, die wiederum die Form des Substrats darunter mit der gleichen Frequenz ändern. Das erzeugt mechanische Wellen im Substratmaterial, die sich auf dessen Oberfläche ausbreiten. Das sind die akustischen Oberflächenwellen – „surface acoustic waves“, abgekürzt als „SAW“ –, mit denen die Forschenden arbeiten.

Die SAWs breiten sich auf der Substratoberfläche aus bis zu einem zweiten Interdigitaltransducer. Dort passiert die umgekehrte Interaktion wie anfangs. Das piezoelektrische Substrat erzeugt durch das Stauchen und Dehnen der Welle elektrische Felder, die von den Kämmen des Interdigitaltransducers aufgegriffen und dann in Strom umgewandelt werden.

Doch wozu braucht es diese Übersetzung von elektrischen in mechanische Wellen und wieder zurück? „Diese Filterbauteile sind üblicherweise so gestaltet, dass sie SAWs mit bestimmten Frequenzen durchlassen und andere abschwächen“, erklärt Abert. „Damit können Frequenzen sehr effektiv mit kleinen, günstigen und zuverlässigen Bauteilen gefiltert werden. Unser Ziel ist es nun, diese Bauteile programmierbar und damit vielseitiger zu machen.“

Mit dem richtigen Spin

„Wellen, also regelmäßige Änderungen bestimmter Eigenschaften, die sich über Raum und Zeit ausbreiten, gibt es überall“, so Abert. „Da gibt es zum Beispiel mechanische Wellen in der Luft oder in Festkörpern, elektromagnetische Wellen und sogar Spin-Wellen. Dieser Filter nutzt schon die ersten zwei Arten von Wellen und wir möchten nun die dritte auch mit einbeziehen.“

Der Spin ist eine quantenmechanische Eigenschaft einzelner Teilchen oder Atome. Er ist vergleichbar mit den Eigenschaften eines Teilchens, das um die eigene Achse rotiert, woher auch der Name rührt. Der Spin der Teilchen in einem Material ist auch für dessen magnetische Eigenschaften verantwortlich.

Die quantenmechanischen Eigenheiten von Spin führen zu komplexem Verhalten, wenn die Spins der einzelnen Atome miteinander interagieren. Wenn sich beispielsweise der Spin eines Teilchens ändert, führt das auch zu Änderungen des Spins in den benachbarten Atomen, was wiederum den Spin in deren Nachbarn ändert. Diese Änderung breitet sich wellenförmig durch das Material aus, wodurch eine Spin-Welle geformt wird.

„Das Besondere an Wellen ist, dass man ganz verschiedene Arten davon miteinander koppeln kann, wenn sie dieselbe Frequenz und Wellenlänge haben“, erklärt Abert. „Verschiedene Systeme, die ansonsten wenig miteinander interagieren würden – wie zum Beispiel Oberflächenwellen und Spin-Wellen – können so miteinander sprechen. Das ist der Trick hinter unserem Projekt.“

Programmierbarer Filter

Diesen Trick der Kopplung von mechanischen und Spin-Wellen umzusetzen, ist jedoch alles andere als einfach. „Wir müssen im Substratmaterial des Filters sehr viele kleine Regionen einbauen, in denen wir den Spin und damit deren magnetische Eigenschaften genau steuern können“, so Abert. Dabei müssen die einzelnen Regionen sehr nahe beieinander sein, damit sie effektiv interagieren können, ohne sich jedoch zu berühren. Abert ergänzt: „Hier geht es um Abstände im Bereich von Nanometern – also Millionstel von Millimetern.“

Durch die Kontrolle dieser Spin-Regionen im Substratmaterial können die Forschenden genau einstellen, wie sich die Spin-Wellen darin verhalten und mit welcher Frequenz sie bevorzugt schwingen möchten. Wenn sie diese nun genau so einstellen, dass Frequenz und Wellenlänge der Spin-Wellen den Eigenschaften der akustischen Oberflächenwellen im Substrat gleichen, passiert etwas Wundersames: Die Wellen, die sich auf der Oberfläche des Substrats bewegen, geben ihre Energie in die Spin-Wellen ab. Sie werden also schwächer und können damit den Interdigitaltransducer am anderen Ende des Substrats weniger zum Schwingen bringen, was wiederum weniger Strom darin erzeugt. Sie werden also herausgefiltert.

Ein Bauteil ersetzt mehrere Filter

Abert sagt: „Das Tolle daran ist nun, dass wir die Spin-Regionen kontrollieren können. Daher können wir dann auch die gefilterte Frequenz kontrollieren. Damit braucht es nicht mehr einen einzelnen fixen Filter für jede Frequenz, sondern ein einzelnes Bauteil kann verschiedene solcher Filter ersetzen.“

Doch von einer praktischen Anwendung ist diese Technologie noch einige Jahre entfernt. „Unter Leitung meiner Kollegen Michael Steinbauer und Peter Flauger haben wir erst kürzlich die Funktionsweise dieser programmierbaren Filter simuliert“, so Abert. „Unsere Kolleg:innen in Münster und Augsburg arbeiten nun daran, diese Ideen auch experimentell zu testen.“

Mit Blick auf zukünftige Anwendungsmöglichkeiten fügt der Mathematiker und Physiker hinzu: „Naheliegend ist die Anwendung in Smartphones und anderer Elektronik, die mit ähnlichen Frequenzen arbeitet und diese filtern muss. Man könnte das Ganze aber auch andersherum denken. Anstatt mechanische Wellen mittels Spin-Wellen zu filtern, könnte man mittels mechanischer Wellen neue Funktionen in magnetische Systeme, die auf Spin-Wellen basieren, einbringen. Doch das wäre ein anderes Forschungsprojekt.“

Zur Person

Claas Abert ist Senior Scientist an der Universität Wien und Teil der Forschungsplattform MMM – Mathematics-Magnetism-Materials. Er promovierte zu diskreten mathematischen Konzepten für mikromagnetische Simulationen an der Universität Hamburg, hält eine Habilitation in Physik an der Universität Wien und ist Autor und Hauptentwickler verschiedener Programme für mikromagnetische Simulationen, darunter die Finite-Elemente-Software magnum.fe. Seine Forschungsarbeiten reichen von numerischen Algorithmen bis hin zur Anwendung dieser Methoden auf magnetische und spintronische Systeme wie magnetoresistive Sensoren und Spin-Torque-MRAM. Abert hat verschiedene Vorlesungen über Computational Physics gehalten und unterrichtet derzeit Mikromagnetik und Spintronik an der Universität Wien.

Publikationen (Auswahl)

Magnetically Programmable Surfache Acoustic Wave Filters: Device Concept and Predictive Modeling, arXiv 2025

Micromagnetic simulation and optimization of spin-wave transducers | Scientific Reports, 2025

Inverse-design topology optimization of magnonic devices using level-set method | npj Spintronics, 2025