Wie misst man, wie nachhaltig die heimische Landwirtschaft ist?

Was ist nachhaltige Landwirtschaft? Es ist gar nicht so einfach, diese Frage zu beantworten. Denn Nachhaltigkeit ist vielschichtig, landwirtschaftliche Produktionssysteme und Handel sind regional divers und global vernetzt. Christian Folberth hat es dennoch versucht. Der Umweltwissenschaftler forscht am Internationalen Institut für Angewandte Systemanalyse (IIASA). Im Projekt „Indikatorenmatrix für landwirtschaftliche Nachhaltigkeit“ ging er mit internationalen Kolleg:innen von 2021 bis 2023 den Fragen nach: Was macht landwirtschaftliche Nachhaltigkeit in einzelnen Ländern aus? Und: Wie kann man das messen? Gefördert wird das Projekt durch das Belmont Forum – einen Zusammenschluss internationaler Forschungsinstitutionen, dem auch der Wissenschaftsfonds FWF angehört.

Von Indien in die USA: ein internationales Konzept

In dem Forschungsprojekt arbeiteten Institutionen (Universitäten, NGOs und Privatwirtschaft) aus Österreich, Brasilien, Marokko, der Türkei, den USA und Südafrika unter der Leitung einer Wissenschaftlerin der University of Maryland zusammen. Neben dem IIASA war auch das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) mit dem Ökonomen Franz Sinabell beteiligt.

Als übergeordnetes Konzept griffen die Wissenschaftler:innen auf die Sustainable Agricultural Matrix (SAM) zurück, die der indische Agrarwissenschaftler Monkombu Swaminathan entwickelt hatte. „Swaminathan definierte drei Dimensionen: Umwelt, Wirtschaft und Soziales. Er meinte, dass man sie alle gleichzeitig berücksichtigen muss und sich auch deren Zusammenwirken ansehen sollte“, erklärt Christian Folberth.

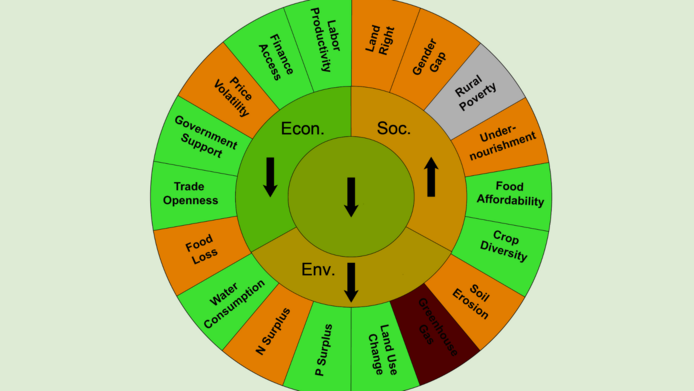

In einem Vorläuferprojekt identifizierte eine Gruppe internationaler Forschungsteams für jede der drei Dimensionen sechs landwirtschaftliche Nachhaltigkeitsindikatoren. Sie basieren auf Daten der Vereinten Nationen (UN) oder anderer internationaler Datenbanken und lassen sich über längere Zeiträume in mindestens 120 Ländern messen. So lässt sich das Zusammenwirken der einzelnen Indikatoren feststellen.

Was macht landwirtschaftliche Nachhaltigkeit aus? Und wie kann man das messen? Internationale Forscherteams erarbeiteten gemeinsam mit Personen aus der Praxis einen „Indikatorenmatrix für landwirtschaftliche Nachhaltigkeit“ (2021–2023).

Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft auf einen Blick

„Ein Indikator der Umweltdimension ist beispielsweise der Überschuss von Stickstoffdünger. Das landwirtschaftliche Bruttoinlandsprodukt pro Person ist ein Wirtschaftsindikator und der Zugang zu Landrechten ein sozialer Indikator“, erklärt Christian Folberth.

Diese überarbeitete Matrix lässt sich als Kreis mit zwei darum liegenden Ringen darstellen. Die 18 Indikatoren liegen auf dem äußeren Ring und sind – je nachdem, ob und/oder wie weit vorgegebene Grenzwerte überschritten werden – grün, gelb oder rot eingefärbt. Im inneren Ring liegen die drei Dimensionen, die je nach den Werten der dazugehörigen Indikatoren eingefärbt sind. Der Kreis im Ring zeigt farblich die Gesamtheit der landwirtschaftlichen Nachhaltigkeit. So veranschaulicht die Matrix, wie Länder in welchen Bereichen abschneiden. Doch sie hat auch Schwächen.

Von der Forschung in die Praxis

„Landwirtschaftliche Nachhaltigkeitsindikatoren wie SAM werden meist von internationalen Organisationen oder im akademischen Bereich entwickelt“, erklärt Folberth. Er und seine Kolleg:innen wollten herausfinden, ob die Matrix auch in den jeweiligen Ländern funktioniert. „Dafür arbeiteten wir mit einem Bottom-up-Ansatz und holten uns die Einschätzungen von Expertinnen und Experten aus der Praxis ein“, so Folberth.

Die Wissenschaftler:innen brachten Vertreter:innen von 14 landwirtschaftlichen Stakeholdern zu zwei Workshops zusammen. Die Teilnehmenden waren (Nebenerwerbs-)Landwirt:innen, Vertreter:innen aus dem Privatsektor, von NGOs, Behörden, der Landwirtschaftskammer oder Ausbildungsinstitutionen. Sie halfen, die 18 Indikatoren auf ihre Praxistauglichkeit in Österreich abzuklopfen.

„Es war spannend zu sehen, wie unser Top-down-Ansatz die Realität der Landwirtschaft vor Ort trifft. Wir haben kritisches und damit umso relevanteres Feedback bekommen“, resümiert Christian Folberth. Der Wissenschaftler war begeistert von der Expertise der Stakeholder.

Nachbesserungsbedarf

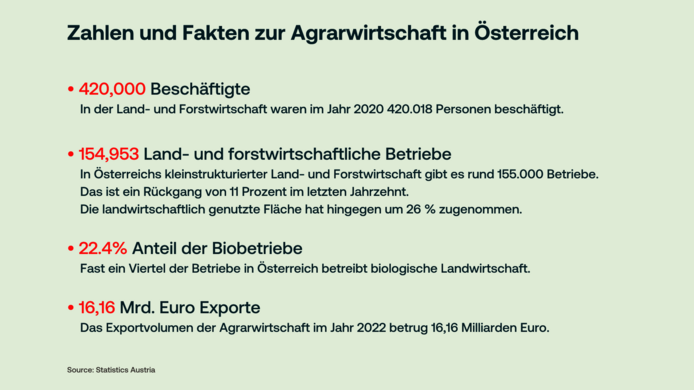

Unter anderem kritisierten die Expert:innen aus der Praxis sogenannte gesamtaggregierte Zahlen, beispielsweise für die Arbeitsproduktivität. „Sie wird quantifiziert, indem man das landwirtschaftliche Bruttoinlandsprodukt durch die Anzahl an Personen teilt, die in der Landwirtschaft arbeiten“, erklärt Folberth. Dieser Wert zeigt allerdings nicht, wo die Menschen produktiver werden oder ob weniger Menschen in der Landwirtschaft arbeiten, wie es in Österreich der Fall ist. Die Wissenschaftler:innen lernten folglich von den Stakeholdern, welche Indikatoren oder Daten aussagekräftig für landwirtschaftliche Nachhaltigkeit in den jeweiligen Ländern sind.

In vielen tropischen Ländern sagt etwa die Entwaldungsrate viel über landwirtschaftliche Nachhaltigkeit hinsichtlich der Biodiversität aus. „In Europa hingegen ist die Biodiversität vor Ort ein viel wichtigerer Indikator“, erklärt Christian Folberth.

Auch die Grenzwerte, die für die Indikatoren angenommen werden, müssten an die Länder angepasst werden. Für den Indikator Stickstoffüberschuss liegt dieser bei 50 Kilogramm pro Hektar – viel zu hoch, um laut einem EU-Reglement in Ländern der Europäischen Union vertretbar zu sein.

Regionale Zuschnitte

Aus der Zusammenarbeit mit den Stakeholdern haben die Wissenschaftler:innen mehr als 30 Vorschläge für passende lokale Indikatoren gesammelt. Ein Beispiel: In Österreich sagt die Anzahl der Höfe, die an Nachfolger:innen übergeben werden können, viel über soziale Nachhaltigkeit aus. Diese Vorschläge glichen die Wissenschaftler:innen mit der Datenlage ab. Denn um international vergleichbar zu sein, braucht es globale Daten und lange Zeitreihen.

Ein Jahr nach dem ersten Workshop führten die Forschenden erneut mehrstündige Gespräche mit den Praxis-Vertreter:innen. „Wir wollten erheben, ob das, was wir wissenschaftlich aus dem ersten Workshop erarbeitet hatten, auch seine Legitimität hat“, erklärt Folberth.

Bleibt die Frage: Welche konkreten Vorteile haben die regionalen Adaptierungen? Eine lokal angepasste landwirtschaftliche Nachhaltigkeitsmatrix macht Zusammenhänge sichtbar. „So lassen sich etwa schon heute Szenarien modellieren, wie sich Umweltindikatoren ändern, wenn es ökonomische Änderungen gibt und umgekehrt“, sagt Folberth. Die Matrix kann so als Tool für politische Entscheidungsträger:innen dienen.

Wie geht es weiter?

Aktuell publizieren die Wissenschaftler:innen ihre Ergebnisse. „Wir hoffen, auf dieser Forschung aufbauen zu können“, betont Folberth. So wäre es denkbar, die Matrix regional anzupassen. Um den Ring mit den 18 globalen Indikatoren könnte man einen weiteren mit regionalen Indikatoren legen. Passende Datenreihen dazu gibt es – etwa über den Faktor zur Umwandlung landwirtschaftlicher Flächen in andere Nutzungsarten.

Es gibt also noch einiges weiterzuentwickeln. Dennoch war das Feedback der Stakeholder positiv, sagt Projektleiter Folberth: „Viele haben wertgeschätzt, dass jemand ein international vergleichbares Indikatorensystem entwickelt hat und das nun an die Anforderungen in der Praxis anpassen möchte.“ Die Zusammenarbeit aus Forschenden und Praktiker:innen hat also Früchte getragen – und zwar auf beiden Seiten.

Zur Person

Christian Folberth ist Senior Research Scholar in der Forschungsgruppe für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Ökosystemdienstleistungen am Internationalen Institut für Angewandte Systemanalyse (IIASA). Er studierte Gartenbauwissenschaften sowie Umweltplanung und Ingenieurökologie an der Technischen Universität München und promovierte im Jahr 2014 am Fachbereich Umweltsystemwissenschaften der ETH Zürich. Das internationale Projekt „Indikatorenmatrix für landwirtschaftliche Nachhaltigkeit“ (2021–2023) wurde vom Wissenschaftsfonds FWF mit rund 71.000 Euro kofinanziert.

Publikationen

Folberth C., Wood S.A., Wironen M. et al.: Exploring the potential for nitrogen fertilizer use mitigation with bundles of management interventions, in: Environmental Research Letters 19, 2024

Folberth C., Sinabell F., Schinko T., & Hanger-Kopp S.: Co-evaluating and -designing a Sustainable Agriculture Matrix for Austria in an international context, in: EGU General Assembly 2022

Zhang X., Yao G., Vishwakarma S. et al.: Quantitative assessment of agricultural sustainability reveals divergent priorities among nations, in: One Earth 4, 2021