Wie erzeugen wir mehr Antibiotika?

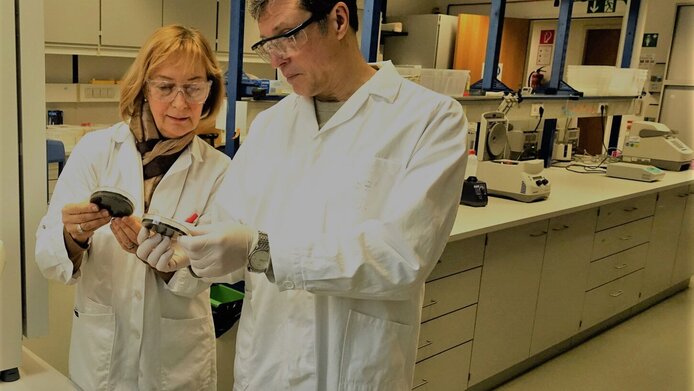

In den Spitälern ringt man mit antibiotikaresistenten Infektionen, weshalb neue Antibiotika dringend gebraucht werden. Dieser Umstand beschäftigt auch Sergey Zotchev von der Universität Wien. Er leitet ein Labor für Pharmazeutische Biotechnologie am Department für Pharmazeutische Wissenschaften. Dort werden noch unentdeckte Wirkstoffe aus der Natur erforscht. Daneben beschäftigen den Molekulargenetiker pragmatische Fragen: „Wie stellen wir die Substanzen in ausreichenden Mengen her?“ Denn natürlicherweise produzieren Organismen gerade genug, um ihren eigenen Bedarf zu decken. Die geringe Ausbeute bereitet nicht nur der industriellen Herstellung Probleme. Sie verhindert auch, dass bislang unbekannte Antibiotika gefunden werden. Im Projekt „StrepStress“ konnte Zotchevs Gruppe nun drei Gene identifizieren, die die Entdeckung und Herstellung von Antibiotika revolutionieren könnten. Dazu ahmten die Forschenden schädigende Umwelteinflüsse via Gentechnik nach und züchteten so hochproduktive Bakterien.

Schwierigkeiten bei der Herstellung

Ursprünglich meint der Begriff „Antibiotika“ schlicht Substanzen, die einen Organismus an seinem Wachstum hindern oder ihn abtöten (griechisch: anti = gegen, bios = Leben). Produziert werden sie von Pilzen – wie beim bekannten Beispiel Penicillin –, aber auch von Bakterien und Pflanzen. Das macht sich die Pharmazie zunutze.

Allerdings gibt es bei dem Unterfangen gewisse Einschränkungen. „Natürlicherweise stellen Bakterien nur einige Milligramm Antibiotikum pro Liter Zellkultur her. Das ist deutlich zu wenig für die industrielle Produktion, da braucht es mehrere Gramm pro Liter“, so Zotchev. Noch schwieriger sei es in einem Labor, wo sich die natürlichen Verhältnisse nicht vollständig nachstellen lassen. Antibiotika dienen ihren Herstellern üblicherweise zum Schutz vor Konkurrenten oder zur Kommunikation mit benachbarten Organismen. Im Labor fehlen äußere Einflüsse – dementsprechend gering ist die Ausbeute.

Ein zweites Problem ist der Zeitaufwand beim Züchten hochproduktiver Bakterien. Früher brauchte es dafür reihenweise Selektionsschritte. Zotchevs Projekt soll eine Abkürzung bieten. „Wenn wir von Beginn an spezifische Gene identifizieren und mutieren, dann dauert das Züchten bloß einen Monat.“

Dazu untersuchten die Forschenden das Bakterium Streptomyces venezuelae. Neben anderen Wirkstoffen stellt diese Art das Antibiotikum Chloramphenicol her. Und das Bakterium hat eine Besonderheit. Wenn S. venezuelae dem Alkohol Ethanol ausgesetzt wird, dann fährt es seine Antibiotikaproduktion drastisch hoch. Bekannt ist dieser Umstand seit 1994. Doch bislang wusste man nicht, wie der Mechanismus funktioniert. Zotchevs Team gelang es nun, die beteiligten Schlüsselgene zu identifizieren.

Da waren’s nur noch drei

„Für den ersten Schritt unserer Experimente arbeiteten wir mit der Forschungsgruppe von Thomas Rattei zusammen“, erzählt Zotchev. Diese ist ebenfalls an der Universität Wien tätig und spezialisiert sich darauf, biologische Systeme computergestützt zu analysieren. „Gemeinsam untersuchten wir, wie sich Ethanol auf genetischer Ebene auswirkt.“ Wie in allen Zellen werden bei S. venezuelae einzelne Gene je nach Anforderung hinauf- oder herunterreguliert. Durch diese Feinjustierung kann das Bakterium situationsangepasst reagieren. Etwa, wenn es einem Stressreiz wie Ethanol ausgesetzt wird. „Wir waren selbst überrascht, als wir sahen, dass 1246 Gene durch den Umweltreiz beeinflusst wurden“, berichtet Zotchev. „Das macht 18 Prozent aller Gene aus, die für S. venezuelae beschrieben sind.“

In einem zweiten Schritt musste Zotchevs Team all die von Ethanol beeinflussten Gene mit den Stoffwechselprodukten abgleichen, die das Bakterium unter diesen Bedingungen produziert. Dazu kollaborierten sie mit Martin Zehl vom Zentrum für Massenspektrometrie, ebenfalls an der Universität Wien. Massenspektrometrie erlaubt es, die Mengen von Stoffwechselprodukten – unter anderem von Antibiotika – zu bestimmen. Die Forschenden kombinierten diese Technik mit ihrem vorigen Datensatz auf genetischer Ebene. So konnten sie feststellen, welche Änderungen in der Antibiotikaproduktion mit welchen Genregulierungen einhergingen. Am Ende blieben von den 1246 Genen, die die Ethanolzugabe betroffen hatte, nur drei übrig. Der Mechanismus war geknackt.

Sigma-Faktoren treten auf die Bremse

„Anhand der drei Gene werden spezialisierte Sigma-Faktoren hergestellt“, erklärt Zotchev. „Ihre Funktion ist es, Umweltreize wahrzunehmen und Gene an- oder auszuschalten.“ Es stellte sich heraus, dass im Falle der Antibiotika eben diese Sigma-Faktoren wie eine angezogene Handbremse wirken. „Offenbar überwachen sie die Verwendung von Genen, die die Antibiotikaproduktion hemmen. Sobald das Bakterium einen bestimmten Umweltreiz wahrnimmt, wird das von der Membran ins Zellinnere kommuniziert“, erläutert Zotchev. Das reguliert die Sigma-Faktoren herunter, wodurch wiederum die Repressor-Gene ausgeschalten werden. Die Bremse löst sich. Der Syntheseapparat rattert los und das Bakterium verwandelt sich in eine wahre Antibiotikafabrik.

Zurück im Labor lässt sich die Bremse dauerhaft lösen, indem man die Gene der drei Sigma-Faktoren künstlich entfernt. Das funktioniert mittels Gentechnik, durch die sich Gene spezifisch mutieren lassen. Diese Methode nutzten die Forschenden, um ihre Ergebnisse zu überprüfen. Sie entfernten die identifizierten Gene eines nach dem anderen und konnten beobachten, wie die Antibiotikaproduktion hochschnellte. „Das waren beeindruckende Ergebnisse“, berichtet Zotchev. „Für Chloramphenicol erhöhte sich die Produktion bei einem der Sigma-Faktoren um das bis zu 1700-Fache.“

Ein konservierter Mechanismus?

Zotchevs Team will sich nun der Frage widmen, ob der Effekt auch in anderen Bakterienarten evolutionär erhalten ist. „Wir wollen bestätigen, dass wir keine einzigartigen Gene für diese eine Bakterienspezies gefunden haben, sondern einen generellen Mechanismus.“ Wirken diese Typen von Sigma-Faktoren auch in anderen Bakterien regulierend, dann lässt sich der Effekt industriell wie auch für wissenschaftliche Entdeckungen nutzen. Bakterielle Substanzen könnten in beträchtlichen Mengen kostengünstig hergestellt werden. Das betrifft nicht nur herkömmliche Antibiotika, die bereits in Verwendung sind. Die Methode könnte auch die Entdeckung neuer Antibiotika befördern, deren Produktion unter natürlichen Bedingungen gehemmt wird. Letztlich ließen sich damit auch gänzlich andere bioaktive natürliche Wirkstoffe aus Bakterien identifizieren. Das könnte den Weg für die Entwicklung neuartiger Medikamente gegen Krebs und andere Krankheiten bereiten. Alles mithilfe der fleißigen Einzeller.

Zur Person

Sergey Zotchev studierte Molekulargenetik in Moskau und arbeitet als Professor für pharmazeutische Biotechnologie an der Universität Wien. Bevor er 2015 nach Wien wechselte, lehrte er an der Technisch-Naturwissenschaftlichen Universität Norwegens. Das von 2018 bis 2022 laufende Projekt „Stressinduzierte Antibiotikaproduktion in Bakterien“, kurz „StrepStress“, wurde vom Wissenschaftsfonds FWF mit 327.046 Euro gefördert.

Publikation

Sekurova O. N., Zehl M., Predl M., Hunyadi P., Rattei T., Zotchev S. B.: Targeted Metabolomics and High-Throughput RNA Sequencing-Based Transcriptomics Reveal Massive Changes in the Streptomyces venezuelae NRRL B-65442 Metabolism Caused by Ethanol Shock, in: Microbiology Spectrum 10(6), Dez. 2022