Spurensicherung in den Resten der Feste

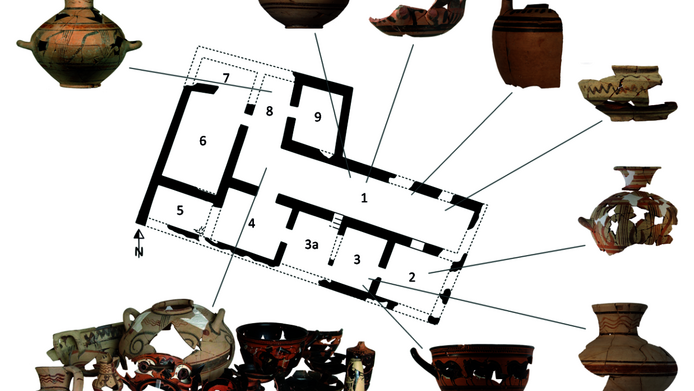

Globalisierung, Disruption durch neue Technologien und VIP-Zonen gab es schon in der Antike. Das zeigt sich bei Grabungen auf dem Monte Iato, einem Hochplateau in West-Sizilien. Seit 2010 arbeitet ein Team des Instituts für Archäologien der Universität Innsbruck, unterstützt vom Wissenschaftsfonds FWF, im zentralen Kultbezirk der antiken Siedlung. Im Fokus des Projekts „Zwischen Aphrodite-Tempel und spätarchaischem Haus III“ stehen Feste, Rituale, lokale Machtverhältnisse und wie diese sich verändert haben. „Ab 525 vor Christus standen die Einheimischen in regem Austausch mit griechischen und phönizischen Siedlerinnen und Siedlern an der Küste. Das lässt sich anhand von Technologie-, Kultur-, und Konsumspuren festmachen“, beschreibt Erich Kistler im Gespräch mit scilog. Bereits freigelegt wurden ein griechisch geprägter Aphrodite-Tempel, ein Festplatz und ein Banketthaus mit exquisitem Wohnbereich. Neben den baulichen Strukturen sprechen vor allem die Reste von Festen zu den Archäologinnen und Archäologen. Was ausgeschenkt wurde, wo, worin, welche Teile eines Opfertiers gegessen, geopfert oder weggeworfen wurden, sind alles Indizien für soziale und machtpolitische Interaktionen.

Konsumspuren als Indizien

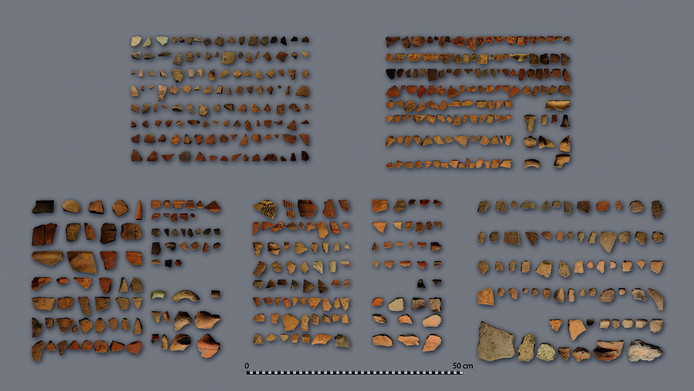

Ausgangspunkt der aktuellen Forschung ist ein verblüffender Fund: Mitten in der Blütezeit des Kontakts täuschen Reste von Kulthandlungen eine starke einheimische Tradition und die Abschottung von umgebenden Einflüssen vor. So wurden vermeintlich althergebrachte Gefäße gefunden, die jedoch eindeutig mit importierten Technologien erzeugt wurden. Die chemische Auswertung von organischen Rückständen ergab zudem, dass aus alten oder auf alt gemachten Gefäßen nicht nur das traditionelle Bier, sondern auch teurer, importierter Wein konsumiert wurde. In den baulichen Strukturen spiegelt sich gleichzeitig wider, dass ein paritätisches Führungssystem, vermutliche eine Art Ältestenrat, durch eine kleine Elite abgelöst wurde. Mangels schriftlicher Quellen, die Auskunft über handelnde Personen geben, sprechen Lage und Beschaffenheit von Scherben, Steingeräten, Knochen, Pollen etc. zu den Forscherinnen und Forschern. Sie geben im Vergleich mit Funden aus anderen Zeiten und von anderen Fundplätzen Aufschluss über mögliche Konsum- und Handlungsmuster, hinter denen örtlich vorherrschende Wertorientierungen sichtbar werden: „Was bei Ritualen geschah, wer dabei war und wer von der Nähe zu führenden Personen profitierte, also ein VIP war, unterlag strengen Regeln. Diese wurden stets gemacht von Menschen, die das Sagen haben.“

Von der Verwurzelung zum Führungsanspruch

Der Mittelmeerraum der Antike war ein „vorglobaler Megaraum“, betont der Projektleiter. Was an einem Ort als lokaltypisch galt, war also auch damals schon in Reaktion auf das Globale immer wieder neu ausgehandelt worden. Erich Kistler zieht plastische Vergleiche zur Gegenwart: „Stellen Sie sich vor, die Griechen hätten das Internet gebracht und einige Einheimische hätten sich durch Tauschhandel und Gefälligkeiten den Zugang zu dieser neuen Technologie gesichert. Was bedeutet dieses Know-how für ihren Status in der Gesellschaft? Bisherige Befunde zeigen an: Neue Machtaspiranten und Modernisierungsbetreiber lösen traditionelle Autoritäten und herkömmliche Lebensweisen ab.“ Daher hält der Archäologe die paradoxe Pseudogeschichtlichkeit von aufkommenden Kulten, die auf einheimisch machen, nicht für Zufall. Der Versuch, eine tiefe regionale Verwurzelung vorzutäuschen, um Vertrauen zu gewinnen und einen neuen Führungsanspruch aufzubauen, war wohl schon auf dem Monte Iato üblich. Noch im heutigen Europa besuchen ja rechtspopulistische Politikerinnen und Politiker in Tracht folkloristische Anlässe, in denen wochenends scheinbar altes Brauchtum neu belebt wird.

Multidisziplinäre Spurensicherung

Um mögliche Verhaltens- und Konsummuster sowie dahinter verborgene Werte- und Gesellschaftssysteme besser zu ergründen und eine breite Datenbasis für Vergleiche zu bekommen, setzt das Team im aktuellen Projekt auf Spurensicherung am „Tatort Monte Iato“: „Wir lassen spezialisierte Fachleute nicht außen vor, sondern lernen von ihnen, zum Beispiel, wo wir genau suchen müssen, um verwertbare Knochen und botanische Rückstände zu finden. Die vielstimmige Diskussion unter Spezialistinnen und Spezialisten fördert noch stichhaltigere Erklärungen und verfeinert die Grabungsstrategie.“ Außerdem wird noch mehr experimentiert (etwa an der Töpferscheibe) und alte Funde werden im Depot unter revidierten Gesichtspunkten neu befragt. Fachleute für materielle Kulturanthropologie und Garbologie (die archäologische Analyse von Müll) sollen noch stärker eingebunden werden. Da beim Ausgraben immer die jüngeren vor den älteren Zeithorizonten freigelegt werden, weiß Projektleiter Erich Kistler schon, dass die Herrschaft der VIP nur etwa 50 Jahre andauerte und die modernen Architekturen rituell zerstört wurden. 300 vor Christus kam es erneut zu einer Phase (vor)globaler Verflechtung mit mehr Beständigkeit: Sie endete erst wieder in der Mitte des 1. Jahrhunderts nach Christus.

Zur Person Erich Kistler hat sich an der Universität Zürich habilitiert und war von 2008 bis 2010 Professor für Klassische Archäologie an der Universität Bochum. Seit 2010 ist er an der Universität Innsbruck Professor am Institut für Achäologien. Zusammen mit einem internationalen Team erforscht er auf dem Monte Iato das Zusammenspiel von Konsum, Religion und Machtbildung. Weitere Schwerpunkte sind die Entstehung des frühen Griechenlands sowie visuelle Kommunikationsstrategien zur Begründung und Tradierung von Gruppenidentitäten in der griechischen und römischen Antike.

Projektwebseite: https://www.uibk.ac.at/projects/monte-iato/

Publikationen