Sind antibiotikaresistente Bakterien in der Donau ein Problem?

Die Bedeutung von Antibiotika ist kaum zu überschätzen. Die Medikamente, die bakterielle Krankheitserreger im Körper zuverlässig abtöten, gehören zu den Grundlagen moderner Gesellschaften. Doch die Menschen gehen verschwenderisch mit dieser Errungenschaft um. Ihr übermäßiger Einsatz bei Mensch und Tier – die Landwirtschaft gehört zu den größten Antibiotika-Verbrauchern – führt zur Entwicklung von Resistenzen. Die Mikroorganismen passen sich an, die Wirkung der Medikamente versagt. Forschende schätzen, dass 30.000 Todesfälle jährlich in der EU und 1,5 Millionen weltweit auf Antibiotikaresistenzen zurückzuführen sind.

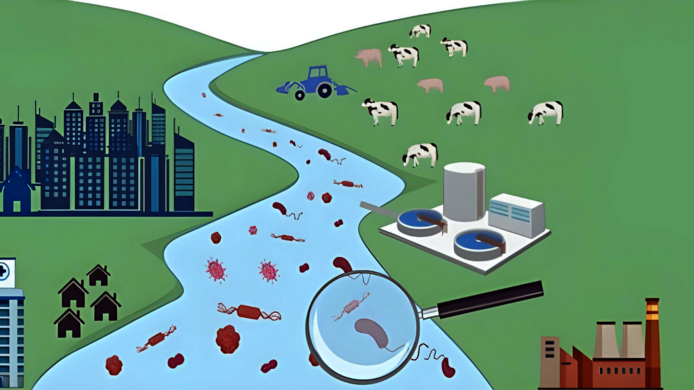

Durch Abwässer gelangen sowohl Antibiotika als auch resistente Bakterien in die Natur. Die Keime könnten sich in Gewässern anreichern und über Trinkwassergewinnung, Bewässerung oder einfache Badeausflüge wiederum Menschen oder Tiere infizieren, so eine Befürchtung. Alexander Kirschner von der Medizinischen Universität Wien hat mit seinem Team untersucht, wie groß die Gefahr tatsächlich ist. Im Projekt „Fäkale Ausbreitungswege von Antibiotikaresistenzen in Flüssen“, das vom Wissenschaftsfonds FWF unterstützt wird, hat der Mikrobiologe gemeinsam mit Andreas Farnleitner von der TU Wien und KL Krems und Gernot Zarfel von der Medizinischen Universität Graz den gesamten Flusslauf der Donau samt ihrer größten Zubringer systematisch auf das Vorkommen von resistenten Bakterien und Resistenzgenen untersucht. Das Ziel: Ausmaß und Ursachen dieser Art der Verschmutzung besser bestimmen zu können.

Mit den zunehmenden Nachweisen von Resistenzen in der Umwelt und dem dünner werdenden Bestand an wirksamen Reserveantibiotika ist der Wettlauf mit den äußerst anpassungsfähigen bakteriellen Krankheitserregern weltweit in eine entscheidende Phase getreten.

Mehr zum Projekt

Positive Auswirkungen durch EU-Maßnahmen

„Basis der Untersuchung ist der sogenannte Joint Danube Survey, bei dem seit 2001 im Abstand von sechs Jahren chemische und biologische Daten zur Wasserqualität erhoben werden“, erklärt Kirschner. Aus der Zeitreihe lassen sich unter anderem die positiven Folgen der europäischen Integration herauslesen: „In Rumänien, Bulgarien, der Slowakei und vor allem in Ungarn hat sich die Situation der fäkalen Verschmutzung der Donau durch den Ausbau von Kläranlagen und Abwasserinfrastruktur in den vergangenen Jahren stark verbessert. In Serbien, wo es weiterhin keine strengen Vorgaben zum Gewässerschutz gibt, liegt die Lage dagegen nach wie vor im Argen“, schildert der Wissenschaftler.

Im Zuge der Untersuchung von 2019 wurde nun der gesamte, 2.300 Kilometer zählende schiffbare Flusslauf der Donau erstmals auch auf antibiotikaresistente Bakterien und Antibiotikaresistenzgene untersucht. Die Genfragmente, die für eine Resistenz verantwortlich sind, sind deshalb interessant, weil sie mittels eines „horizontalen Gentransfers“ auch zwischen Bakterien weitergegeben werden.

Zigtausende Tests

Kirschner und Kolleg:innen haben ein Konzept entwickelt, das mithilfe von Bakterienkulturen und der PCR-Methode das Vorhandensein resistenter Bakterien der Art Escherichia coli, der Gattungen Klebsiella und Pseudomonas sowie von Resistenzgenen in der Donau quantitativ bestimmt. An 36 Stellen im Verlauf der Donau, jeweils am linken und am rechten Ufer sowie mittig, wurden Proben genommen. Von jeder Probe wurden etwa 50 E.-coli-Stämme herangezüchtet und die Wirksamkeit von mehreren Antibiotika an ihnen getestet, um einfache, zweifache oder multiple Resistenzen zu erkennen. Das spätestens seit der Covid-Pandemie bekannte PCR-Verfahren, das durch eine Vervielfältigung von Genabschnitten ihr Vorhandensein in der Probe quantitativ genau bestimmen lässt, ergänzte den Datensatz. „Insgesamt wurden tausende Kulturen angelegt und zigtausende standardisierte Tests durchgeführt – ein Riesenaufwand“, resümiert Kirschner.

Die Ergebnisse zeigen etwa, dass die Belastung mit den Resistenzgenen Hand in Hand mit der Fäkalbelastung geht. „Bei Normal- und Niedrigwasser steht das Vorhandensein menschlicher Fäkalien in einem hochsignifikanten Zusammenhang mit der Belastung an Resistenzgenen. Bei Hochwasser, wenn etwa mit Mist gedüngte Felder überschwemmt werden, werden auch tierische Quellen relevant“, erklärt der Mikrobiologe. „Dass bei Bakterien in der Natur hingegen Resistenzen entstehen, weil sie auf Antibiotika treffen, spielt in Ländern mit gut ausgebauter Abwasserinfrastruktur eher eine untergeordnete Rolle.“ Insgesamt hängt die Belastung stark von den Krankenhäusern im Einzugsgebiet, dem Einsatz der Antibiotika in der Bevölkerung und Landwirtschaft, der Größe der zwischengeschalteten Kläranlagen und dem Verdünnungsfaktor durch die vorhandenen Wassermengen ab.

Besondere Aufmerksamkeit widmeten die Forschenden sogenannten Biofilmen, also jenen schleimigen Schichten aus Algen, Pilzen und Mikroorganismen, die etwa Steine oder Äste unter Wasser überwuchern. „Die Hypothese war, dass sich resistente Bakterien an diesen permanenten Strukturen anreichern könnten“, sagt Kirschner. „Das Ergebnis war, dass die Belastung hier extrem heterogen sein kann: In manchen Biofilmen findet man weniger Resistenzen als im Wasser, an anderen sind sie vermehrt vertreten.“

Ausreißer in Budapest

Insgesamt fiel die Belastung der Donau in Österreich eher moderat aus – wie in allen Ländern mit hohen Hygienestandards. Besorgniserregende Werte seien analog zur Fäkalbelastung und dem generellen Verschmutzungsgrad des Flusses lediglich donauabwärts gemessen worden, wo EU-Richtlinien nicht vorhanden sind oder noch nicht greifen. Ein erstaunlicher Ausreißer in den Daten zeigte sich dabei in Budapest: Aus unbekannten Gründen war hier die Belastung punktuell in einer Probe so hoch, dass selbst die Werte aus dem Nicht-EU-Land Serbien weit übertroffen wurden, hebt Kirschner hervor.

Die vergleichsweise gute Situation in Österreich bedeutet aber nicht, dass man das Thema hierzulande vernachlässigen darf: „Finden kann man die resistenten Keime auch in der Donau in Österreich. Die Frage ist, wie sich die Werte in langfristige Trends einordnen“, sagt Kirschner, der ein regelmäßiges mikrobiologisches Monitoring anstrebt, um die Gefahrenabschätzung immer wieder zu aktualisieren. Denn mit den zunehmenden Nachweisen von Resistenzen in der Umwelt und dem dünner werdenden Bestand an jedenfalls wirksamen Reserveantibiotika ist der Wettlauf mit den äußerst anpassungsfähigen bakteriellen Krankheitserregern weltweit in eine entscheidende Phase getreten.

Zur Person

Alexander Kirschner leitet die Forschungsgruppe Wassermikrobiologie am Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie der Medizinischen Universität Wien. Gleichzeitig ist er am Department für Wasserqualität und Gesundheit der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften in Krems und für das Interuniversitäre Kooperationszentrum für Wasser und Gesundheit (ICC, www.waterandhealth.at) tätig. Das Projekt „Fäkale Ausbreitungswege von Antibiotikaresistenzen in Flüssen“ (2019–2024) wurde vom Wissenschaftsfonds FWF mit 406.000 Euro gefördert.

Publikationen

Schachner-Groehs I., Koller M., Leopold M. et al.: Linking antibiotic resistance gene patterns with advanced faecal pollution assessment and environmental key parameters along 2300 km of the Danube River, in: Water Research 252, 2024

Kirschner A.K.T, Schachner-Groehs I., Kavka G. et al.: Long-term impact of basin-wide wastewater management on faecal pollution levels along the entire Danube River, in: Environmental Science and Pollution Research 31, 2024

Skof A., Koller M., Baumert R. et al.: Comparison of the Antibiotic Resistance of Escherichia coli Populations from Water and Biofilm in River Environments, in: Pathogens 13, 2024