Die Alpen zwischen Verödung und Gentrifizierung

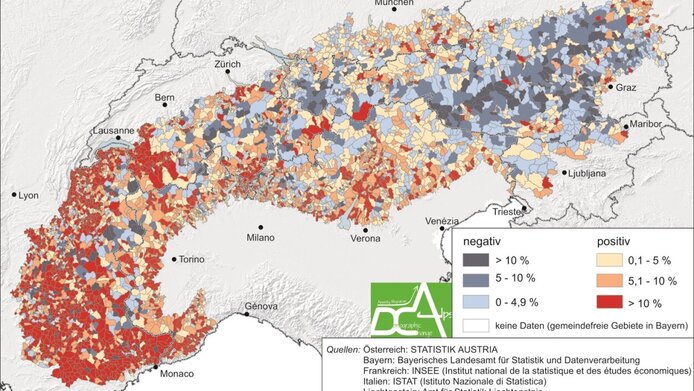

Ein wachsender Anteil der Weltbevölkerung – schon mehr als die Hälfte – lebt heute in Städten. Im Vergleich dazu überaltern ländliche Gebiete und Bergdörfer, und ehemals gepflegte Kulturlandschaften wachsen zu. Ein Team um Ernst Steinicke vom Institut für Geographie der Universität Innsbruck registriert jedoch seit einigen Jahren einen kleinen, aber feinen siedlungsgeografischen Gegentrend. Erstmals fiel dem Projektleiter die „Amenity Migration“ in der kalifornischen Sierra Nevada (USA) ins Auge. Als „Amenity Migrants“ werden Zuzügler bezeichnet, die aufgrund von Annehmlichkeiten wie Sicherheit, Abgeschiedenheit und landschaftlichem Reiz einen zweiten Wohnsitz außerhalb der Stadt kaufen. Die alpine Wanderungsbewegung – von der Stadt ins Gebirge – ist aber keine reine Wohlstandsmigration. Sie folgt mehr dem französischen „Néo-ruralisme“ – lose als neue Landliebe übersetzbar. Auch in abgelegenen Gebieten, geprägt von Abwanderung, niedriger Geburtenrate und hohem Altersdurchschnitt, „sehen wir in den Statistiken eine Fluktuation in der Bevölkerung. Es findet ein Austausch statt, in manchen Orten sogar eine Art alpine Gentrifizierung“, betont Ernst Steinicke im Gespräch mit scilog. Die Stadtflucht der „New Highlander“, der neuen Bergbewohner, ist häufig längerfristig, betrifft verschiedene Gruppen und ist durch niedrige Grundstückspreise in peripheren Gebieten für mehr Menschen leistbar. In einem Forschungsprojekt wurden – unterstützt vom Wissenschaftsfonds FWF – humangeografische Fallstudien zum gegenwärtigen demografischen Wandel in den Alpen durchgeführt. 70 Gegenden mit starker Zu- und Abwanderung wurden näher untersucht und davon 25 Täler und Dörfer in Slowenien, Frankreich, Italien und Osttirol genau kartiert nach Parametern wie Wohnsitztyp, Herkunft der Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzungsart, Naturgefahren oder Eigentumsverhältnisse. Anhand typischer Orte wie etwa in Italien Dordolla (Friaul), Ostana (Piemont) oder Gressoney (Aostatal) oder in Frankreich Le Roux (Provence-Alpes-Côte d’Azur) und Les Chapelles (Rhône Alpes) wurden Modelle von Zuzugsgebieten definiert und Effekte aufgezeichnet.

Wie peripher ist noch attraktiv?

Die neuen Bergbewohnerinnen und -bewohner sind eine heterogene Gruppe. Manche von ihnen haben aber das Potenzial demografische Probleme von Abwanderung und Überalterung im ländlichen Raum zu lindern. Einige sind Remigranten, die im Ruhestand in ihre Heimat zurückkehren. Wie bisher heiraten manche in lokale Familien ein. Gastarbeiter bleiben eine wichtige Gruppe. Im Unterschied zu den „Counter-Urbanen“, die für immer aus der Stadt flüchten, sind die meisten Amenity-Migranten multilokal: Sie legen sich einen zweiten Wohnsitz außerhalb der Stadt zu, den sie nicht nur am Wochenende nutzen. Eine weitere spannende Gruppe sind die „New Farmers“, vorwiegend sehr junge Menschen ohne agrarischen Hintergrund, die ihren Traum von landwirtschaftlicher Selbstversorgung und Sinnsuche leben. Dass die Zuzügler mit Störenfrieden gleichgesetzt werden, konnte Ernst Steinicke in Italien nicht beobachten: „Zuwanderer werden in Peripheriegebieten eher als Bereicherung empfunden und als Impulsgeber geschätzt.“ Selbst dort, wo ethnolinguistische Minderheiten leben, bringen Zuzügler zwar die Mehrheitssprache mit, wirken sich auf die Minderheiten aber eher positiv aus. Sie engagieren sich im kulturellen Leben und sind in die Dorfgemeinschaft integriert. Und wenn es um das naturräumliche Risiko geht (Hochwasserschutz, Rutschungen etc.) können schon ein bis zwei neue Landwirte die Situation in einem Dorf verbessern. Viele „New Highlander“ brauchen Computer und Internetverbindung, weil sie vom zweiten Wohnsitz aus arbeiten wollen. In abgelegenen Gebieten ist ein befahrbarer Weg jedenfalls eine Voraussetzung. „Im Friaul haben wir aber echte Ghost Towns gefunden, verlassene Dörfer, die neu besiedelt wurden. Manche Orte haben sich von einstelligen zu dreistelligen Einwohnerzahlen gesteigert“, berichtet der Forscher. Natürlich gibt es auch Nachteile: Wenn zu viele kommen, steigen die Bodenpreise und die Jungen können sich kein Grundstück mehr leisten. – Steinicke nennt das den „Kitzbühel-Effekt“.

Ausnahme am Ostalpenrand

Laufend erreichen das Team Berichte über vergleichbare Phänomene in Gebirgszügen weltweit, ob aus der Region rund um den Kilimanjaro, dem Hohen Atlas, dem West-Kaukasus oder den Bergen um Sapporo. Der Ostalpenrand in Österreich – in der Steiermark, dem südlichen Niederösterreich und Kärnten – wird als einzige Region der Alpen von dieser positiven Wanderungsbewegung nicht erfasst. Die Berge sind hier nicht so hoch und oft von Wald bedeckt. Aber daran liegt es nicht. Humangeograf Ernst Steinicke und seine Mitarbeiter Peter Cede sowie Roland Löffler haben einen Parameter gefunden, den es sonst nirgendwo in dieser Form gibt: „Die Gegend ist geprägt von Großgrundbesitz, und die Holznutzung ist stark. Wenn kein Grundverkehr möglich ist, ziehen Menschen weg, aber es kommen keine neuen dazu. Daran wird sich bis auf weiteres auch nicht so viel ändern.“

Zur Person Ernst Steinicke ist Professor an der Universität Innsbruck und Studiendekan der Fakultät für Geo- und Atmosphärenwissenschaften. Sein Forschungsinteresse gilt der alpinen Bevölkerungsgeografie und Ethno-Demografie. Er leitet seit dem Jahr 2003 vier aufeinanderfolgende FWF-Projekte, die sich mit der Bevölkerungsdynamik in den Alpen befassen. Als Fulbright Fellow an der University of California (UC) Davis hat er 2001 in der kalifornischen Sierra Nevada seine Konzeption von Counterurbanization und Amenity Migration entwickelt und in der Folge in den Alpenraum gebracht.

Projekt-Webseite https://www.uibk.ac.at/geographie/migration/

Publikationen

Löffler R., Warmuth W., Beismann M., Walder J., Steinicke E.: Amenity Migration in the Alps: Applying Models of Motivations and Effects to 2 Case Studies in Italy. In: Mountain Research and Development 36/4, Special Issue: Mountains of Our Future Earth - Perth 2015, pp. 484-493, 2016 (pdf)

Steinicke E., Warmuth W., Löffler R., Beismann M., Walder J.: Die Wiederbelebung der Alpendörfer – Ein Blick in den Westen. In: Innsbrucker Geographische Studien 40: 437-452, 2016 (pdf)

Steinicke E., Löffler R., Beismann M., Walder J.: New Highlanders in Traditional Out-migration Areas in the Alps. The Example of the Friulian Alps. In: Journal of Alpine Research/Revue de géographie alpine 102-4 | 2014, 2015

Čede P., Beismann M., Walder J., Löffler R., Steinicke E.: Neue Zuwanderung in die Alpen – der Osten ist anders. In: Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 156, pp. 249-272, 2014 (pdf)

Mehr Informationen