Depression und die Kontrolle über eigene Gedanken

Menschen können ihre Gedanken und Emotionen grundsätzlich beeinflussen – dafür sorgt die sogenannte kognitive Kontrolle. Hinter dieser Fähigkeit stehen neuronale Prozesse in frontalen und seitlichen Hirnarealen, die grundlegend für eine Vielzahl wichtiger Leistungen sind: Entscheidungen treffen, Probleme lösen, negative Gefühle regulieren, Impulse unterdrücken und das Verhalten flexibel an verschiedene Situationen anpassen.

„In der Psychotherapie erleben wir häufig, dass Menschen mit Depressionen wissen, dass ihnen typische Gedankenspiralen schaden, sie sich aber nur schwer davon lösen können“, sagt Stefan Duschek, Psychotherapeut und Professor für Gesundheitspsychologie an der UMIT TIROL. „Das hat mit kognitiver Kontrolle zu tun – mit der Fähigkeit, eigene Gedanken zu steuern und zu verändern.“ Etwa 15 Prozent der Bevölkerung erleben im Laufe ihres Lebens eine oder mehrere depressive Episoden. Für Duschek ist die Fähigkeit, belastende Gedanken und negative Gefühle zu unterbrechen, ein zentraler Schlüssel zum Verständnis und zur Behandlung der Störung.

Kooperationsprojekt zwischen Tirol und Bonn

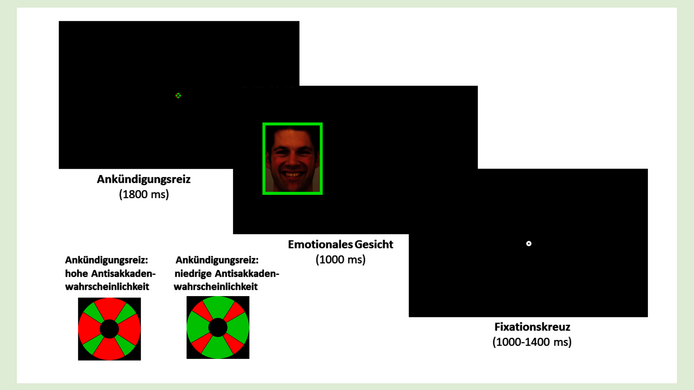

Um zu untersuchen, ob und in welcher Form die kognitive Kontrolle bei der Depression tatsächlich eingeschränkt ist, hat das Team um Duschek gemeinsam mit Forschenden der Universität Bonn einen etablierten psychologischen Test – die Antisakkadenaufgabe – weiterentwickelt. Versuchspersonen müssen dabei ihre Augenbewegungen gezielt steuern, während ihnen Fotos von emotionalen Gesichtsausdrücken auf dem Bildschirm gezeigt werden. Per Eyetracking werden die Blickbewegungen erfasst, während Elektroenzephalografie (EEG) und funktionelle Magnetresonanztomografie (fMRT) sichtbar machen, wann und in welchen Arealen des Gehirns die zugrunde liegenden Prozesse stattfinden.

Das Projekt „Neuronale Korrelate proaktiver Kontrolle bei Depression“ wird vom Wissenschaftsfonds FWF und der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert. Erste Studien mit gesunden Personen konnten bestätigen, dass die Methode geeignet ist, um Gehirnprozesse bei der kognitiven Kontrolle zu untersuchen. Außerdem wurden in Hall in Tirol und Bonn schon Daten von über 200 Menschen mit oder ohne Depressionen erhoben, die jetzt ausgewertet werden.

Das Projekt

Internationale Forschende untersuchen, ob Menschen mit Depression Schwierigkeiten in der proaktiven Kontrolle haben – also darin, Aufmerksamkeit gezielt auf erwartete Ereignisse auszurichten. Mithilfe von EEG, fMRT und Eye Tracking werden bei Patient:innen und gesunden Kontrollpersonen die zugrunde liegenden Gehirnprozesse analysiert. Ziel ist es, besser zu verstehen, wie kognitive und emotionale Faktoren zu Depression beitragen.

Augenbewegungen geben Einblick

Im Fokus der Experimente steht die proaktive Kontrolle, also die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit auf ein erwartetes Ereignis zu richten, sich gedanklich darauf vorzubereiten und eine passende Reaktion zu planen. „Unsere Hypothese ist, dass Menschen mit Depressionen genau dabei Schwierigkeiten haben“, sagt Duschek. „Denn proaktive Kontrolle ist anspruchsvoll und benötigt hohe Ressourcen an Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis.“

Die Aufgabe funktioniert so: Auf dem Bildschirm erscheint ein farbiger Kreis – überwiegend grün oder überwiegend rot –, der ankündigt, ob die Person mit hoher Wahrscheinlichkeit auf ein seitlich vom Kreis erscheinendes Gesicht schauen soll (überwiegend grün) oder den Blick davon abwenden soll (überwiegend rot). Die Person stellt sich innerlich auf die erwartete Anforderung ein. Danach erscheint das Bild eines Gesichtsausdrucks mit grünem oder rotem Rand. Durch den Rand wird klar, welche Blickbewegung tatsächlich gefordert ist: Hin- oder Wegschauen. Das Wegschauen, die sogenannte Antisakkade, ist ein Paradebeispiel für kognitive Kontrolle. Dabei muss die automatische Reaktion („Schau hin!“) unterdrückt und eine gegenteilige Augenbewegung aktiv ausgelöst werden. Diese Prozesse können schon vor Erscheinen des Bilds vorbereitet, also proaktiv kontrolliert werden.

„Das klingt kompliziert, ist aber so aufgebaut, dass man in drei von vier Fällen korrekt reagiert“, sagt Duschek. Den Psychologen interessieren besonders die Daten aus dem EEG und fMRT. Daran lässt sich ablesen, welche Hirnareale wann und wie stark aktiv werden. „Wir wollen damit zwei Dinge untersuchen: Erstens, in welchem Ausmaß die kognitive Kontrolle bei Menschen mit Depressionen beeinträchtigt ist. Und zweitens, welche Rolle die verschiedenen Gesichtsausdrücke spielen, das heißt, ob die Schwierigkeiten bei der Kontrolle von emotionaler Information besonders stark ausgeprägt sind.“

Freude, Angst, Wut, Trauer

Gesichter sind besonders wirkungsstarke Reize. „Emotionale Gesichtsausdrücke haben sich in psychologischen Experimenten bewährt, denn sie werden vom Gehirn besonders gut und blitzschnell verarbeitet“, erklärt Duschek. „Ein trauriges oder ängstliches Gesicht löst automatisch und intuitiv eine emotionale Reaktion aus.“ Der Psychologe vermutet, dass sich Menschen mit Depression besonders schwertun, emotional negative Informationen wie zum Beispiel traurige Gesichter zu verarbeiten.

In einem zweiten Versuchsaufbau hat das Team ängstliche und fröhliche Gesichtsausdrücke mit den Wörtern „Angst“ und „Freude“ kombiniert, entweder übereinstimmend oder widersprüchlich. Beispielsweise wurde ein fröhliches Gesicht zeitgleich mit dem Wort „Angst“ gezeigt. Versuchspersonen mit und ohne Depression sollten den Gesichtsausdruck benennen, aber dabei das Wort ignorieren. Das Ergebnis: Menschen mit Depression machten mehr Fehler, aber nur dann, wenn Wort und Gesicht nicht zusammenpassten. „Das deutet darauf hin, dass sie Probleme haben, Konflikte zwischen verschiedenen emotionalen Informationen zu verarbeiten. Auch das ist ein Problem der kognitiven Kontrolle“, sagt Duschek.

Verzerrte Wahrnehmungen bei der Depression

„Menschen mit Depressionen interpretieren Situationen häufig anders“, berichtet Duschek. „Das betrifft zwar nicht jede Person gleichermaßen, aber es gibt klare Tendenzen, sich selbst, die Umwelt und die Zukunft negativer zu sehen.“ Zum Beispiel würden sich bei einem alltäglichen Streit viele Menschen kurzfristig ärgern, sich dann aber schnell wieder von den negativen Gedanken und Gefühlen lösen. „Menschen mit einer Depression neigen dazu, ein solches Vorkommnis stark auf sich selbst zu beziehen“, sagt Duschek. Das kann zu Grübeln oder Gedankenspiralen führen, die dann negative Gefühle und andere depressive Symptome auslösen.

„Sich für negative Dinge selbst verantwortlich zu machen und deshalb beispielsweise Schuldgefühle zu erleben, ist bei der Depression sehr typisch“, so der Psychotherapeut. Die Forschung muss dabei zwei Ebenen unterscheiden: Zum einen den Inhalt der Gedanken, also wie oder warum Betroffene sich selbst und ihre Umwelt negativ bewerten. An diesen Inhalten kann die Psychotherapie gut ansetzen. Zum anderen ist aber entscheidend, die grundlegenden Mechanismen zu verstehen, mit denen wir unsere Gedanken und Emotionen steuern und wie es dabei zu Störungen kommen kann. Genau das ist Gegenstand des Forschungsprojekts und soll helfen, das Entstehen von Depressionen besser zu verstehen.

Die Kontrollmechanismen verstehen – und vielleicht stärken

„Das Verständnis kognitiver Kontrolle ist enorm wichtig. Es hilft uns nachzuvollziehen, warum manche Menschen belastende Gedanken nicht stoppen können, um sich davon zu lösen oder konstruktive Gedanken entgegenzusetzen“, sagt Duschek. Schwierigkeiten bei der kognitiven Kontrolle gibt es auch bei anderen psychischen Störungen, wie posttraumatischen Belastungsstörungen, Angststörungen oder Zwangsstörungen. Ein besseres Verständnis der Prozesse könnte auch zur Verbesserung therapeutischer Strategien beitragen, die Betroffenen helfen, Grübeln und negative Gedankenkreise zu unterbrechen und positive Muster zu stärken. Die Fähigkeit, Gedanken und Gefühle effektiv zu steuern, ist eine wichtige Ressource für psychische Gesundheit.

Im Forschungsprojekt ist der nächste Schritt nun die Auswertung der Daten der 200 Menschen mit und ohne Depressionen, die in Hall in Tirol und Bonn untersucht wurden. Erste Ergebnisse werden im Frühjahr 2026 erwartet. Danach stellt sich die Frage: Wie lässt sich der Umgang mit belastenden Gedanken nicht nur verstehen, sondern auch gezielt verbessern?

Zur Person

Stefan Duschek ist Leiter des Arbeitsbereichs Klinische und Gesundheitspsychologie am Institut für Psychologie der UMIT TIROL – Private Universität für Gesundheitswissenschaften und -technologie. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit der kognitiven Kontrolle und Emotionsregulation bei psychischen Störungen, mit den biologischen, psychologischen und sozialen Grundlagen von chronischem Schmerz sowie der Körper- und Symptomwahrnehmung. Das internationale WEAVE-Projekt „Neuronale Korrelate proaktiver Kontrolle bei Depression“ wird vom Wissenschaftsfonds FWF mit rund 198.000 Euro gefördert und läuft bis April 2026.

Publikationen

Affective Modulation of Preparatory Cognitive Activity, in: PsyCh Journal 2025

Neural Correlates of Proactive and Reactive Control Investigated Using a Novel Precued Antisaccade Paradigm, in: Psychophysiology 2025