Biokohle verbessert Pflanzenwachstum und Klima

Seit einigen Jahren werden in der Landwirtschaft gleichermaßen wie in der Wissenschaft hohe Erwartungen in Biokohle gesetzt. Nach dem Vorbild der Bäuerinnen und Bauern Amazoniens vor Jahrhunderten, werden die Ackerböden mit verkohlten Bio-Abfällen gedüngt. Der solcherart versorgte Boden hat sich als äußerst fruchtbar herausgestellt, so wie die schwarze Erde, Terra preta genannt, die man an mehreren Stellen im Amazonasgebiet gefunden hat.

Erste Untersuchungen im Feld

Erste Untersuchungen im Labor haben bestätigt, dass Kohle aus organischen Grundmaterialien wie Stroh, Viehmist oder Küchenabfällen, nicht nur die Fruchtbarkeit des Bodens erhöht, sondern auch den Treibhauseffekt verringert, indem Kohlenstoff im Boden gebunden wird und so nicht in die Atmosphäre gelangt. Rebecca Hood-Nowotny vom Austrian Institute of Technology (AIT) hat den „Dünger der Zukunft“ ganz genau unter die Lupe genommen und erstmals auch erste Feldversuche analysiert. Dabei hat die Elise-Richter-Stipendiatin des Wissenschaftsfonds FWF in einem soeben abgeschlossenen Projekt ihren Fokus auf den Stickstoffzyklus im Boden gelegt, denn auch dieser wird durch die Biokohle beeinflusst.

Biokohle bindet Stickstoff

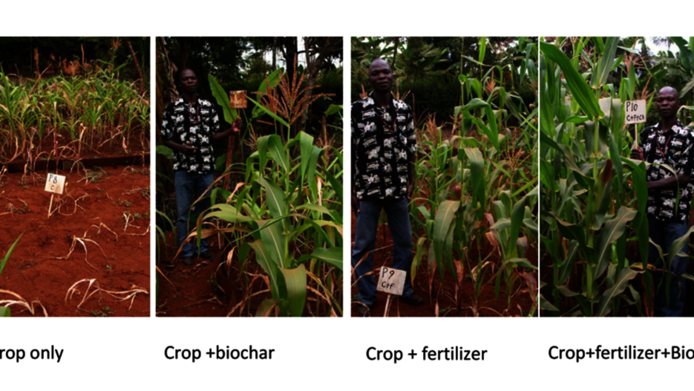

Eine Kooperation mit dem International Institute of Tropical Agriculture (IITA) ermöglichte es der Bodenforscherin auf einem Versuchsfeld im tropischen Boden Kenias Analysen durchzuführen, wie auch an zwei Standorten in Niederösterreich und der Steiermark. Dabei hat Hood-Nowotny den Stickstoffzyklus in den beiden Bodentypen jeweils mit und ohne Zugabe von Biokohle sowie mit und ohne künstlichem Dünger verglichen. In beiden Böden, dem tropischen und dem gemäßigten, konnte Hood-Nowotny nachweisen, dass Biokohle die Nitrifikationsrate erhöht. In den tropischen Böden führte das dazu, dass die Pflanzen mehr Stickstoff zur Verfügung hatten und dadurch deren Wachstum gesteigert wurde. Zudem verlangsamt sich der organische Stickstoffkreislauf, da Biokohle scheinbar organisches Material vor dem Abbau durch Bodenenzyme schützt. Die Forscherin vermutet, dass die große Oberfläche und die poröse Struktur der Biokohle der mikrobiellen Biomasse im Boden günstige Bedingungen bieten.

Effizientes Wassermanagement

Das wiederum verbessert die Speicherfähigkeit von Nährstoffen und Wasser und stabilisiert somit den Boden insgesamt. Und für das Klima relevant ist: Tonnen an Kohlenstoff werden für Jahrzehnte im Boden gebunden, und verbleibt mehr Stickstoff im Boden, reduziert sich die Menge an freigesetztem Stickoxid. „Unsere Untersuchungen zeigen, dass zum Beispiel Wasser durch Biokohle in beiden Bodentypen besser gespeichert wird und die Pflanzen Wasser effizienter nutzen“, so Hood-Nowotny. Das sei wertvolles Wissen, wenn es etwa darum gehe, technische Lösungen für das Pflanzenwachstum in der Zeit von Dürreperioden zu entwickeln, so die Wissenschafterin. Im tropischen Boden Kenias hatte die Biokohle zudem einen kalkenden Effekt. Das könnte laut Hood-Nowotny eine Erklärung für die Erhöhung der Nitrifikationsrate sein.

Um 75 Prozent mehr Ernte

Die bisherigen Feld- und Gewächshausstudien, die im Rahmen des FWF-Projektes durchgeführt wurden, weisen darauf hin, dass Biokohle in Kombination mit geringen Mengen an anorganischem Dünger die besten Ergebnisse erzielt. Bei den tropischen Böden konnte der Ernteertrag auf diese Weise um 75 Prozent gesteigert werden. „Biokohle beeinflusst den Nährstoffzyklus im Boden äußerst positiv. – Mit dem Ergebnis, dass etwa die Getreideproduktion deutlich gesteigert wird. Das gilt insbesondere für unfruchtbare tropische Böden mit geringem Anteil an organischen Substanzen“, erklärt Hood-Nowotny. Die Forscherin untersucht solche biogeochemischen Prozesse mit sogenannten stabilen Isotopen. Mit diesen chemischen Elementen wird Dünger oder Biokohle „markiert“. So können die Wissenschafterinnen und Wissenschafter die Umsatzprozesse, Verweildauer oder Herkunft der Moleküle bestimmter Stoffe im Boden nachverfolgen.

Zur Person Rebecca Clare Hood-Nowotny ist Biogeochemikerin am Austrian Institute of Technology (AIT). Sie hat sich an der Universität für Bodenkultur Wien im Bereich Wald- und Bodenwissenschaften habilitiert. Die Umweltforscherin ist Expertin für Isotopenanalyse und untersucht die Wechselwirkungen von Vegetation, Klima und Bodeneigenschaften.

Publikationen