Zukünftige Feuer besser vorhersagen

Im Sommer 2018 kam es in Europa zu langanhaltender Hitze und Trockenheit und in der Folge zu zahlreichen Waldbränden. 2019 und 2020 brannten große Teile des australischen Buschlandes über Monate und führten zu zahlreichen Todesfällen, Verletzten, großem Sachschaden und starken Verlusten an Tieren und Pflanzen. Vegetationsbrände können durch Blitzschlag entstehen, durch Funken eines vorbeifahrenden Zuges, außer Kontrolle geratene Feuer oder unachtsames Wegwerfen einer Zigarette. Solche Großbrände stellen eine Gefahr für die Luftqualität, die Gesundheit, Siedlungen, Infrastrukturen und Menschenleben dar.

Gleichzeitig werden Feuer von Menschen auch gezielt eingesetzt, um Wälder abzuholzen, Weiden zu erneuern oder Felder für den Anbau vorzubereiten. Manche Pflanzen brauchen Feuer sogar, um keimen zu können. Kurzum, das Auftreten und die Ausbreitung von Feuer ist von vielen Faktoren abhängig. „Das macht die Vorhersage so komplex und erfordert einen interdisziplinären Ansatz“, sagt Wouter Dorigo, Leiter der Forschungsgruppe für Klima- und Umweltfernerkundung an der Technischen Universität (TU) Wien. Dorigo leitet auch das vom Wissenschaftsfonds FWF kofinanzierte und auf vier Jahre angelegte Projekt „FURNACES“. In dem interdisziplinären Grundlagenprojekt arbeiten Forschende der TU Wien und der Universität für Bodenkultur (BOKU) Wien gemeinsam mit deutschen Partnern zusammen.

Mensch und Klima beeinflussen Brände

Um zukünftige Brände vorhersagen zu können, ist es wichtig, ihre Ursachen und Ausbreitungsmechanismen in der Vergangenheit und Gegenwart zu kennen. Ein Blick auf die globale Feuer-Informations-Karte FIRMS der NASA macht deutlich, welche Rolle der Mensch dabei spielt: Am häufigsten brenne es weltweit gesehen im subtropischen Afrika, weil Halbnomaden dort trockenes Gras verbrennen, damit frisches für ihr Vieh nachwachse, erklärt Wouter Dorigo. Landmanagement mit Hilfe des Feuers wird zumeist von ärmeren Gemeinschaften praktiziert.

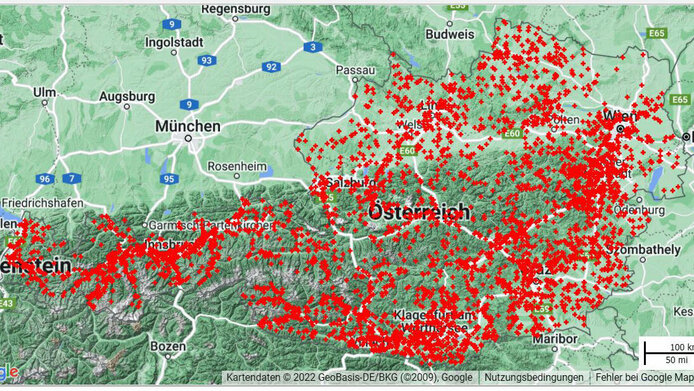

In reichen Ländern wie Österreich entstehen Waldbrände eher im Zuge von Freizeitaktivitäten – durch eine weggeworfene Zigarette oder ein Lagerfeuer beispielsweise. Im Umkreis von Städten ist die Wahrscheinlichkeit dafür höher, weil dort mehr Menschen unterwegs sind als in abgelegenen Regionen. „An den Südhängen der Nordkette bei Innsbruck brennt es sehr häufig aufgrund der Kombination des trockenen Südhanges mit Kiefernwald, naher Besiedelung und Freizeitaktivitäten“, erklärt der Forscher. Im Sommer ist gelegentlich auch Blitzschlag der Auslöser eines Waldbrandes.

Zur Person

Wouter Dorigo ist Leiter der Forschungsgruppe Klima- und Umweltfernerkundung der Technischen Universität Wien und arbeitet im Bereich Klimaforschung und Mikrowellen-Fernerkundung. Dorigo studierte Physische Geographie an der Universität Utrecht und promovierte in Fernerkundung an der Technischen Universität München. Seit 2007 ist er an der TU Wien tätig.

Je trockener der Boden und die Vegetation sind, desto größer ist die Brandgefahr. Für die Ausbreitung spielt auch der Wind eine Rolle. Ob ein Feuer gelöscht wird und wie schnell, hängt ebenfalls von seiner Lage – siedlungsnah oder peripher – und den wirtschaftlichen Möglichkeiten einer Gesellschaft oder eines Landes ab.

Viele Fachbereiche erforderlich

Um die komplexen lokalen und globalen Beziehungen zwischen Mensch, Klima, Vegetation und Feuer besser zu verstehen, arbeiten im Projekt FURNACES die Fachbereiche Feuerökologie, Sozialökologie, Fernerkundung, Datenwissenschaft, Feuer- und Vegetationsmodellierung zusammen. Aufzeichnungen und Satellitendaten vergangener Brände, sozioökonomische Daten über die betroffenen Gesellschaften, Modelle der Veränderung von Vegetation unter Klimawandelszenarien und gesellschaftliche Veränderungen in puncto Besiedelung, Wirtschaft, Landwirtschaft sollen verstehen helfen, wie der Mensch Brände beeinflusst und welche Folgen Brände für Ökosysteme und Gesellschaften haben.

Modelle verbessern mit Machine Learning

„Die bestehenden Klimamodelle können die räumliche und zeitliche Verteilung von Feuern nicht gut darstellen. Wir versuchen das zu verbessern, weil Feuer wesentlich zum CO2-Gehalt der Atmosphäre beitragen und damit eine wichtige Rolle im Klimasystem spielen“, sagt Wouter Dorigo. Die Forschenden der BOKU untersuchen dafür auf lokaler Ebene die Einflüsse des Menschen auf die Entzündung und Unterdrückung von Vegetationsbränden und die Rolle der Feuerregime in sozioökonomischer Dynamik. Sie entwickeln theoretische Modelle, wie sich die wirtschaftliche Entwicklung von Ländern auf das Feuergeschehen auswirkt.

Die Technischen Universitäten von Wien und Dresden setzen Daten vergangener Feuer über die Lage, Größe, Ausbreitung, Eigenschaften der Landoberfläche, Wetter, Bodenfeuchte oder Vegetationstyp aus der globalen Fernerkundung in Beziehung zu menschlichen Einflüssen, wie der Nähe zu Siedlungen oder Infrastrukturen, Intensität von Viehzucht oder Bruttoinlandsprodukt. Mittels Machine Learning modellieren sie daraus, wie stark welcher Faktor in welcher Region zur Feueraktivität beiträgt. In einem zweiten Schritt sollen diese Erkenntnisse in physikalische Modelle umgewandelt werden, damit die zukünftige Feueraktivität für unterschiedliche Klimaszenarien gerechnet werden kann.

Die Kolleg:innen vom „Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum“ in Frankfurt am Main und vom Karlsruher Institut für Technologie untersuchen, welche Auswirkungen der Klimawandel, Veränderungen von Ökosystemen und gesellschaftliche Veränderungen auf die Brandwahrscheinlichkeit haben können. Die verbesserten Modelle zur Vorhersage von Vegetationsbränden und ihrem Beitrag zum Klimasystem sollen in Zukunft helfen, diese besser zu managen.

Das für vier Jahre angelegte Projekt „Zukünftige Feuer: Interaktion mit Ökosystem und Gesellschaft“ läuft noch bis 2024 im Verbund mit Partnern aus Österreich und Deutschland. Es wird vom Wissenschaftsfonds FWF mit 325.000 Euro gefördert.

Publikationen

Dorigo W., Moesinger L., van der Schalie R., Zotta R. M. et al.: [State of the Climate in 2020] Long-term monitoring of vegetation state through passive microwave satellites, in: Bulletin of the American Meteorological Society, Vol. 102(8), 110-112, 2021

Forkel M., Andela N., Harrison S.P., Lasslop G. et al.: Emergent relationships with respect to burned area in global satellite observations and fire-enabled vegetation models, in: Biogeosciences Vol. 16(1), 2019

Forkel M., Dorigo W.A., Lasslop G., Chuvieco E. et al.: Recent global and regional trends in burned area and their compensating environmental controls, in: Environmental Research Communications Vol. 1(5), 2019

Forkel M., Dorigo W., Lasslop G., Teubner I. et al.: A data-driven approach to identify controls on global fire activity from satellite and climate observations (SOFIA V1), in: Geoscientific Model Development Vol. 10(12), 2017