Transatlantische Musikbeziehungen

Um 1800 waren in Europa Herrscherhöfe, Klöster, Konservatorien, Theater und auch bereits Konzertsäle Orte einer reichhaltigen Musikkultur. Im damaligen Nordamerika waren Kulturträger dieser Art im Bereich der Musik kaum zu finden. Opern- und Konzerthäuser sowie andere Institutionen entstanden großteils nach dem 1865 zu Ende gegangenen Sezessionskrieg. So wurde etwa die berühmte Carnegie Hall in New York erst 1891 eröffnet. Dennoch hatte sich aber auch schon davor eine rege musikalische Praxis in der Neuen Welt etabliert. Musiker:innen, Noten, Musikwissen und Instrumente überquerten den Atlantik und wurden Teil einer Musikkultur, die Ähnlichkeiten, aber auch deutliche Unterschiede zu den Traditionen Europas aufwies.

Im Projekt „Musical Crossroads. Transatlantic Cultural Exchange 1800–1950“, das vom Wissenschaftsfonds FWF finanziert wurde, arbeiteten Musikwissenschaftler:innen diese „vorinstitutionelle Phase“ der amerikanischen Musikkultur auf. „Hinter dem Projekt steht auch die Frage, wie Musik vor dem Aufkommen moderner Aufnahme- und Speichertechniken mobil und transportierbar war und wie sie sich durch das Zusammentreffen verschiedener Kulturen verändert“, erklärt Projektleiterin Melanie Unseld von der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw). Mit ihren Mitarbeiter:innen Clemens Kreutzfeldt und Carola Bebermeier wählte sie mit dem Musikalienhandel und den Musiksalons in den USA zwei exemplarische Räume, anhand derer sich der damalige transatlantische Musiktransfer gut beobachten lässt – und die gleichzeitig in der bisherigen Forschung noch weitgehend unterbelichtet blieben.

Knotenpunkte im musikalischen Netzwerk

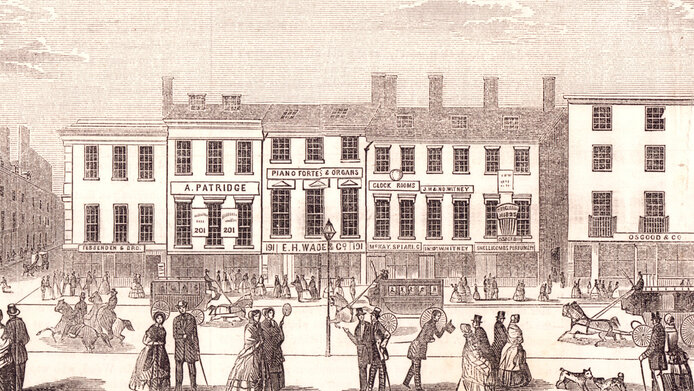

„Die Musikalienhandlungen waren multifunktionale Orte, an denen alles verhandelt wurde, was in einer amerikanischen Stadt mit Musik zu tun hatte. Musiker:innen trafen sich hier, knüpften Kontakte und gaben Konzerte“, charakterisiert Unseld. In den bürgerlichen Salons ging es dagegen immer auch um korrektes Benehmen. „Sie waren Orte, an denen als zivilisiert geltende Formen der Kommunikation und Interaktion eingelernt wurden. Auch die Musik spielte in diesem Kontext eine bedeutende Rolle“, sagt die Wissenschaftlerin. In ihrem Ansatz betrachten die Forschenden diese Räume allerdings nicht nur als tatsächlichen Ort eines musikalischen Geschehens, sondern im Sinne einer „Raumsoziologie“ auch als Knotenpunkte in einem gesellschaftlichen Netzwerk, das durch Kommunikation und Interaktion konstituiert ist.

Die Quellen, die die Wissenschaftler:innen heranzogen, waren vielfältig. „Sie umfassen etwa Nachlässe, Reisetagebücher, historische Zeitungsberichte und Abbildungen, Werbemittel sowie Notensammlungen, vieles davon aus US-Archiven“, zählt Unseld auf. „Beispielsweise geben Tagebuchaufzeichnungen eines Musikalienhändlers aus den USA, der eine Einkaufstour durch Europas Hauptstädte macht, detailliert Auskunft darüber, welche Instrumente und Noten er in seiner Heimat für gut absetzbar hält.“ Als theoretischer Ansatz liegt dem Projekt unter anderem das Konzept des Kulturtransfers zugrunde. Unseld: „Dabei geht man davon aus, dass eine die kulturellen Grenzen überschreitende Mobilität von Menschen oder Gegenständen auch die Ausgangskultur verändert – insofern war auch der Einfluss der Neuen Welt auf die Musikkultur Europas für uns interessant.“

Der Handel als Instanz der Musikvermittlung

Clemens Kreutzfeldt konnte in seiner Arbeit zeigen, wie stark die Rolle der Musikalienhändler:innen als „cultural brokers“, also als Vermittler:innen von Musikkultur, im 19. Jahrhundert war. Sie holten nicht nur Noten und Instrumente über den Atlantik, sondern auch dazugehörige Expertise und Kontextwissen. „Die Händler:innen übersetzten die Ideen aus Europa für die amerikanische Gesellschaft“, sagt Unseld. „Sie brachten nicht nur die Noten, sondern auch eine Vorstellung davon mit, wie das Stück klingen sollte.“

Bei der Adaptierung der Musik für die neuen Zuhörerschaften entstanden aber auch viele nicht korrekte Zuschreibungen. „Die falschen Angaben betreffen nicht nur Komponist:innen, sondern auch ganze Stilrichtungen und wurden etwa zur besseren Vermarktung erfunden“, erklärt die Musikwissenschaftlerin. „Ein steirischer Landler war in den USA mit hoher Wahrscheinlichkeit weder ein Landler noch steirisch, sondern eine in der Neuen Welt entstandene Imagination steirischer Musik.“ Gleichzeitig absolvierten europäische Musiker:innen schon früh Konzertreisen in die USA, womit gleichzeitig die Karriere daheim in Europa vorangebracht werden sollte – auch für sie waren die Händler:innen eine wichtige Anlaufstelle.

Der Salon als Benimmschule

Carola Bebermeier kam in ihren Untersuchungen zu den Musiksalons zum überraschenden Ergebnis, dass sich die US-amerikanische Salonkultur vermutlich zunächst in den Südstaaten verbreitete und dann erst an die Nordostküste gelangte. Die Forschungen zeigen, dass es bereits zur Mitte des 19. Jahrhunderts in den Südstaaten ein reges Salonleben gab, in dem Musikdarbietungen ein wesentliches Element waren. „Notensammlungen von damals zeigen etwa, dass in den Südstaaten, entsprechend den früheren Kolonien, neben den in den gesamten USA weitverbreiteten Parlor Songs französische, aber auch italienische Musik – und hier vor allem Opern – einen hohen Stellenwert hatten“, erklärt Unseld.

Gleichzeitig wurde in der Beschäftigung mit den „Parlors“, wie die bürgerlichen Salons in den USA genannt wurden, klar, dass man sich trotz der in politischer Hinsicht antiaristokratischen Haltung der amerikanischen Gesellschaft durchaus an den – vom Adel stark geprägten – europäischen Benimmbüchern orientierte. „Grenzen zwischen sozialen Schichten in der amerikanischen Gesellschaft wurden anhand von Verhaltensweisen und Identitätskonstruktionen markiert, die man in den Parlors einstudierte“, resümiert Unseld. Im 20. Jahrhundert wurden die Salons in den amerikanischen Bürgerhäusern unter anderem auch zu einem Ort für Exil-Europäer:innen, an dem die Erinnerung an die verlorene Heimat gemeinsam aufrechterhalten wurde. Carola Bebermeier kann ihre Arbeit zur US-amerikanischen Salonkultur dank eines Anschlussprojekts im Rahmen des Elise-Richter- Programms des FWF fortführen.

Publikationen

Bebermeier C., Kreutzfeldt C., Unseld M. (Hg.): Music Across the Ocean: Processes of Cultural Exchange in a Transatlantic Space, 1800–1950 (= bewegen – vernetzen – verorten. Kulturhistorische Perspektiven), Bielefeld: transcript, in Druck

Carola Bebermeier: „Sundays at Salka’s“ – Salka Viertel’s Los Angeles Salon as a Space of (Music-)Cultural Translation, in: Musicologia Austriaca: Journal for Austrian Music Studies, Juni 2021

Carola Bebermeier: The Arensberg Salon in Visual Representation. Chez Arensberg by André Raffray and the Historiography of Dada, in: Music in Art XLV/1-2 2020

Carola Bebermeier und Clemens Kreutzfeldt: Musical Crossroads. Europäisch-amerikanischer Kulturaustausch in vorinstitutionellen Räumen Bostons des 19. Jahrhunderts, in: Klingende Innenräume. Gender Perspektiven auf eine ästhetische und soziale Praxis im Privaten, Sabine Meine und Henrike Rost (Hg.), Würzburg: Königshausen & Neumann 2020

Zur Person

Melanie Unseld ist Professorin für Historische Musikwissenschaft und Leiterin des Instituts für Musikwissenschaft und Interpretationsforschung der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw).

Frühere Stationen ihrer Karriere waren die Universität Oldenburg und die Hochschule für Musik und Theater Hannover. Das von 2019 bis 2022 durchgeführte Projekt „Musical Crossroads. Transatlantic Cultural Exchange 1800–1950“ wurde vom Wissenschaftsfonds FWF mit 359.000 Euro finanziert.

Projektwebsite