Wie Drohnen autonom fliegen lernen

Es summt und surrt. Doch nicht etwa Bienen und Hummeln schwirren durch die Luft, sondern Maschinen. Kleine, wendige Drohnen sind aus unserer Welt nicht mehr wegzudenken. Sie liefern nicht nur atemberaubende Aufnahmen von oben oder erlauben es, als Schwärme eingesetzt und mit Lichtern ausgestattet, beeindruckende dreidimensionale Bilder in den Himmel zu zaubern. Drohnen helfen auch, kritische Infrastruktur zu inspizieren oder große Landstriche etwa zum Naturschutz zu überblicken. Jedoch sind diese Maschinen fragil und ihr Flug ist instabil. Der winzige Computer an Bord muss ihren Kurs ständig korrigieren, und wenn eine Drohne ein Hindernis auch nur berührt, endet das oftmals in einem Absturz.

Jan Steinbrener leitet gemeinsam mit Stephan Weiss die Forschungsgruppe Control of Networked Systems an der Universität Klagenfurt mit dem Ziel, Drohnen das autonome Fliegen beizubringen. Damit sollen sie nicht mehr auf externe Hilfe wie GPS-Daten angewiesen sein, um ihre Position zu bestimmen. Das ist insbesondere wichtig in Situationen und Umgebungen, in denen die Drohnen das GPS-Signal nicht mehr empfangen können.

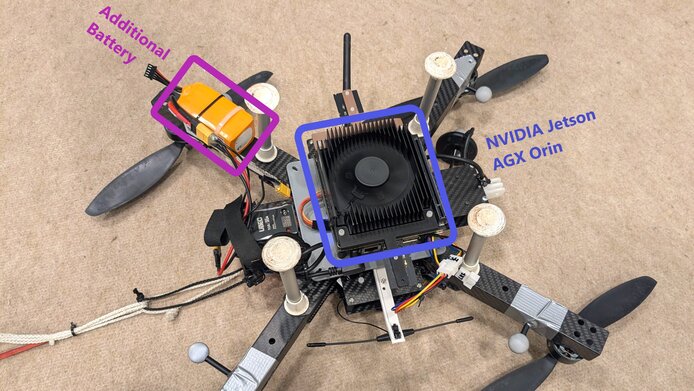

„Das Gewicht und damit die zur Verfügung stehende Energie und Rechenleistung auf einer Drohne sind sehr begrenzt“, erklärt der Forscher. „Das macht es zu einer besonderen Herausforderung, mit ihnen zu Arbeiten.“ Steinbreners Forschungsprojekt im Rahmen des 1000-Ideen-Programms des Wissenschaftsfonds FWF zur Förderung innovativer Forschungsansätze trägt den Titel „Live fliegen lernen“. Das beschreibt auch treffend seine Herangehensweise, die davon inspiriert ist, wie Lebewesen ihren eigenen Körper kontrollieren und im Raum navigieren.

KI-Navigation

„Zwischen komplexen Hindernissen genügt die Genauigkeit des GPS-Signals nicht, um den Drohnen zu erlauben, zu navigieren“, so Steinbrener. „Daher muss die Drohne selbst navigieren können.“ Das können die Flugmaschinen, indem sie beispielsweise die Bilder ihrer eingebauten Kamera analysieren, um daraus ihre eigene Position und Rotation im Raum zu berechnen. Der Forscher beschreibt das Problem dabei: „Um stabil fliegen und navigieren zu können, muss die Drohne am besten hundertmal pro Sekunde ihre eigene Position berechnen, aber das schafft der kleine Computer auf der Drohne mit seiner begrenzten Rechenleistung nicht mit den Kamerabildern.“

Stattdessen nutzen Steinbrener und sein Team Daten eines weiteren Sensors in der Drohne, der immer anschlägt, wenn sie ihre Position oder Rotation ändert. Dieser Beschleunigungssensor liefert viele, aber ungenaue Daten.

„Wir nutzen künstliche Intelligenz, um diese beiden Datenströme zusammenzuführen“, erklärt Steinbrener. Der Computer auf der Drohne schafft es, die Bilder der Kamera etwa zehnmal pro Sekunde auszuwerten. Dazwischen helfen die neuen KI-Algorithmen, die Drohne auf Basis der ungenaueren Daten des Beschleunigungssensors zu steuern. Außerdem können die Algorithmen auch dabei helfen, zu dunkle oder verwaschene Kamerabilder besser zu analysieren. „Diesen Ansatz, verschiedene Sensordaten zu nutzen, gibt es schon lange, aber wir erweitern ihn mittels künstlicher Intelligenz.“ Solche KI-Algorithmen müssen anhand von Daten trainiert werden. Auch hier wählen Steinbrener und sein Team einen innovativen Ansatz.

Lernen im Schwebeflug

Anstatt, wie oft üblich, die Algorithmen zuerst auf einem leistungsstarken Computer mit vorher aufgenommenen Daten zu trainieren, wählten die Forschenden einen Ansatz, der von Lebewesen inspiriert wurde. „Ein Kleinkind erlernt auch erst nach und nach, wie es seinen eigenen Körper nutzen kann, um sich in der Welt zurecht zu finden“, so Steinbrener. „Auf ähnliche Weise lassen wir die Algorithmen auch auf der Drohne Schritt für Schritt selbst lernen, wie sie bei der Navigation helfen können.“

Als ersten Schritt testeten die Forschenden den einfachen Schwebeflug ohne große Bewegungen der Drohne. Dabei nutzen die Algorithmen auf der Drohne deren Sensordaten, um ihren Flug nach und nach besser zu stabilisieren. Dieser Versuch ließ sich auch am einfachsten mehrmals durchführen, denn beim Schweben konnte die Drohne mittels eines Kabels vor Abstürzen gesichert werden. „Drohnen sind fragil und gehen rasch kaputt bei Abstürzen. Und das kann schon einmal schnell passieren, wenn der Algorithmus noch nicht so gut funktioniert“, schmunzelt Steinbrener. „Die Arbeit mit solchen Algorithmen ist immer etwas empirisch. Man überlegt sich etwas und muss es dann einfach ausprobieren.“

Die Versuche im Schwebeflug waren ein Erfolg und gaben den Forschenden Einblicke, welche Arten von KI-Algorithmen am besten dafür funktionieren. Als nächsten Schritt planen sie, kompliziertere Flugmanöver mittels KI-Algorithmen stabilisieren zu lassen. Außerdem wollen sie ihren Ansatz verallgemeinern, damit ihre Software auch mit anderen als den getesteten Drohnenmodellen und Sensoren funktioniert.

Steinbrener schwebt – buchstäblich – eine Vielzahl von zukünftigen Anwendungsbeispielen vor: „Drohnen, die autonom und ohne äußere Signale navigieren können, wären in der Lage kritische Infrastruktur wie Brücken oder Strommasten selbstständig inspizieren, die sonst nur schwer erreichbar sind, oder für Menschen gefährliche Situationen überblicken. Sie könnten sogar selbstständig andere Planeten erkunden, wo es ja kein GPS zum Navigieren gibt.“

Zur Person

Jan Steinbrener studierte Physik in Würzburg und den USA und promovierte dort zum Thema Röntgenmikroskopie. Seine Karriere brachte ihn danach an das Max-Planck-Institut für medizinische Forschung in Heidelberg und zur Carinthian Tech Research (CTR) AG in Villach. Seit 2019 forscht er am Institut für Intelligente Systemtechnologien an der Universität Klagenfurt, wo er seit Dezember 2024 auch Vizerektor für Forschung und Internationales ist.

Sein Forschungsprojekt „Live fliegen lernen“ (2021–2024) wurde durch das 1000-Ideen-Programm des Wissenschaftsfonds FWF, das besonders innovative Ansätze in den Wissenschaften finanziert, mit 153.000 Euro gefördert.