Werden wir hilfsbereiter unter Stress?

Noch bis Anfang März waren freundliche Gesten wie Händeschütteln, einander auf die Schulter klopfen oder herzliches Umarmen hierzulande völlig normal. Binnen kürzester Zeit musste diese „soziale Norm“, also ein Sozialverhalten, auf das sich die Gesellschaft verständigt hat, durch soziale Isolation und andere Formen des sozialen Distanzhaltens ersetzt werden. Auf diese Weise soll die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt und besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen vor einer Ansteckung geschützt werden. „Die aktuelle Entwicklung zeigt, wie schnell sich soziale Normen an Herausforderungen anpassen und wie dynamisch und fluide sie sind“, erklärt Claus Lamm, Leiter der „Social, Cognitive and Affective Neuroscience Unit“ (SCAN) an der Universität Wien. Dieser rasche Wandel wirft jedoch, speziell mit Blick auf die Ausgangsbeschränkungen, einige Fragen auf: Wie reagieren Menschen auf solche Ausnahmesituationen? Was denken sie darüber? Was empfinden sie, wie bewerten sie Risiken und wie verhalten sie sich? Gemeinsam mit Christian Ruff von der Universität Zürich erforscht der Neurowissenschafter mit Fokus auf sozial-emotionale Prozesse in einem vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Projekt, wie sich Stress auf unser Sozialverhalten auswirkt, sprich wie wir in Stresssituationen miteinander umgehen.

Was prägt unser Sozialverhalten?

Obwohl Stress sehr gut untersucht ist, gab es zu dessen Auswirkungen auf das Sozialverhalten bisher kaum Forschung. Dieser Aspekt wurde spät thematisiert, erstmals im Jahr 2000 durch die renommierte Sozialpsychologin Shelley E. Taylor von der University of California. Die Expertin für soziale Kognition hinterfragte das etablierte evolutionsbiologische Modell, wonach das Individuum unter Stress nur Kampf oder Flucht („fight or flight“) kennt und stellte eine neue Hypothese auf: Der zufolge suchen wir gemäß der „Tend-and-befriend“-Theorie gerade in Stresssituationen den Kontakt mit Menschen, die uns unterstützen, um Allianzen zu bilden. Denn Stress löst sowohl im Körper als auch im Gehirn eine Anpassungsreaktion aus und aktiviert damit den Organismus als Ganzes, um die Zusatzbelastung zu stemmen. Die verschiedenen kognitiv-affektiven Prozesse, die hinter unserem Sozialverhalten stehen, teilte Kooperationspartner Ruff in „soziale Motivation“, „soziale Kognition“ und „Konformität mit sozialen Normen“ ein. Taylors Hypothese samt den empirischen Tests bildeten die Grundlage für das aktuelle länderübergreifende FWF-Projekt. „Wir wollen besser nachvollziehen, welche Bereiche des Gehirns wie zusammenarbeiten. Der Weg vom Stressfaktor über das Gehirn hin zum Sozialverhalten steht für uns im Vordergrund“, erläutert Lamm.

Denken geht nicht ohne Emotion

Denken, fühlen sowie die körperliche Reaktion auf Emotionen betrachten die Forschenden dabei als Einheit. Dass beim Nachdenken immer auch eine emotionale Antwort hineinspielt, erklärt der Neurowissenschaftler anhand der aktuellen Coronakrise: „Über das exponentielle Wachstum der mit dem Virus Infizierten lässt sich nicht ohne Gefühlskomponente nachdenken. Man kann sich zwar kognitiv vorstellen, dass die Kurve weiter nach oben geht, das ist ein Prozess, bei dem Bereiche des parietalen und präfrontalen Cortex aktiv sind, die mit (numerischem) Denken und Verstehen zu tun haben. Allerdings ist es uns gleichzeitig möglich, uns den Sachverhalt emotional („auf der Gefühlsebene“) vorzustellen, das heißt, wir malen uns automatisch auch die Konsequenzen für unser aller Leben bzw. für uns selbst aus.“ Jede Emotion löst zudem eine körperliche Reaktion aus, die im Gehirn unter anderem in Strukturen wie der Inselrinde und der Amygdala repräsentiert ist. Aus evolutionärer Sicht dienen Emotionen dazu, den Organismus aus einer Situation herauszubewegen. Emotion wird in Motivation umgewandelt und ist daher ein entscheidender Treiber für unser Verhalten. „Da Menschen hochsoziale Wesen sind, berücksichtigen wir zusätzlich zu diesen individuellen Prozessen auch den sozialen Kontext, in dem diese stattfinden“, klärt Lamm auf.

Ist Geben vom Aufwand (un)abhängig?

Zurück zur „Tend-and-befriend“-Theorie, die also besagt, dass Menschen unter Stress zu prosozialem Verhalten neigen. Es gibt Simulationen, um diesen Effekt empirisch zu untersuchen, doch diese haben laut dem Neurowissenschaftler einige Schwächen. So blieb etwa bisher der Faktor des Aufwands unberücksichtigt. In Alltagssituationen spielt dieser aber eine maßgebliche Rolle. Dass Menschen bereit sind, anderen unter Stress etwas abzugeben, wurde bis dato meist anhand von Spielen aus der Verhaltensökonomie (z.B. Ultimatum-, Diktatorspiel) aufgezeigt. Da dabei jedoch der Akt des Gebens ohne Aufwand erfolgt, stellte sich für die Forschenden die Frage, ob prosoziales Verhalten wirklich zunimmt oder ob das, wie vermutet, vom Aufwand abhängt. „Wenn ich eine Deadline einhalten muss, unter Stress stehe und mich ein Kollege fragt, ob ich nicht noch schnell über seinen Text drüber schauen kann, ist das für mich mit Aufwand verbunden. Fragt er mich, ob er die Hälfte meines Druckerpapiers verwenden darf, wovon ich genug habe, ist das für mich weder ein Aufwand, noch werden aktuell benötigte Ressourcen eingeschränkt. Unsere Hypothese lautet daher, dass man unter Stress weniger prosoziales Verhalten zeigt, wenn es mit Aufwand verknüpft ist.“ Um dies adäquat und umfassend zu untersuchen, werden die Kompetenzen in den beiden Labors in Wien und Zürich gebündelt.

Aufwand und Alltagsstress möglichst realitätsnah

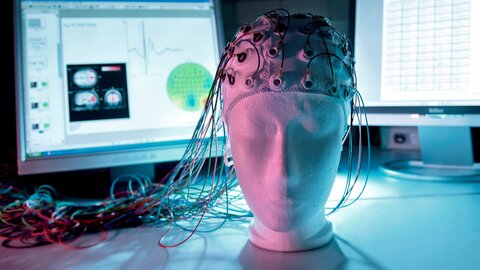

Zur Stressmessung greifen die Forschenden auf „The Montreal Imaging Stress Task“ (MIST) zurück: Akuter Stress wird erzeugt, indem Versuchspersonen mathematische Aufgaben lösen müssen, die immer schwerer bis nicht mehr bewältigbar werden. Dabei allein würde jedoch der soziale Bewertungsaspekt fehlen, der ein wichtiger Stressor ist. „Wir haben das bei unseren Studien gelöst, indem wir den sozialen Vergleich ins Spiel bringen. Während die Personen die Aufgaben lösen, wird ihnen gesagt, dass sie in Relation zu anderen schlechter dastehen“, so der Forscher. Insgesamt haben an den bisherigen Studien 120 Personen (alle aus einer Altersgruppe) teilgenommen, wobei der Messaufwand pro Person mehrere Stunden beträgt. Die neuronalen Prozesse werden mittels funktioneller Magnetresonanztomografie (fMRT) aufgezeichnet und ausgewertet. Im Anschluss an die mathematischen Aufgaben folgt ein verhaltensökonomisches Spiel, bei dem die Teilnehmenden eine bestimmte Geldsumme zwischen sich und jemand anderem aufteilen sollen.

Ob die Bereitschaft, fairer zu teilen unter Stress zunimmt oder ob es vom Aufwand abhängt, testet Lamm mithilfe eines Handergometers. Um Geld abzugeben, muss man das Handergometer drücken – je mehr, desto anstrengender wird es. So kann das Forscherteam, das durch Postdoc Paul Forbes sowie Studierende und Forschungsassistentinnen und -assistenten unterstützt wird, differenzieren: Wie stellt sich „Tend-and-befriend“ bei wenig oder viel Aufwand dar? Kommt die Motivation dafür von innen, oder verspricht man sich etwas vom Geben? Indem kognitive, affektive und normative Prozesse beleuchtet werden, soll nachvollziehbar werden, wie Sozialverhalten entsteht und welche Prozesse beteiligt sind.

Online-Umfrage zu Auswirkungen von Corona

Auch die Forschenden wurden durch die Corona-Pandemie ausgebremst. „Wir wären Mitte März mit der Datenerhebung für die erste Studie fertig gewesen. Ohne vollständigen Datensatz ist nun aber keine Auswertung möglich“, bedauert Lamm das Fehlen an Zwischenergebnissen. Mit der globalen Corona-Krise erkennt er aber viele Berührungspunkte, etwa die Auswirkung von Stress auf Suchtverhalten. Ergänzend plant das Team, kurzfristig eine Online-Umfrage zum Sozialverhalten zu starten, um aus den aktuellen Erfahrungen der Pandemie wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen.

Zur Person Claus Lamm ist biologischer Psychologe und befasst sich mit den biologischen Grundlagen von psychologischen Phänomenen. Sein Spezialgebiet, die sozial-kognitive Neurowissenschaft, ist eine junge Disziplin und der Begriff im deutschsprachigen Raum noch kaum etabliert. An der Universität Wien leitet er die „Social, Cognitive and Affective Neuroscience Unit“ (SCAN) am Institut für Psychologie der Kognition, Emotion und Methoden.

Publikationen