Wenn Essen zum Feind wird

Manchmal fängt es am Schulhof an: Plötzlich ist das Gewicht ein Thema. Wer wiegt wie viel, wer ist die Dünnste? Man beginnt sich mit Ernährung und Kalorien zu beschäftigen, wiegt sich immer häufiger ab. Essstörungen nehmen meistens einen schleichenden Verlauf. Es betrifft zum Großteil Mädchen – und sie werden immer jünger.

Einer, der das bestätigen kann, ist Andreas Karwautz. Er ist Psychotherapeut, Kinder- und Jugendpsychiater und Gründer und Leiter der Spezialambulanz für Essstörungen im Kindes- und Jugendalter im Wiener AKH. „Früher hatten wir im Schnitt 14-Jährige mit einem Vollbild einer Magersucht, heute sind es oft schon 12-Jährige“, berichtet er von einer Entwicklung, die durch die Pandemie beschleunigt wurde. Seine Beobachtung wird von Studien aus Schweden und Deutschland belegt. Das Fatale daran: Je jünger die Kinder, umso schwerwiegender und weitreichender sind die Folgen der Erkrankung für Körper und Geist.

Je jünger, umso schlimmer die Langzeitfolgen

Bei Magersucht stellen sich die Organsysteme auf Sparflamme ein, der Körper reguliert alle Funktionen herunter, Blutdruck und Puls verlangsamen sich. Auch das Gehirn wird nicht ausreichend versorgt, man wird müde, unkonzentriert und depressiv. Magersüchtige Kinder wachsen nicht mehr, weil Wachstumshormone unterdrückt werden, was auch problematisch für die Entwicklung der Knochen ist und später zu Osteoporose führen kann.

„Früher hatten wir im Schnitt 14-Jährige mit Magersucht, heute sind es 12-Jährige.“

Bei manchen Mädchen setzt die Menstruation nicht ein oder bleibt über längere Zeit aus. Insbesondere unter den psychischen Folgen einer Essstörung leiden Betroffene oft ihr ganzes Leben. Ängste können in langfristige Angststörungen übergehen, Depressionen können lebenslang anhalten.

Zahl der Hilfesuchenden in der Pandemie gestiegen

Neben immer jünger werdenden Patient:innen mit Essstörungen erlebt der Mediziner seit zwei Jahren auch einen deutlichen Anstieg an Hilfesuchenden in seiner Ambulanz. Dass die Zahl der Erkrankungen zugenommen hat, hält er aber für eine vereinfachte Darstellung. Er glaubt vielmehr, dass diejenigen, die jetzt Hilfe suchen, bereits vor der Pandemie erkrankt waren. „Die Pandemie hat die Dunkelziffer sichtbarer gemacht“, sagt er. Und diese ist hoch.

Drei Viertel der Erkrankten suchen keine Hilfe

Der Psychiater bezieht sich auf die repräsentative, österreichweite Studie Mental Health in Austrian Teenagers (MHAT), die er ab 2013 leitete. 2.500 Schulen aller Schultypen in allen Bundesländern wurden untersucht. Das Ergebnis damals: 75 Prozent aller von Essstörungen betroffenen Kinder und Jugendlichen suchen sich niemals Hilfe. „Diejenigen, die schon vorher erkrankt waren, sind unter den Pandemiebedingungen so unter Druck geraten, dass sie sich Hilfe suchen mussten“, sagt Karwautz. Das gelte auch für andere „stille“ Störungen wie Depressionen und Angst- oder Zwangsstörungen, sie seien in den letzten zwei Jahren sichtbarer geworden.

Magersucht, Binge Eating, Bulimie

Betroffen von Essstörungen sind in Österreich etwa acht Prozent aller Kinder und Jugendlichen, vor allem Mädchen im Alter zwischen 10 und 18 Jahren. Die drei häufigsten Erkrankungsformen sind Anorexia nervosa, auch Magersucht genannt, Bulimie und die Binge-Eating-Störung. Dazu kommen noch weniger verbreitete Formen wie Nahrungsverweigerung, die vor allem bei kleineren Kindern zwischen einem und sieben Jahren zu finden ist. Diese Kinder essen nur bestimmte Nahrungsmittel oder verweigern überhaupt das Essen. „Das ist vergleichsweise harmlos, aber die Machtkämpfe zwischen Kind und Eltern können sich bis zur Gewaltanwendung hochschaukeln“, beschreibt der Psychiater die destruktive Dynamik.

Binge Eating und Bulimie – drei von hundert in Behandlung

Drei Prozent aller Kinder und Jugendlichen in Österreich sind mit der Diagnose Binge-Eating-Störung oder Bulimie in Behandlung. Bei beiden Krankheitsbildern erleiden die Betroffenen immer wiederkehrende Essanfälle mit Kontrollverlust und darauffolgende Schuldgefühle. Patient:innen mit Bulimie wenden zusätzlich Methoden der Gewichtskontrolle an, aus Angst zuzunehmen. Diese reichen von Erbrechen über Abführmittel bis hin zu hochriskanten Methoden wie die Reduktion der Insulinmenge bei Diabetes-1-Patient:innen.

Magersucht ist weiblich

An Magersucht, dem ständigen Gefühl, zu dick zu sein, wodurch man keine Nahrung mehr zu sich nimmt, sind in Österreich 0,5 bis 1 Prozent der 10- bis 18-jährigen Kinder und Jugendlichen in Behandlung. Vor allem sind es Mädchen, Karwautz schätzt den Anteil auf 95 Prozent. Die Gründe dafür sind vielfältig. Zum einen ist die hormonelle Veränderung bei Mädchen in der Pubertät stärker als bei Buben. Während adoleszente Männer primär durch Muskelmasse zunehmen, nimmt beim weiblichen Körper der Anteil der Fettmasse am Gesamtgewicht zu. Zum anderen spielt die Sozialisierung eine Rolle, wo es als ungeschriebenes Gesetz für Frauen gilt, schlank zu sein. Sind Männer von Magersucht betroffen, dann erkranken sie allerdings laut dem Experten mit 30-jähriger Erfahrung besonders schwer.

Spezialambulanz – Großteil anorektische Mädchen

Als Andreas Karwautz 1993 „gegen viele Widerstände“ im Allgemeinen Krankenhaus (AKH) der Stadt Wien die Spezialambulanz für Essstörungen im Kindes- und Jugendalter gründete, leistete er Pionierarbeit. Prägend für diesen Schritt war sein erster Kontakt als junger Assistenzarzt zu einer Anorexie-Patientin: „Wie bekomme ich Kontakt zu einer Patientin, die kaum mehr spricht, weil das Wort einfach erstorben ist in diesem ausgehungerten Körper? Das war eine wichtige Erfahrung für mich“, erinnert er sich. Der Großteil der Kinder und Jugendlichen, die Karwautz mit seinem Team über Jahre betreut, sind Mädchen mit Magersucht. Das liegt vor allem daran, dass von Magersucht Betroffene oft am schwersten erkrankt sind und deshalb eher in Behandlung kommen und Bulimie und Binge-Eating-Störung meist bei etwas Älteren auftreten, die nicht mehr in die Kinder- und Jugendpsychiatrie fallen.

Ursachen und Risikofaktoren

Den meisten Essstörungen bei Kindern und Jugendlichen liegt die Angst zugrunde, zu dick zu sein und dadurch nicht akzeptiert zu werden. Die dahinter liegenden Ursachen sind komplex. Es gibt vielfältige Risikofaktoren, die in einer individuellen Konstellation begünstigen können, ob jemand in einem gewissen Lebensalter bedingt durch aktuelle Auslöser erkrankt oder nicht. „Einfache und monokausale Ursachen für Essstörungen gibt es nicht, die Modelle sind immer multidimensional“, stellt der Experte fest. Neben biologischen sind psychologische, psychosoziale und soziokulturelle Faktoren für die Entstehung relevant.

„Einfache und monokausale Ursachen gibt es nicht.“

Magersucht zu 60 Prozent genetisch bedingt

Magersucht ist eine stark biologische Erkrankung mit einer Erblichkeit von knapp 60 Prozent. Große sogenannte genomweite Assoziationsstudien, an denen auch die Medizinische Universität Wien teilnimmt, konnten bisher erbliche Krankheitsrisiken in Verbindungen mit Magersucht, aber auch Bulimie und Binge-Eating-Störung feststellen; vor allem in Bereichen, die auch für Autoimmunkrankheiten relevant sind. „Bedeutend sind Genabschnitte, die für Neurotransmittersysteme eine Rolle für Hunger, Sättigung und Stimmung spielen“, erklärt der Wissenschaftler.

Perfektionismus, verringertes Selbstwertgefühl

Im Psychologischen und Psychosozialen gibt es empirisch verlässliche Daten, dass Perfektionismus, ein verringertes Selbstwertgefühl, Angst vor Kontrollverlust, Traumata, vermeidende Copingstrategien und kulturelle Einflüsse in Kombination eine Rolle spielen. Etwas, das laut dem Experten bei fast allen Magersuchtkranken entscheidend ist: Sie wissen nicht, wie sie auf Problemsituationen reagieren sollen. In der Medizin spricht man von vermeidendem Coping – man geht den Problemen aus dem Weg oder leugnet sie.

Norm- und Leistungsdenken, westliches Schönheitsideal

Auch ungesunde Familienstrukturen können krank machen. Einige Faktoren wie heftige Konflikte zwischen Eltern, erhöhtes Norm- und Leistungsdenken, impulsive Handlungen oder fehlende Emotionen im Familienumfeld begünstigen beispielsweise Bulimie. Eine ebenso wichtige Rolle spielt der kulturelle Einfluss eines westlichen Schlankheitsideals und dessen Verbreitung über soziale Medien. Gerade junge Mädchen vergleichen sich mit den Vorbildern am Bildschirm. Man weiß aus Untersuchungen im asiatischen Raum, dass Gewichtssorgen mehr in Regionen existieren, die unter einem hohen Medieneinfluss stehen, und dass es grundlegende Unterschiede im Stadt-Land-Verhältnis gibt.

Risiko steigt mit Zugang zu westlichen Medien

Eine Längsschnittstudie von Jackson und Chen aus dem Jahr 2011 zum sozialen Wandel in China zeigt, dass sich durch eine Konfrontation mit dem westlichen Schlankheitsideal über den Zugang zu westlichen Medien die Risikofaktoren zur Ausbildung einer Essstörung im Jugendalter den bekannten Faktoren im europäischen und nordamerikanischen Raum angeglichen haben.

Risiko höher im urbanen Raum und bei oberen Schichten

Kulturvergleichende Studien zeigen zudem, dass in nichtwestlich orientierten Ländern Mädchen und junge Frauen eher an einer Essstörung erkranken, wenn sie mit westlichen Körpernormen konfrontiert werden, in städtischen Zentren leben, sich früher in westlichen Ländern aufgehalten haben und ihr sozioökonomischer Status hoch ist. In Entwicklungsländern und sich entwickelnden Ländern ist die Häufigkeit von Essstörungen deutlich niedriger, jedoch auch dort im Steigen begriffen. Untersuchungen an Migrant:innen (darunter diese Studie) zeigen ein sogenanntes „culture-change syndrome“, d. h., junge Frauen entwickeln nach einem Wechsel in den westlichen Kulturkreis häufiger Körperbildprobleme und Essstörungen. Der Zusammenhang mit dem westlichen Körperideal zeigt sich in erster Linie bei Bulimie. Magersucht scheint nur sehr eingeschränkt kulturabhängig zu sein, nichtwestlich geprägte Länder zeigten in Untersuchungen ähnlich hohe Prävalenzzahlen.

Binge-Eating bei schwarzen und weißen Frauen gleich verbreitet

Mehrere Untersuchungen an afroamerikanischen Frauen in den USA und der Karibik legen nahe, dass es auch eine ethnische Komponente bei der Entstehung von Anorexie gibt. Obwohl diese Frauen vonseiten der Medien ähnlichem Schlankheitsdruck ausgesetzt sind wie weiße Frauen, erkranken sie extrem selten an Magersucht und seltener an Bulimie als weiße Frauen. Dagegen sind Binge-Eating-Störungen bei schwarzen und weißen Frauen gleich weit verbreitet. Ein Zusammenhang mit der Verfügbarkeit billiger aber ernährungsphysiologisch minderwertiger Nahrungsmittel wie z.B. Burger und zuckerhaltige Limonaden ist dabei evident.

Keine Erscheinung des 20. Jahrhunderts

Essstörungen sind allerdings keine Erscheinung des 20. Jahrhunderts. Abgesehen von historisch frühen Formen des selbst herbeigeführten Untergewichts bei asketisch-mystischen Fastenden, die einem Modell weiblicher Frömmigkeit oder gar Heiligkeit folgten und ein religiöses Motiv hatten, verbreiteten sich moderne Formen von Essstörungen wie Magersucht und Bulimie in Europa bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, erstmals beschrieben wurden sie bereits 1694.

Kaiserin Sisi – Diäten und exzessiver Sport

Ein berühmtes Beispiel ist Kaiserin Sisi. Bei einer Körpergröße von 1,72 Meter wog sie zeitweise nicht mehr als 50 Kilo. Mit einer Orangen-, Ei- oder Milchdiät hielt die Monarchin ihr Gewicht konstant niedrig und brachte ihre Taille auf schmale 46 Zentimeter. Dazu betrieb sie exzessiv Sport: Bis zu acht Stunden Reiten und Turnübungen standen am täglichen Programm.

Zunahme an Magersucht in den 1960er- und 1970er-Jahren

Im Unterschied zu religiös motiviertem Fasten sind Essstörungen gekennzeichnet von der überwertigen Sorge um das eigene Körpergewicht, begleitet von Maßnahmen zur Gewichtskontrolle. Erst in den 1960er- und 1970er-Jahren, als die Häufigkeit von Magersucht zunahm, wurde sie eine öffentlich bekannte Erkrankung.

Welche Alarmsignale können Eltern wahrnehmen?

„Wenn das Kind immer wieder Gründe findet, weshalb es nicht mit den anderen gemeinsam isst, wenn Essen verschwindet, weil es unbemerkt im Mülleimer landet, dann sollte man hellhörig werden und nachfragen“, nennt der Mediziner Beispiele und sagt: „Jugendliche sind Meister des Versteckens und sie können Menschen – gerade die Eltern – auf Distanz halten, deshalb muss man schauen, ob das Verhalten altersentsprechend ist oder mehr dahintersteckt.“

„Magersucht wird schnell chronisch. “

Klare Essstörungssymptome sind ein zunehmendes Interesse für Nahrungszusammensetzung und Kaloriengehalt, das Vermeiden oder Verweigern von Hauptmahlzeiten, häufige Gewichtskontrollen, sich dick fühlen trotz Normal- oder Untergewicht, exzessiver Sport, zunehmende Leistungsorientierung und Isolation und das Ausbleiben der Menstruation.

Essstörungen – Kernkompetenz der Psychiatrie

Die Spezialambulanz am AKH sieht sich laut Karwautz vorrangig für schwer Erkrankte zuständig, wenn es komplex und schwierig werde. Er würde sich wünschen, dass die jungen Patient:innen schon früher in die Kinder- und Jugendpsychiatrie kämen, damit sie sich den langen Weg der Chronifizierung ersparen. Denn Essstörungen seien eine Kernkompetenz seines Faches. „Magersucht chronifiziert schnell. Wenn man gleich zur Psychiatrie kommt, kann man eine Erkrankung vielleicht noch zügig und fachgerecht abfangen und erspart sich einen langen Leidensweg“, sagt er. Eine Stigmatisierung der psychiatrischen Fächer mitunter durch die Pädiatrie oder andere Disziplinen wie Psychologie und Psychotherapie seien dem Heilungserfolg abträglich, meint Karwautz und sieht die Notwendigkeit aller Bereiche mit einander zu kooperieren.

Die "bedrohte Spezies" Psychiatrie

Umso mehr ärgert es den Psychiater, dass sein Fach nach wie vor unter einem Stigma leidet. „Die Psychiatrie wandte sich immer den psychosozial und gesellschaftlich Benachteiligten und Schwerstkranken zu: Suchtkranken, Suizidalen, Psychotischen, schwer Chronifizierten. Das Gros der Patient:innen mit leichten Depressionen und leichten Angststörungen wird auch von allen möglichen anderen Berufsgruppen versorgt. Die Psychiatrie ist die Endstrecke“, beschreibt er diese Stigmatisierung und nennt die psychiatrischen Versorger eine „bedrohte Spezies“. Es seien oft die armen Menschen, die sozial Benachteiligten und Schwerkranken, die sich keine Psychotherapie auf Sonderklassetarif leisten können. Dabei sei gerade die Psychiatrie hoch integrativ. „Keine Medizin wirkt, wenn man nicht mit der Patientin spricht“, nennt er sein Credo.

Gewohnheitsfaktor der Krankheit

Einer der Gründe, warum Essstörungen relativ schnell zu einem chronischen Problem werden können, liegt in der Rolle, die der Gewohnheitsfaktor spielt. Studien belegen: Die Krankheit gibt den Patient:innen Sicherheit, Selbstvertrauen und ein Gefühl von Stärke. Manche identifizieren sich gar mit der Krankheit, nennen sich „Anorektiker:in“ und müssen so in der Therapie erst über Jahre eine neue Identität entwickeln. Was bleibt, wenn die Krankheit weg ist? „In der Behandlung müssen die Jugendlichen etwas finden, wodurch sie sich sicher und stark fühlen, um auf die Krankheit verzichten zu können“, beschreibt es der Therapeut.

„Wir bräuchten doppelt so viele Betten“

Um aber mehr Patient:innen behandeln zu können, bräuchte es mehr Ressourcen. Die Versorgungslage in Österreich findet der Experte traurig. Der Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie sei dramatisch unterversorgt. „Wir bräuchten doppelt so viele Betten in der Kinderpsychiatrie in Österreich, in Wien noch mehr.“

„Die Kinder- und Jugendpsychiatrie ist dramatisch unterversorgt.“

Diese Aussage basiert auf den staatlich erhobenen Zahlen der GÖG (Gesundheit Österreich GmbH). Karwautz und seinem Team stehen gerade einmal acht Betten für ganz Wien zur Verfügung. „Wir brauchen in Ballungsräumen Einrichtungen, die genau auf diese Patient:innen zugeschnitten sind“, appelliert der Jugendpsychiater.

Therapie – spezifisch und multidisziplinär

Zur Zeit sind in der Spezialambulanz am AKH etwa 70 Patient:innen mit Magersucht in Behandlung. Bei jüngeren Kindern mit Essstörungen setzt die Behandlung bei den Eltern an. In systemischer Therapie arbeitet man an der Kommunikation, um die Machtkämpfe zu klären. Bei Anorexiepatient:innen im Jugendalter wird mit beiden Seiten gearbeitet. Für die Patient:innen gibt es mit Mantra eine spezifische Therapieform für magersüchtige Jugendliche. Den oft überforderten und verzweifelten Eltern wird mit Succeat ein Unterstützungsprogramm angeboten, das großen Anklang findet. Erzielt man über die ersten Monate der Behandlung keine Gewichtszunahme, werden Erkrankte stationär aufgenommen und multidisziplinär versorgt mit Maßnahmen wie Psychotherapie, Körpertherapie, Ergotherapie, Ernährungsberatung; weiters gibt es Kochgruppen und kritische Auseinandersetzung mit sozialen Medien. „Je spezifischer die Therapie, umso besser. Jemand muss etwas von Jugendlichen und von Essstörungen verstehen. Davon gibt es nicht viele“, bedauert der Experte.

Therapielandschaft in Österreich zu wenig evidenzbasiert

Leider fehle es im niedergelassenen Bereich an Therapeut:innen, die diese Voraussetzungen erfüllen. Ein Grundproblem der österreichischen Therapielandschaft ortet der Psychotherapeut darin, dass sie nicht auf evidenzbasierter Therapie beruhe. „Die österreichische Krankenkasse zahlt einen geringen Zuschuss für jede Therapieform, egal ob für das jeweils zu behandelnde Krankheitsbild eine wissenschaftliche Evidenz besteht oder nicht. Man sollte aber Therapien, die nachweislich für diese Krankheit und dieses Alter wirken, den Vorzug geben, diese aber auch voll bezahlen“, fordert er und nennt Deutschland als Vorbild.

Zusammenhang zwischen Anorexie und Darmflora

Eine neue, nebenwirkungsfreie Therapieform mit Probiotika erwartet sich der Wissenschaftler aus seiner aktuell vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Studie, die den Zusammenhang zwischen Magersucht und Darmflora untersucht. Die Darmflora von Magersuchtpatient:innen ist durch die pathologische Ernährung stark verändert. Die Vielfalt der Stämme ist reduziert und in schlechtem Zustand. Vorangegangene Studien haben gezeigt, dass bei Erreichen des Normalgewichts das Mikrobiom im Darm sich zwar verbessert, aber nicht vollständig hergestellt werden kann – und das selbst mehrere Monate nach der Heilung. Warum das so ist, weiß man noch nicht. Der Zusammenhang zwischen der Darmflora und Krankheiten wie Depressionen, Angststörungen, Schizophrenie und Autismus ist wissenschaftlich erwiesen und Probiotika sind hier bereits im Einsatz.

Probiotika gegen Magersucht?

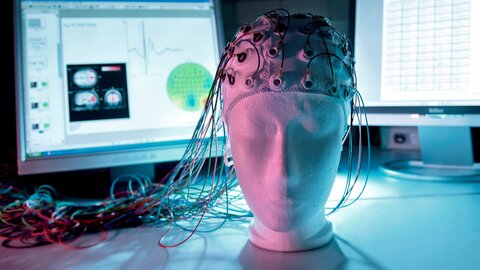

Der Mediziner erwartet sich von dieser doppelblind kontrollierten Placebo-Studie zur Anorexie viele wichtige Antworten. Was passiert, wenn die Patient:innen wieder an Gewicht zunehmen? Neben der Genetik des Darmmikrobioms und Blutparametern wird zusätzlich mittels funktioneller Magnetresonanz genau untersucht, was sich im Gehirn verändert. „Wenn man durch Gabe von Probiotika die Darmflora wieder in ein gutes Gleichgewicht bringt, dann sollte das sowohl Depressivität und Angst beeinflussen als auch die Essstörungsymptomatik per se“, sagt der Wissenschaftler.

Erkenntnisse passieren an den Grenzen

In dieser Studie sieht der Mediziner eines seiner wichtigsten Anliegen verwirklicht: Gebiete, die normalerweise getrennt sind, wie Psychologie, Psychiatrie und Neurowissenschaften wieder zusammenzubringen. „Gute spezifische Psychotherapien denken immer neurobiologische Erkenntnisse mit. Gerade bei Essstörungen ist das augenscheinlich, weil Körper und Seele hier massiv miteinander vernetzt sind.“ Der Wiener mag diese Grenzgebiete und ist sich sicher: „An den Grenzen passieren neue Erkenntnisse.“ Das Zusammenführen ist auch eines seiner großen Talente: 2023 organisiert er – gemeinsam mit der klinischen Psychologin Gudrun Wagner - bereits zum dreizehnten Mal den multidisziplinären „Wiener Kongress Essstörungen“, der jeden März im Wiener AKH stattfindet – mit jährlich steigenden Teilnehmer:innenzahlen.

„Die Patientin arbeitet, ich bin Mitarbeiter.“

Therapieerfolge bei 80 Prozent

Von den bisher rund 1.400 Patient:innen, die Karwautz und sein Team begleitet haben, konnten 80 Prozent geheilt werden. Ein wichtiges Kriterium für diesen Erfolg liegt im Case-Management. „Wir bleiben über die ganze Zeit der Therapie und in der nachgehenden Versorgung an den Patient:innen und deren Familien dran“, sagt der Mediziner. Wer hier schnelle Erfolge erwartet, sei fehl am Platz. Es brauche Geduld und – gerade in der Psychiatrie – das Vertrauen der Patient:innen. „Die Patientin arbeitet, ich bin Mitarbeiter“, bringt er es auf den Punkt.

„Du musst die Menschen mögen“

„Du musst die Menschen mögen“, wiederholt er mehrmals und man spürt seine Leidenschaft für die Aufgabe und wie wichtig ihm seine Patient:innen sind. „In der Kinder- und Jugendpsychiatrie hat man es mit Menschen in einer sehr dynamischen Lebensphase zu tun, wo man wirklich noch etwas bewirken kann. Wenn man den Dreh bekommt, funktioniert es und wenn man das oft erlebt, kann man dieses Vertrauen auch vermitteln. Die Menschen sind dann sehr dankbar und merken, da versteht jemand etwas von dieser Krankheit und den Verläufen“, beschreibt er seine unermüdliche Motivation.

Prävention – Stärkung des Selbstwertes

Aber wo kann man ansetzen, um die Entstehung einer Essstörung zu verhindern? Da man weiß, dass Patient:innen mit Essstörungen Schwierigkeiten haben, mit Problemen umzugehen, diese leugnen oder ihnen aus dem Weg gehen, setzen Präventionsprogramme hier an. In kontinuierlichen Trainings werden persönliche Ressourcen wie Selbstwert, Selbstbehauptung, Coping-Strategien und Stressmanagement gestärkt. „Wenn man solche Trainings kontinuierlich anbietet – beispielsweise im Schulkontext –, würden viele gar nicht erst in eine Essstörung rutschen“, verweist Karwautz auf international bewährte Beispiele.

Zur Person

Der Kinder- und Jugendpsychiater Andreas Karwautz forscht an der Medizinischen Universität Wien. Er ist Gründer und Leiter der multidisziplinären Spezialambulanz für Essstörungen im Kindes- und Jugendalter am Allgemeinen Krankenhaus (AKH) Wien. Während seiner Ausbildung zum Psychotherapeuten studierte er Humanmedizin an der Medizinischen Universität Wien. Er ist Facharzt für Psychiatrie & Neurologie und Professor für Kinder- und Jugendpsychiatrie und langjähriger stationsführender Oberarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie am AKH.

Die Forschungsschwerpunkte des Wissenschaftlers liegen in allen Bereichen der Essstörungen: Risiko, Genetik, Ätiologie, Klinik, Persönlichkeit und Therapie. Von 1997 bis 1998 forschte der Wiener mit einem vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Erwin-Schrödinger-Stipendium am Institute of Psychiatry, Psychology and Neurosciences des King‘s College Hospital in London. In einer aktuell vom FWF geförderten Studie untersucht er die Interaktion zwischen Darmflora und Gehirn bei Anorexia nervosa. Ziel ist eine neue Therapie mit Probiotika.