Vom Kannibalen zum Vorzeigevater

Sie sind zwischen 1,5 und 6 Zentimeter groß, haben oft eine knallig bunt gefärbte, giftige Haut, leben in Mittel- und Südamerika und unterscheiden sich stark vom Rest ihrer Gruppe. Die Rede ist von Pfeilgiftfröschen. Anders als viele andere Frösche sind sie tagaktiv, zeigen hohe Territorialität und legen ihre Eier an Land ab. Die Kaulquappen, die ein paar Wochen nach der Eiablage schlüpfen, können jedoch nur im Wasser weiter überleben. Dieses Dilemma – terrestrische Gelege und aquatische Kaulquappen – lösen die Pfeilgiftfrösche durch erhöhten Einsatz in der Brutpflege: Die Eltern nehmen die Kaulquappen nach dem Schlüpfen auf den Rücken und transportieren diese huckepack zu geeigneten Wasserstellen – ein für Frösche generell untypisches Verhalten.

Strategische Planung beim Pfeilgiftfrosch

Eva Ringler ist seit ihrer Diplomarbeit fasziniert von der enormen Vielfalt im Paarungs- und Brutverhalten dieser Froschfamilie. Entgegen der landläufigen Annahme, dass Amphibien stark instinktgebunden sind, konnte sie mit ihrer Arbeit zeigen, dass Pfeilgiftfrösche strategisch planen und ihr Verhalten sehr flexibel an veränderte Bedingungen anpassen können. Die Biologin vom Messerli Forschungsinstitut der Veterinärmedizinischen Universität Wien erforscht dabei Allobates femoralis, einen ungiftigen Vertreter innerhalb der Pfeilgiftfrösche, braun gefärbt, mit einem hellen Seitenstreifen, der in Amazonien und dem Guyana-Schild weit verbreitet ist.

Engagierte Väter

Bei den Pfeilgiftfröschen gilt Damenwahl: Das Weibchen wählt den Partner aktiv aus, indem sie sich in sein Territorium begibt, und sich dann in einem stundenlangen Balzritual vom Männchen umwerben lässt. Nach der Eiablage verlässt das Weibchen das Territorium und das Gelege und kehrt zu ihrer vorherigen Sitzwarte zurück. Haben sich die Eier nach zwei bis drei Wochen fertig zu Kaulquappen entwickelt, ist es die Aufgabe des nur etwa zwei Gramm leichten Männchens, sie ins Wasser zu transportieren. Mit dem Gelege am Rücken hüpft es durch den Regenwald und verteilt seinen Nachwuchs auf viele, teilweise weit vom Brutplatz entfernte Tümpel.

Neue Froschpopulation

Aber wie weiß der Vater, wohin er das Gelege tragen soll? Um dieser Frage nachzugehen, siedelten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler um Eva Ringler im Regenwald von Französisch Guyana Kaulquappen in einer zuvor nicht von diesen Fröschen besetzten Flussinsel in künstlichen Wasserstellen an. Mittels genetischer Analysen konnten sie dabei einzelne Tiere im Laufe ihrer gesamten Entwicklung verfolgen – von der Kaulquappe zum adulten Frosch – und weiters auch Elternschaften zwischen Kaulquappen und ausgewachsenen Fröschen bestimmen, um so die Transportwege rekonstruieren zu können.

„Bei manchen Arten bilden sich monogame Paare aus. Das ist bisher einzigartig bei Fröschen.“

Risikominimierung für den Nachwuchs

Verschiedene Arten von Pfeilgiftfröschen haben verschiedene Strategien entwickelt, um ihren Nachwuchs aufzuziehen: Manche wählen große Wasserstellen – in denen es allerdings auch mehr Fressfeinde gibt –, manche verteilen die Kaulquappen auf kleine Tümpel bis hin zu jener Art, die einzelne Kaulquappen in winzigen Bromeliengewächsen ablegen, die nur von Regentropfen befüllt werden – in denen es keine Feinde, aber auch keine Nahrung gibt. Bei dieser Art übernimmt auch das Weibchen einen höheren Anteil an der Brutpflege, indem es den Nachwuchs mit unbefruchteten Nähreiern füttert. „Hier bilden sich sogar längerfristige sozial monogame Paare aus. Das ist bisher einzigartig bei Fröschen“, berichtet Ringler. In einer aktuellen Studie konnten Ringler und ihr Team zeigen, dass Allobates femoralis beim Kaulquappentransport mehrere Wasserstellen besuchen, um ihre Nachkommen zu verteilen – quasi zur Risikostreuung –, um nicht alles auf eine Karte zu setzen und somit die Überlebenschancen der Nachkommen zu erhöhen.

Weibchen springen ein

Durch genaue Beobachtung der Tiere im Freiland und auch im Zuge jedes durchgeführten Experiments tauchen immer wieder neue Fragestellungen auf. So konnten die Biologinnen und Biologen immer wieder beobachten, wie auch Froschmütter ihre Kaulquappen huckepack durch den Wald trugen. Ein Zufall? Wie Ringler und ihr Team sowohl in ihrem Froschlabor an der Universität Wien als auch im Freiland herausfinden konnte, springen Weibchen ein, wenn das Männchen gefressen wird oder aus anderen Gründen aus dem Territorium verschwindet. „Ein solches Einspringen war bei uniparentalen Arten – also solchen, wo in der Regel nur ein Elternteil für die Brutpflege zuständig ist – bisher nicht bekannt“, erläutert Ringler diese neue Erkenntnis.

Froschkommunikation

Aber wie erfährt die Froschmutter überhaupt, dass sie gebraucht wird? An der Beantwortung dieser Frage arbeitet das Team um Ringler gerade: „Wenn das Männchen ein Territorium besetzt, ruft es laut, um Rivalen fernzuhalten. Wir nehmen an, dass dieser Ruf auch den Nebeneffekt hat, dass Weibchen damit kontrollieren können, ob ihr Partner noch in seinem Territorium anwesend ist“, nennt Ringler ihre Arbeitshypothese, wobei die Wissenschaftlerin auch herausfinden will, ob das Weibchen die individuelle Signatur des Rufes erkennt oder lediglich die Position des Rufers oder eine Kombination aus beidem.

Kannibalismus als strategische Maßnahme

Manchmal entstehen neue Fragen ganz unerwartet, sozusagen aus einem „Unfall“. Als das Forschungsteam im Regenwald seine Ergebnisse aus dem Labor überprüfen will, dafür Männchen von ihren Territorien temporär entfernt, und auf das Weibchen, das einspringen soll, wartet, erscheint plötzlich ein fremdes Männchen vor der Kameralinse. Und statt die Kaulquappen zu transportieren, frisst es einfach das Gelege auf. „Das war eine echte Überraschung! Kannibalismus als strategische Maßnahme wurde zuvor bei Pfeilgiftfröschen nicht beobachtet“, erzählt Ringler.

„Der Frosch stellt eine Kosten-Nutzen-Rechnung an.“

Vom Kannibalen zum fürsorglichen Vater

Allerdings schlägt dieses hoch aggressive Verhalten des Männchens nach der Verpaarung in absolute Fürsorge um. „Hat das Männchen ein Territorium etabliert, trägt es alles, was in seinem Brutplatz liegt, auch fremden Nachwuchs“, schildert die Wissenschaftlerin ihre Beobachtungen zwischen den beiden Extremen Auffressen und Tragen der „Kuckuckskinder“. „Hier stellt der Frosch eine Kosten-Nutzen-Rechnung an“, sagt Ringler. „Das Risiko, ein eigenes Gelege liegenzulassen ist wesentlich höher als der Zusatzaufwand, fremdes zu transportieren, weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass der Nachwuchs, der sich im eigenen Territorium befindet, auch wirklich der eigene ist“, erklärt sie das Verhalten.

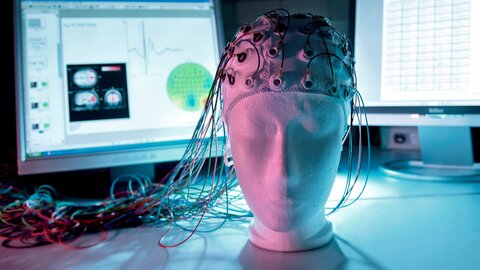

Neuronale und hormonelle Mechanismen der Brutpflege

In Zukunft möchte Ringler mit ihrem Team untersuchen, welche neuronalen und hormonellen Aspekte im Brutpflegeverhalten von Pfeilgiftfröschen eine Rolle spielen. Den Grundstein dafür legte sie 2017 in ihrem Auslandsforschungsjahr an der University of California Los Angeles, das sie im Rahmen ihrer vom FWF finanzierten Hertha-Firnberg-Förderung absolvierte. An dieser Universität, die Ringler als „Hotspot im Small-Animal Brain-Imaging“ bezeichnet, wollte sie untersuchen, ob funktionelle Magnetresonanztomografie (fMRI) auch bei Fröschen anwendbar ist. Mit dieser Methode kann man untersuchen, welche Regionen des Gehirns in unterschiedlichen Situationen aktiv sind.

Geschlechtsspezifische Unterschiede

Ringler möchte zum Beispiel untersuchen, ob es geschlechtsspezifische Unterschiede in den kognitiven Prozessen während des Brutpflegeverhaltens bei Pfeilgiftfröschen gibt, insbesondere beim Transport der Kaulquappen. „Man weiß von verschiedenen Tiergruppen, dass das Brutpflege- und Sozialverhalten bei Männchen und Weibchen von unterschiedlichen Gehirnregionen und unterschiedlichen Hormonen gesteuert werden. Bei Amphibien weiß man vergleichsweise noch recht wenig über diese Prozesse“, betont sie. Um längerfristig in diese Richtung weiterarbeiten zu können, hat die Wissenschaftlerin gerade neben weiteren Projektanträgen auch einen Antrag auf einen ERC-Grant beim Europäischen Forschungsrat eingebracht.

Plan B zum Erfolg

Dass Scheitern oft zu neuen, unerwartet erfreulichen Wendungen führen kann, hat Eva Ringler bereits sehr früh erfahren. Auch ganz am Anfang von Ringlers Karriere stand ein Plan B: Nach der Matura in Bruck an der Leitha möchte sie eigentlich das Lehramt Bildnerische Erziehung und Mathematik studieren, schafft jedoch die Aufnahmeprüfung an der Universität für angewandte Kunst in Wien nicht. Nach anfänglicher Verzweiflung, entscheidet sie sich, auch auf Vorschlag ihrer Mutter, Biologie zu studieren. Ein hervorragender Rat, wie sich herausstellt. „Ich war von Anfang an von diesem Studium begeistert – vor allem von den praktischen Übungen und Exkursionen“, erinnert sich die heute 34-Jährige.

Entgegen der Unkenrufe

Dass ihr Weg weiter in die Forschung führt, ist der Studentin bereits bei der Diplomarbeit klar. Um unabhängig arbeiten zu können, bewirbt sie sich für Förderungen und erhält zunächst ein Stipendium der Österreichischen Akademie der

„Das FWF-Projekt war der Startschuss für meine Karriere.“

Wissenschaften, dann ein „L'Oréal-UNESCO For Women in Science-Stipendium“ und reicht schließlich 2011 ihren ersten eigenen Antrag auf ein Einzelprojekt beim Wissenschaftsfonds FWF ein – entgegen allen Warnungen ihres wissenschaftlichen Umfelds, sie hätte in ihrem jungen Alter ohnedies keine Chancen.

Startschuss für wissenschaftliche Karriere

Doch ihr Mut und ihre Hartnäckigkeit machen sich bezahlt. Der Antrag wird bewilligt, und sie kann ihr erstes Einzelprojekt beginnen. „Das war der Startschuss für meine wissenschaftliche Karriere“, unterstreicht die Forscherin die Bedeutung des FWF für ihre Arbeit. Diese Förderung ermöglicht es, ihr eigenes Forschungsfeld voranzutreiben. „Ich wollte immer meine eigenen Projekte entwickeln und mir nicht von anderen vorschreiben lassen, was mich zu interessieren hat“, nennt sie ihre Motivation. Mit der FWF-Förderung konnte sie gemeinsam mit ihrem Mann Max Ringler eine Froschpopulation auf der Flussinsel in Französisch Guyana etablieren und eine ex-situ Frosch-Laborpopulation an der Universität Wien einrichten – zwei wichtige Meilensteine in der wissenschaftlichen Laufbahn Eva Ringlers.

Problem fehlende Planbarkeit

Womit sie und viele ihrer Kolleginnen und Kollegen allerdings durchgehend zu kämpfen haben, ist die fehlende Planbarkeit. „Sowohl der Publikationsdruck als auch der Druck, Forschungsgelder zu lukrieren, sind extrem hoch. Gleichzeitig werden junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit befristeten Stellen angestellt ohne langfristige Perspektive“, schildert sie den Zustand und fordert: „Hier ist die Politik gefragt, mehr Planstellen zu schaffen.“ Die Anzahl der derzeitigen Tenure-Track-Stellen (Anm.: Laufbahnmodell, das im Regelfall zur Professur führt) hält Ringler für unzureichend. „Da gibt es kaum Spielraum für langfristige Projekte, große Fragestellungen oder neue, kreative und innovative Zugänge, die längerer Entwicklungsphasen bedürfen“, bewertet sie die derzeitige Situation von jungen Forscherinnen und Forschern. Eine Folge dieser Rahmenbedingungen sei, dass junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schnell ausgebrannt und frustriert sind, und schließlich auf die Suche nach einem Plan B gehen.

„An der Universität Wien stehen 60 % Studentinnen 10 % Professorinnen gegenüber.“

„Women in Biology“

Was die Biologin gerade in ihrem Fachbereich mit Besorgnis beobachtet, ist das auffallende Missverhältnis zwischen weiblichen Studierenden und weiblichen Fakultätsangestellten: „An der Universität Wien zum Beispiel stehen 60 Prozent Studentinnen 10 Prozent Professorinnen gegenüber“, nennt sie die Zahlen. Um ein Bewusstsein dafür zu schaffen und den Ursachen dieses Ungleichgewichts nachzugehen, engagiert sich Eva Ringler in der Initiative „Women in Biology“. Dieses auffallende Auseinanderklaffen kann ihrer Meinung nach nicht nur an der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und dem starken Druck liegen, mobil zu sein, denn diese Probleme gibt es auch in anderen Fachrichtungen.

Viele Wege zum Erfolg

Eine Maßnahme von „Women in Biology“ sind sogenannte „Rolemodel“-Seminare. Biologinnen, die an der Universität einen Fachvortrag halten, werden in einem separaten Seminar dazu eingeladen, von ihrem Karriereweg zu erzählen. „Auffallend ist, dass weibliche Karrieren, die es längerfristig im Unibetrieb geschafft haben, sehr diverse Lebensläufe aufweisen. Bei Männern findet man oft vergleichsweise geradlinigere Karrierewege“, schildert Eva Ringler eine interessante Beobachtung. Das Ziel dieser Seminare ist es, den jungen Wissenschaftlerinnen zu zeigen, dass es viele Wege zum Erfolg gibt. „Nur weil man vielleicht nicht dem klassischen Klischee eines Wissenschaftlers entspricht, kann man trotzdem gute Forschung machen. Man muss und soll sich auch nicht mit Ellbogen durchboxen. Man kann erfolgreich sein, indem man engagiert und konsequent seine eigene Forschungsschiene vorantreibt, wenn man davon überzeugt ist“, sagt Ringler – und ist wohl selbst das beste Beispiel dafür.

Zur Person

Eva Ringler war Biologin am Messerli Forschungsinstitut der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Paarungssysteme und Motive der Partnerwahl, Brutpflege, Gründe für flexibles oder stereotypes Verhalten, Kognition bei Amphibien und Populationsökologie. Sie studierte Biologie und Umweltkunde sowie Mathematik an der Universität Wien und dissertierte in Zoologie ebenda. Studienaufenthalte führten sie nach Französisch Guyana, Costa Rica, Großbritannien und die USA. 2017 forschte Ringler im Rahmen ihres vom FWF finanzierten Hertha-Firnberg-Projektes an der University of California Los Angeles (UCLA).