Untrennbar miteinander verbunden

Vor etwa 500 Millionen Jahren begann eine der bedeutendsten Umwälzungen in der Geschichte der Erde: Pflanzen wagten den Schritt an Land. Dieser drastische Lebensraumwechsel vom Leben im Wasser zum dauerhaften Leben an Land ist bestimmten Grünalgen aus der Gruppe der Schmuckalgen – der Schwestergruppe der heutigen Landpflanzen – zu verdanken. Nach und nach eroberten Pflanzen den Planeten und verwandelten ihn für immer. Ohne sie würde es auch uns Menschen nicht geben. Denn ohne den Kohlenstoff, den Pflanzen als CO2 aus der Luft aufnehmen und in unsere Nahrung umwandeln, sowie die Mikronährstoffe, die sie aus der Erde aufnehmen, könnten wir nicht leben – und auch nicht ohne den Sauerstoff, den Pflanzen als eine Art „Abfallprodukt“ der Photosynthese in die Luft abgeben. „Jedes einzelne Kohlenstoffatom in jeder Zelle unseres Körpers kommt durch die Photosynthese in unsere Ökosysteme und über die Nahrung in unseren Körper. Pflanzen sind also die Basis unserer Nahrungskette. Nur in aquatischen Ökosystemen wie Meeren und Seen tragen auch noch bestimmte Mikroorganismen zur photosynthetischen Produktion bei, was zu den auf Fisch und Meeresfrüchten basierten Lebensmitteln beiträgt. Abgesehen vom Trinkwasser verdanken wir also alles, was wir zum Leben brauchen, der Photosynthese“, sagt Ilse Kranner.

Die Leiterin des Instituts für Botanik der Universität Innsbruck ist nach wie vor fasziniert von ihrem Forschungsgegenstand. Sie untersucht in einem vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Forschungsprojekt die Stressmechanismen von Pflanzen. Ihre Forschung hat Relevanz für Land- und Forstwirtschaft sowie Saatgutindustrie – gerade auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Denn Stressfaktoren wie Dürre, erhöhte Temperaturen, aber auch Überschwemmungen setzen den Pflanzen zu und führen zu empfindlichen Ernteausfällen.

Die Wissenschaftlerin Ilse Kranner leitet das Institut für Botanik an der Universität Innsbruck. Ihr Interesse gilt dem Stoffwechsel von Pflanzen, die etwa durch Dürre oder Überschwemmungen Stress ausgesetzt sind. Ihre Forschung trägt zu einem besseren Verständnis der Folgen des Klimawandels für die Land- und Forstwirtschaft und liefert Lösungsansätze für nachhaltigen Anbau.

„Abgesehen vom Trinkwasser verdanken wir alles, was wir zum Leben brauchen, der Photosynthese.“

Untrennbar mit den Pflanzen verbunden

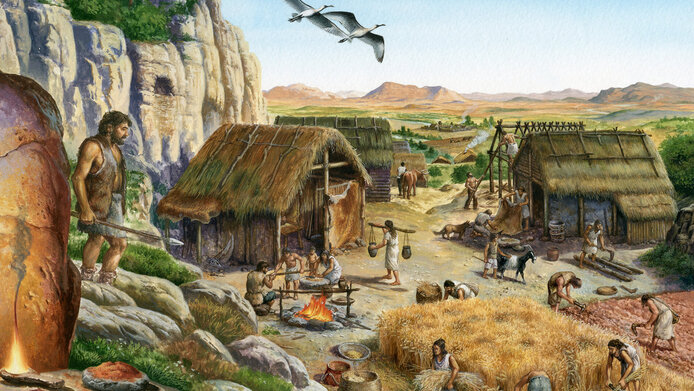

Wie sich ein Samenkorn verhält, ob bzw. wann es austreibt, ist bestimmt durch Millionen Jahre der Evolution, aber auch Tausende Jahre der Nutzpflanzenkultivierung. „Unsere eigene Kulturgeschichte ist untrennbar mit der Domestikation von Pflanzen verbunden“, sagt Ilse Kranner. Damit spielt die Wissenschaftlerin auf die wohl größte Umwälzung im Lebensstil der Menschheit an: Vor etwa 10.000 Jahren begannen Jäger und Sammler im Mittleren Osten damit, die ersten Gräser zu domestizieren. Das war der Beginn des Ackerbaus und die Menschen konnten sich schließlich dauerhaft in Dörfern ansiedeln. Sesshaftwerdung und Urbanisierung – diese beiden Schritte prägen die Menschheit bis heute, auf ihnen basiert unsere Zivilisation.

„Unsere Kulturgeschichte ist untrennbar mit der Domestikation von Pflanzen verbunden.“

Tausende Pflanzensorten durch Pflanzenzucht

Menschen begannen, Pflanzen durch einfache Auslese zu züchten, sie damit zu verändern und an bestimmte Gegebenheiten anzupassen. Damit entstanden verschiedene sogenannte Landrassen, die an bestimmte Bedingungen angepasst sind. Diese Partnerschaft veränderte sowohl die Pflanzen als auch die Menschheit fundamental und nachhaltig. „Kulturpflanzen, wie wir sie heute kennen, haben mit ihren Wildformen so viel gemein wie ein Zwergpinscher mit dem Wolf“, zieht die Pflanzenphysiologin einen anschaulichen Vergleich. Die Deutsche Genbank in Gatersleben, die das Ziel verfolgt, die Kulturpflanzen in ihrer Gesamtheit zu sammeln, verfüge allein von Gerste über 24.000 Genotypen, vermutlich über 30.000 von Weizen, nennt die Pflanzenphysiologin beeindruckende Zahlen.

Was macht Klimastress mit Pflanzen und Saatgut?

Die Vermehrung von Pflanzen sichert auch die Ernährung der Welt. Dabei gibt die Mutterpflanze alle wichtigen Informationen an das Samenkorn weiter: wann es keimt, wie hoch die Triebkraft ist. Verändern sich die Umweltbedingungen, wird das System gestört. Einer dieser Störfaktoren ist der Klimawandel, der dazu führt, dass es Ernteausfälle gibt und die Qualität des Saatguts verändert wird. Ilse Kranner erforscht, wie veränderte Umweltbedingungen und der damit verbundene Stress sich auf Pflanzen auswirken und was das für das Saatgut bedeutet.

Ernteausfälle und Artenschwund

Wie lange ein Samenkorn lagerfähig ist, wie schnell und wann es keimt, hängt von den Informationen ab, die ihm die Mutterpflanze mitgibt. Auch die Bedingungen, unter denen Saatgut gelagert wird, haben einen Einfluss auf dessen Qualitätsmerkmale wie Lebensdauer, Keimfähigkeit und Triebkraft. Ernteausfälle, wie sie in den letzten Jahren verstärkt zu beobachten sind, erzeugen nicht nur enorme wirtschaftliche Schäden, sondern bedrohen die Ernährungssicherheit. Im Falle von Wildpflanzen ist die Saatgutqualität auch ein wesentlicher Faktor für die Erhaltung der Biodiversität.

EcoSeed

„Die Qualität von Saatgut beruht auf hochkomplexen Mechanismen in der Mutterpflanze und im Samen, die wir versuchen zu entschlüsseln“, sagt Ilse Kranner. Die Botanikerin leitete das große, internationale EU-Projekt EcoSeed, das anhand von vier repräsentativen Kultur- und Wildpflanzen – Gerste, Sonnenblume, Kohl und Schotenkresse – der Frage nachging, welche Auswirkungen es auf Samen hat, wenn die Mutterpflanze während der Samenreife Trockenheit und Temperaturanstieg ausgesetzt ist. In einem weiteren Schritt wurde untersucht, wie sich bestimmte Lagerbedingungen wie Temperatur, Feuchtigkeit und Sauerstoffgehalt bei der Lagerung auf die Saatgutqualität auswirken. Die Erkenntnisse sollen auch dem Erhalt von Wildpflanzen dienen. Elf renommierte europäische Arbeitsgruppen waren an EcoSeed beteiligt, darunter die weltweit größte Genbank für Wildpflanzen, die Millennium Seed Bank der Royal Botanic Gardens, Kew, und das Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gatersleben, die größte Genbank für Kulturpflanzensamen in der EU.

Trockenstress verändert die Physiologie von Pflanzen

Die Ergebnisse zeigen klar: Trockenheit beeinflusst nicht nur die Samenqualität, sondern hat noch weitere negative Auswirkungen. „Wenn Pflanzen zu sehr unter Stress stehen, werfen sie ihre Samen ab oder produzieren weniger Samen, was zu Missernten und landwirtschaftlichen Einbrüchen führt“, erläutert Kranner. Pflanzen reagieren auf Stressfaktoren wie Wassermangel mit einer Veränderung ihrer Physiologie. „Sie werden wie wir Menschen von Hormonen gesteuert. Bei Dürre investieren sie in Wirkmechanismen gegen diesen Stressfaktor, schließen etwa Spaltöffnungen, um Wasser zu sparen, und fahren gleichzeitig andere Mechanismen wie die Schädlingsabwehr herunter“, erläutert Kranner. Deshalb haben Bäume bei Trockenheit besonders mit Borkenkäfern zu kämpfen oder haben Zimmerpflanzen mehrere Wochen, nachdem man sie zu viel oder zu wenig gegossen hat, plötzlich Blattläuse.

Positiver und negativer Stress

Genauso wie der Mensch reagiert auch die Pflanze auf Stressfaktoren aus der Umwelt. Nach dem vom kanadischen Mediziner Hans Selye in den 1930er-Jahren entwickelten biomedizinischen Stressmodell unterscheidet man Eustress – positiven Stress, der den Organismus stärkt – und Distress – negativen Stress. Der Organismus durchläuft eine Alarmphase, in der er Stressfaktoren erkennt, eine Widerstandsphase, wo er versucht, dem Stress etwas entgegenzusetzen, und eine Erschöpfungsphase, die eintritt, wenn alles zu viel wird. Wie der Mensch durchläuft auch die Pflanze solche Stressphasen. Zudem unterscheidet man zwischen abiotischen und biotischen Stressfaktoren: Faktoren aus der unbelebten Natur wie Dürre, Überflutung, Hitze, Kälte oder Wassermangel stehen Stressfaktoren aus der belebten Natur, wie zum Beispiel Parasiten, gegenüber.

Samenruhe als Anpassung

Je nachdem, wo Pflanzen wachsen, brauchen sie andere Bedingungen. In unseren Breitengraden werden Samen von vielen Pflanzen im Herbst abgeworfen. Würden sie dann gleich keimen, könnten sie als Sämlinge den Winter nicht überstehen. Die Samenkörner fallen in einen „Schlaf“, die sogenannte Dormanz, auch Samenruhe genannt, um den Winter zu überdauern, und keimen erst im Frühjahr.

Stressfaktoren stören das biochemische Gleichgewicht

Diese Samenruhe beruht auf einem biochemischen Gleichgewicht, das durch Umweltstress gestört werden kann – mit dramatischen Folgen: Die Genexpression verändert sich, wie auch die Zusammensetzung von Fettsäuren, Proteinen und Kohlenhydraten – also alle Inhaltsstoffe der Samen. „Wir erforschen, wie sich Signal- und Botenstoffe verändern, die ausschlaggebend sind, ob ein Samen dormant wird, keimt oder vielleicht stirbt“, so Kranner. Könnte man bei steigenden Temperaturen also einfach auf Landrassen zurückgreifen, die aus trockenen Gebieten stammen? „Im Prinzip ja, aber das ist nicht so einfach, wie es klingt“, entgegnet Kranner. „Man muss erst ausprobieren, ob es funktioniert, andere Landrassen bei uns anzusetzen. Das braucht Zeit, die wir angesichts der schnellen Klimaveränderung nicht wirklich haben.“

Liebe zur Natur

Die Liebe zur Natur wurde der Kärntnerin bereits in die Wiege gelegt: Der Vater, ein Naturfreund, nimmt seine Tochter mit in den Wald, erklärt ihr alles und weckt damit ihre Liebe zur Flora und Fauna. Die Mutter versorgt die Familie mit selbst angebautem Gemüse aus dem eigenen Garten. Ursprünglich möchte die heute 58-Jährige „Tierforscherin“ werden, entdeckt dann aber in ihrem Biologiestudium beim Mikroskopieren die Schönheit der Pflanzen.

Über den Tellerrand schauen

Nach ihrem Studium der Biologie an der Universität Graz forscht sie mit einem APART-Stipendium der ÖAW gemeinsam mit Kolleg:innen in Südafrika, Slowenien, Japan, Indien und den USA an Mechanismen der Austrocknungstoleranz und geht dann schließlich zehn Jahre lang nach Großbritannien. Dort arbeitet sie mit am Millennium Seed Bank Project, dessen Ziel es ist, in den ersten zehn Jahren des Millenniums, also von 2000 bis 2010, zehn Prozent der Samenpflanzen der Erde in Form von Samen zu sammeln. Diese Zeit sieht Kranner heute als eine der prägendsten für ihre wissenschaftliche Karriere. „Ich habe mit Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt zusammengearbeitet. Gerade in den Wissenschaften ist es wichtig, über den eigenen Tellerrand zu schauen.“

„Gerade in den Wissenschaften ist es wichtig, über den eigenen Tellerrand zu schauen.“

Überlebenskünstler Flechten und Hochgebirgspflanzen

Seit 2012 ist Ilse Kranner Professorin am Institut für Botanik der Universität Innsbruck. Seitdem fokussiert sie ihre Forschung auch wieder Richtung Hochgebirgspflanzen. Diese kommen mit extremen Situationen zurecht: Ihre Wurzeln können bei 50 bis 60 Grad in der Erde stehen, während ihre Sprosse und Blätter Minusgraden ausgesetzt sind. Wie schaffen sie das? Auch Flechten – komplexe Symbiosen aus Pilzen und Algen –, denen Kranner bereits ihre Doktorarbeit gewidmet hat, sind wahre Überlebenskünstler, die in den extremsten Landstrichen der Erde leben können, in Wüsten, im Hochgebirge und in polaren Zonen. Das ist ein Wunder“, staunt sie. Dieses Wunder erforscht sie in einem aktuell vom FWF geförderten Forschungsprojekt.

Bewusstsein schaffen für Pflanzenschutz

Geprägt von ihrer Arbeit im Kuratorium des Wissenschaftsfonds FWF von 2014 bis 2023, ist es ihr ein besonderes Anliegen, als Mentorin junge Wissenschaftler:innen zu fördern. Ihren Studierenden möchte sie dabei auch immer wieder ins Bewusstsein rufen, welche Bedeutung Pflanzen für das Leben auf diesem Planeten haben und wie wichtig der sorgsame Umgang mit unseren Ressourcen ist. „Mir ist wichtig, dass wir sorgsam mit Pflanzen umgehen, aber auch schätzen, was die Landwirtschaft für uns tut. Denn die Landwirtschaft produziert, was die Gesellschaft nachfragt und braucht – insbesondere unsere Nahrung! Wollen wir als Gesellschaft unser Verhalten nachhaltiger gestalten“, ist sich Kranner sicher, „muss jeder Einzelne sein Verhalten ändern!“

„Wollen wir als Gesellschaft nachhaltiger leben, muss jeder Einzelne sein Verhalten ändern.“

Sorgsamer Umgang mit Ressourcen

Als Beispiel nennt sie den drastischen Wertverlust des Nahrungsmittels Brot in den letzten 20 Jahren. War Brot einst Quelle des Lebens und Grundnahrungsmittel, so ist es heute ein Wegwerfprodukt der Überproduktion, das oft in der Mülltonne hinter dem Supermarkt landet. Diese Entwicklung ist uns oft wenig bewusst. Genauso wie der enorme Verlust von anderen Lebensmitteln, die im Müll landen. Sich dieser Entwicklungen bewusst zu werden und unser Verhalten zu ändern, ist Aufgabe jedes und jeder Einzelnen.

Ilse Kranner ist Leiterin des Instituts für Botanik der Universität Innsbruck. Sie studierte Biologie an der Universität Graz, wo sie sich 2002 habilitierte. Nach einem APART-Stipendium der ÖAW ging sie nach Großbritannien, wo sie schließlich zehn Jahre am Millennium Seed Bank Project mitarbeitete. Ihr Hauptinteresse gilt der Stressphysiologie von Pflanzen, mit Schwerpunkt auf dem Redox-Stoffwechsel. Mit ihrer Forschung möchte Kranner zur Entschlüsselung der molekularen Mechanismen beitragen, die der pflanzlichen Stresstoleranz sowie der Langlebigkeit und der Alterung von Samen zugrunde liegen. Ihre Forschung hat Relevanz für Land- und Forstwirtschaft und Saatgutindustrie, auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel.