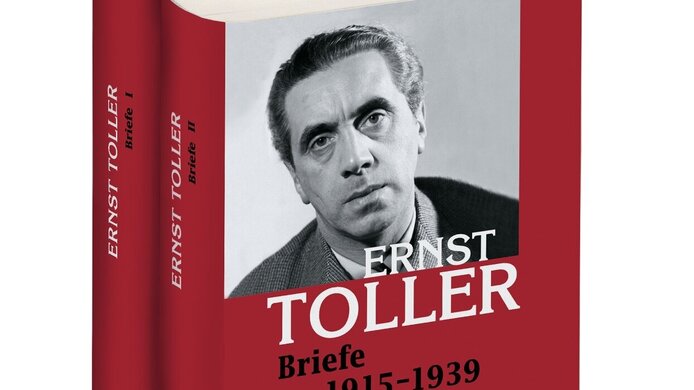

Unbedingt, Ernst Toller

Direkt und unumwunden. – So ist der deutsche Schriftsteller und Dramatiker Ernst Toller (1893-1939) und so schreibt er. Etwa am 13. Mai 1939 in New York an Hubertus Prinz zu Löwenstein: „Zuverlässige Freunde berichten, dass der Schriftsteller Walter Mehring sich in größtem Elend befindet und nahe dem Verhungern ist. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, wer Walter Mehring ist. Wie ich höre wird die Frage eines Stipendiums für ihn erörtert. Ich empfehle ihn aufs wärmste und dringendste.“ Dies ist bei weitem nicht das einzige Schreiben des umtriebigen Autors und Politikers im Hauptnebenfach, in dem er sich für andere einsetzt. 1.665 Korrespondenzen vom Brief über die Feldpostkarte bis hin zum Telegramm haben Irene Zanol, Gerhard Scholz, Veronika Schuchter und Martin Gerstenbräun von der Innsbrucker Toller-Forschungsstätte unter Leitung von Stefan Neuhaus in Hunderten Archiven gesucht, gefunden, gesichtet, editiert und kommentiert. Jetzt steht das vom Wissenschaftsfonds FWF geförderte Projekt „Kommentierte Ausgabe der Briefe Ernst Tollers“ kurz vor dem Druck.

Einheit aus Person und Autor

„Prinzipiell gilt“, sagt Neuhaus, Literaturwissenschafter an der Universität Koblenz, „dass Autor und Werk voneinander verschieden sind.“ Da ist die Privatperson eines Schriftstellers. Dort ist das Werk, eine Inszenierung. Nicht nur das Werk, auch die Zwischenräume werden von der Literaturwissenschaft erforscht. Von Shakespeare, meint Neuhaus, wisse man verbrieft, dass es ihn als Person, als Menschen gab. Ob das Werk tatsächlich von ihm stamme, werde hingegen immer wieder infrage gestellt. Und ließe sich auch nicht endgültig beantworten.

„Bei Toller ist das anders“, erklärt Neuhaus im Gespräch mit scilog. Bei ihm fallen privates und öffentliches Leben, Autor und Politiker, zusammen. Sie sind eins und damit eine Fundquelle für Soziologinnen und Soziologen, Zeithistorikerinnen und Zeithistoriker, für Literaturwissenschafterinnen und -wissenschafter und Literaturinteressierte gleichermaßen. „Tagebücher und Briefe“, sagt Neuhaus, „sind zum Verstehen der Zeit unentbehrlich.“ Tollers Dokumente stechen heraus, sie liefern einen einzigartigen Einblick in die Sozialgeschichte der Weimarer Republik und in die Situation des Exils.

Jahre unter Strom

Toller hat es toll getrieben. 1918/19 spielt er eine zentrale Rolle in der kurzlebigen bayerischen Räterepublik, als die „Dichter an die Macht“ gelangten (das gleichnamige Buch Volker Weidermanns ist bei Kiepenheuer & Witsch erschienen). Vor dem Standgericht droht ihm, dem Kommunisten und Juden, dem Roten, wie anderen die Todesstrafe. Doch davor bewahrt ihn sein Ruf als Schriftsteller, der Einsatz seines Lehrers Max Weber, der ihn einen Gesinnungsethiker nennt. Es kommt zu fünf Jahren Festungshaft anstelle des Todes. Eine vorzeitige Enthaftung (wiederum seines literarischen Schaffens wegen) lehnt er ab, wenn nicht alle Mitgefangenen in den Genuss der Amnestie kämen – er bleibt in Haft. 1932 verlässt er Deutschland, gerade noch rechtzeitig. Im Jahr darauf werden seine Werke im NS-Reich verboten und verbrannt. Währenddessen schreibt Toller ununterbrochen. Und er korrespondiert: Mit W.H. Auden, mit Albert Einstein, Hermann Hesse, Egon Erwin Kisch, Karl Kraus, Klaus und Thomas Mann, mit Erich Mühsam und Franklin D. Roosevelt, Jawaharlal Nehru und Leo Trotzki. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Eine Ahnung allenfalls.

Frei von Ballast

„Es ergibt sich ein neuer Blick auf Toller“, sagt Neuhaus, der bereits die „Kritische Ausgabe der Werke Ernst Tollers“ betreut hat. „Ich habe Toller in seiner Unbedingtheit kennen gelernt.“ Als literarischen, nicht nur politischen Autor. Als jemanden, der sich ungebrochen für andere einsetzt: für Carl von Ossietzky, Walter Mehring, für all jene, die seiner Unterstützung bedürfen oder bedürfen könnten. Es sind schnörkellose Schreiben, präzise und frei von Ballast. Immer souveräner und klarer seien seine Briefe geworden, stellt der Literaturwissenschafter fest. Am 22. Mai 1939 wählt Toller den Freitod. „Eine Kurzschlusshandlung“, ist Neuhaus überzeugt. Eine, die sich aus seinen Briefen nicht erklären lässt.

Zur Person Stefan Neuhaus ist nach Stationen als Wissenschaftlicher Assistent, Gastprofessor und Professor an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, der University of the South (USA), der Universität Innsbruck und der Universität Oldenburg seit 2012 Professor für Neuere deutsche Literatur an der Universität Koblenz-Landau.

Publikationen