Strategie und Konzentration

Seit Jahren bemüht man sich hierzulande, mehr Frauen in technische Berufe zu bekommen. Trotzdem sind von den Studierenden, die ein MINT-Fach (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) abschließen, nicht einmal ein Viertel Frauen. Bei der Suche nach den Ursachen vermutete man lange Zeit mangelnde Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern und fehlende Chancengleichheit.

Viele Technikerinnen in Südeuropa

Eine internationale Studie aus dem Jahr 2018 zeigt jedoch das Gegenteil: In Ländern mit weniger Gleichberechtigung studieren durchschnittlich mehr Frauen naturwissenschaftliche und technische Fächer. Eine Beobachtung, die auch Ioanna Giouroudi, Elektrotechnikerin an der Technischen Universität (TU) Wien, bestätigen kann: „Ich kenne viele Frauen in Griechenland, Portugal und Spanien, die hohe Positionen in der Industrie haben.“ Der aktuelle Befund für ihre Studienrichtung der Elektrotechnik an der TU Wien sieht jedoch düster aus: „Der Frauenanteil bei den Studierenden liegt bei 13 Prozent, sinkt bei den Absolventinnen auf 11,2 Prozent und beim wissenschaftlichen Personal auf 11 Prozent. Unter den 20 Professuren der Fakultät ist eine einzige Frau zu finden“, weiß Brigitte Ratzer, technische Chemikerin und Leiterin der Abteilung Genderkompetenz an der TU.

„Viele Frauen in Griechenland, Portugal oder Spanien haben hohe Positionen in der Industrie.“

„Paradoxon der Gleichberechtigung“

In Ländern wie Albanien, Algerien, Tunesien und den Vereinigten Arabischen Emiraten sind bis zu 40 Prozent der einschlägigen MINT-Studienabschlüsse von Frauen. Nur 20 Prozent sind es hingegen in Norwegen und Finnland, in jenen beiden Ländern, die laut Global Gender Gap Index in ihrer Gleichberechtigung ganz vorne liegen, weit hinten sind hier wiederum die oben genannten arabisch-sprachigen Länder. Fachleute sind eigentlich davon ausgegangen, dass die Unterschiede in der Berufswahl von Buben und Mädchen verschwinden werden, je mehr Gleichberechtigung es in einer Gesellschaft gibt. Doch offenbar ist das Gegenteil der Fall – im Fachjargon „Paradoxon der Gleichberechtigung“ genannt.

Technische Berufe versprechen bessere Berufschancen

Die beiden Studienautoren Gijsbert Stoet und David C. Geary haben über 400.000 15- bis 16-jährige Jugendliche aus mehr als 50 Staaten analysiert. Das Bild das sich dabei zeigte: Zwischen Schülerinnen und Schüler gab es keine signifikanten Leistungsunterschiede in Naturwissenschaften und Mathematik. Beim persönlichen „Bestfach“ jedoch schnitten Buben in den Naturwissenschaften besser ab, Mädchen hingegen beim Lesen. In diesem persönlichen „Bestfach“ könnte eine Erklärung für die Berufswahl der Mädchen liegen. In eher gleichberechtigten Ländern mit guter sozialer Absicherung und meist hoher Lebenszufriedenheit hat man, laut den Forschern, die entsprechende Freiheit, sich gemäß seiner Begabungen und Vorlieben zu entscheiden. Geringere soziale Absicherung und schlechtere Perspektiven könnten hingegen Gründe sein, warum in weniger gleichberechtigten Ländern mehr Mädchen eine naturwissenschaftliche Karriere einschlagen. Sie versprechen sich davon höhere Chancen auf einen sicheren Job und ein gutes Einkommen.

Job mit Zukunft gefragt statt Sportlehrerin

Dieses Studienergebnis kann die in Griechenland aufgewachsene Wissenschaftlerin bestätigen: „In meinem Heimatland geht es neben persönlichen Neigungen bei der Berufswahl auch immer um die Frage, was Zukunft hat und womit man Geld verdienen kann. Dass Technik nicht global männerbesetzt ist, zeigt auch eine Zahl, auf die Brigitte Ratzer hinweist: „An der TU Wien kommen 40 Prozent der Studentinnen nicht aus Österreich, sondern aus Südeuropa, Osteuropa, aus arabischen Staaten, der Türkei und dem Iran.“

Hätte sich Ioanna Giouroudi frei von ökonomischen Überlegungen entscheiden können, wäre sie vielleicht Sportlehrerin geworden, stellt sie schmunzelnd fest. Nicht weit hergeholt, ist sie schon als Kind extrem sportlich als Leichtathletin, als Basketball- und Tennisspielerin.

Schach mit dem Degen

Im Alter von13 Jahren ist sie auf dem Weg zur professionellen Fechterin. Ein Trainer erkennt ihr Talent und bereits nach drei Monaten Training nimmt sie an Wettbewerben teil, gewinnt Medaillen in Griechenland, Österreich und Südafrika. Was sie besonders an diesem Sport fasziniert, ist die Kombination aus strategischem Wissen, Technik und Konzentration. „Jeder Gegner ist anders, man muss in den ersten Sekunden seine Strategie erkennen und die eigene wählen. Das ist wie Schachspielen“, gerät sie ins Schwärmen. Ihre nebenberufliche Fechtkarriere endet jedoch 2010. Die Belastung für die Gelenke wurde zu groß. „Hätte ich es professionell betrieben, wäre mir auch mehr Zeit für die körperliche Regeneration geblieben“, erklärt sie. Um von diesem Sport leben zu können, sei er zu wenig breitenwirksam. „Das geht mit einem Sport wie Basketball leichter. Beim Fechten muss man wie beim Tennis schon wirklich ganz oben sein, um davon leben zu können.“

Familieneinsatz mit dem Akkuschrauber

Eine reine Vernunftentscheidung war das Studium der Elektrotechnik jedoch nicht, hat sich die heute 40-Jährige doch schon in ihrer Kindheit sehr für Technik interessiert und ist stets den Eltern zur Seite gestanden, wenn es etwas zu reparieren oder zu installieren gab. Noch heute ist sie diejenige, die mit Akkuschrauber und Bohrmaschine anrückt, wenn es in der Familie ein „Baulos“ gibt.

Von Griechenland nach Wien

Während der Diplomarbeit in Zusammenarbeit mit der Nationalen Technischen Universität in Athen beginnt die junge Wissenschaftlerin an Magnetismus zu arbeiten und entscheidet sich schließlich dazu, an die Technische Universität nach Wien zu wechseln. Hier arbeitet sie an ihrem ersten vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Projekt, einer Kooperation mit Siemens Erlangen. „Das war genau, was ich machen wollte: die Entwicklung magnetischer Materialien für Anwendungen in der Sensorik“, erinnert sie sich. In den folgenden drei Jahren arbeitet Giouroudi teilweise parallel an einer Marie-Curie-Stelle und an ihrer Doktorarbeit.

Erfahrungen in der Autoindustrie

Dieser forschungs- und arbeitsintensiven Zeit folgt ihre Tätigkeit in der Industrie. 2006/2007 ist sie Projektmanagerin bei Magna Steyr. Eine wertvolle Erfahrung, lernt sie dabei eine Welt kennen, die so ganz anders zu ticken scheint als die Wissenschaft: „Man muss in der Industrie Aufgaben annehmen, von denen man nicht weiß, ob man sie rechtzeitig erledigen kann, um nicht Aufträge an die

„Meine Berufserfahrung hilft mir in der Zusammenarbeit mit Industriepartnern.“

Konkurrenz zu verlieren. Man fragt nicht, schaffen wir das in dieser Zeit, kollidiert es mit anderen Projekten und wieviel Personal benötigen wir? Dieser enorme Druck erzeugt auch eine unangenehme, angespannte Atmosphäre. Auch in der Welt der Wissenschaft gibt es großen Druck, geht es manchmal um die Existenz von Gruppen, aber man versucht eine gemeinsame Lösung zu finden und die Atmosphäre bleibt freundlich“, vergleicht sie. Die Wissenschaftlerin ist dankbar für diese Erfahrung, habe sie doch dabei gelernt, mit der Industrie, die sie als Partner für ihre Projekte brauche, richtig zu kommunizieren.

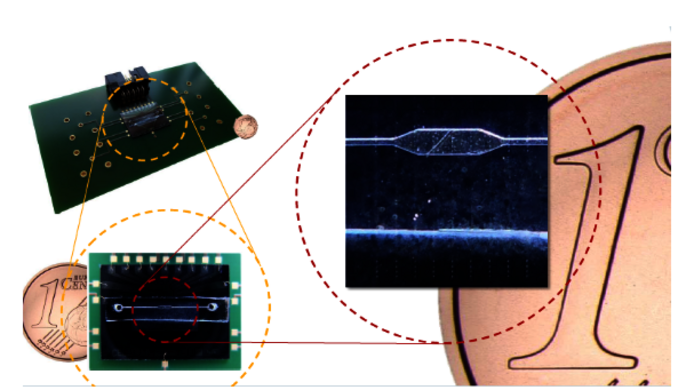

Tragbarer Sensor prüft Wasserqualität

Während ihres Postdoc-Aufenthalts 2007 an der Stellenbosch University in Südafrika verlagert Giouroudi ihren Arbeitsschwerpunkt in jenen Bereich, der sie bis heute am meisten interessiert: die Medizintechnik. Im Rahmen zweier vom FWF geförderten Forschungsprojekte, das 2017 abgeschlossen wurde, entwickelte sie einen neuen Biosensor zur Überwachung von Wasser und anderen Flüssigkeiten wie Milch und Säften auf Krankheitserreger. Der Biosensor basiert auf magnetischen Nanopartikeln. Die Anwendungsidee ist, dass man zum Beispiel in Flüssen, Quellen oder Schwimmbädern das Wasser vor Ort auf Krankheitserreger überprüfen kann. Was man dazu braucht, ist lediglich ein Laptop und der Sensor, der mit der gesamten Elektronik nicht größer als ein kleines Smartphone ist. „Das ist ein Forschungsfeld mit einem enormen Potenzial, an dem weltweit sehr intensiv gearbeitet wird“, sagt die Wissenschaftlerin. Anwendungsgebiete sind beispielsweise die Nahrungsmittelindustrie oder die Untersuchung von Blut.

„Die Forschung an tragbaren Sensoren hat enormes Potenzial.“

Anwendung bei Blut intensiv erforscht

Um den von ihr entwickelten Sensor auch in der Blutuntersuchung anwendbar zu machen, würde es noch einige Jahre intensive Forschung benötigen. Könnte man Blut zum Beispiel bei einem Unfall bereits im Krankenwagen untersuchen und nicht erst im Labor, würde das enorm viel Zeit und Geld sparen und in manchen Ländern, wo es keine hohe Dichte an Laboren gibt, überhaupt eine Untersuchung ermöglichen. „Daran wird weltweit intensiv gearbeitet. Portable Geräte liefern noch nicht die Messgenauigkeit wie ein Labor. Daran scheitert manchmal die Marktreife der Produkte“, nennt die Wissenschaftlerin die Herausforderung.

Fessel Kettenvertragsregelung

Giouroudi selbst wird in den nächsten Jahren jedoch nicht an ihrem Sensor weiterarbeiten. Grund dafür ist die sogenannte Kettenvertragsregelung. Im Juli 2017 ist ihr Vertrag an der TU Wien ausgelaufen. Ursprünglich als Mitarbeiterschutz eingeführt, besagt diese Regelung, dass universitäre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Bereich der Lehre oder über Drittmittel- und Forschungsprojekte beschäftigt sind, nicht länger als sechs bzw. acht Jahre bei Teilzeit in befristeten Dienstverhältnissen beschäftigt werden dürfen. Eigentlich gut gemeint, denn damit sollte sichergestellt werden, dass nach mehreren Jahren in befristeten Dienstverhältnissen ein unbefristeter Dienstvertrag auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wartet. In der Praxis führt diese Regelung aber genau zum Gegenteil. Die Universitäten vergeben selten unbefristete Verträge und somit endet für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Ende der sechsjährigen Tätigkeit im befristeten Verhältnis das Ende der beruflichen Laufbahn an der Universität.

Koordination TU Doctoral School

Für Ioanna Giouroudi hat es sich jedoch gut ergeben. Sie bleibt am Haus und ist seit Oktober dieses Jahres Koordinatorin der TU Doctoral School. Damit forscht sie zwar nicht mehr selbst aktiv, ist aber noch immer im wissenschaftlichen Umfeld tätig und kann ihre Erfahrung als Wissenschaftlerin einbringen. Ihre Aufgabe ist es, die Doktoratsausbildung unter einem Dach zu koordinieren. „Für die Doktorandinnen und Doktoranden wird die Ausbildung damit strukturierter. Außerdem versuchen wir, die jungen Leute so gut zu finanzieren, dass sie sich ganz auf ihre Forschung konzentrieren können“, nennt Giouroudi zwei wichtige Ziele. Ihre Vernetzungsfunktion wird viel Kommunikation erfordern. Dabei wird ihr die offene und sympathische Art sehr entgegenkommen – aber auch, dass sie schon seit vielen Jahren im Haus ist und die meisten der lang gedienten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennt.

Strategie und Konzentration

Eine herausfordernde Tätigkeit, die sich jedoch besser mit ihrer familiären Situation vereinbaren lässt. Denn auch diese birgt Herausforderungen: Ihre zweijährige Tochter hat vor einem Jahr Zwillingsgeschwister bekommen. Und auch hier helfen ihr die im Fechten perfektionierten Fähigkeiten: Strategie und Konzentration. Dass sie von der Mitarbeiterin einer Behörde besorgt gefragt wurde, ob sie sich denn wirklich gut überlegt hätte, mit drei Kindern noch arbeiten zu gehen, kann sie dabei nicht aus der Fassung bringen.

Zur Person

Ioanna Giouroudi ist seit Oktober 2019 Koordinatorin der TU Doctoral School an der Technischen Universität Wien. Sie studierte Elektrotechnik in Chalkida, Griechenland, und promovierte in Wien. Auf ihre sechsmonatige Tätigkeit 2006/2007 als Projektmanagerin bei Magna Steyr folgte ein Postdoc-Forschungsaufenthalt an der Stellenbosch University in Südafrika, wo ihre Arbeit in der Medizintechnik begann.

Ab 2009 war sie Universitätsassistentin am Institut für Sensor- und Aktuatorsysteme der TU Wien, habilitierte sich an der Universität für Bodenkultur Wien und war bis Juli 2017 Senior Scientist am Institut für Sensor- und Aktuatorsysteme der TU. Giouroudi beschäftigte sich mit der Entwicklung biomedizinischer, tragbarer Diagnosesysteme, die außerhalb eines Labors anwendbar sein sollen. 2017 gelang ihr mit Hilfe einer FWF-Förderung die Entwicklung eines tragbaren Sensors der Krankheitserreger im Wasser erkennt.