Stephansdom: Neue Facetten seiner Baugeschichte

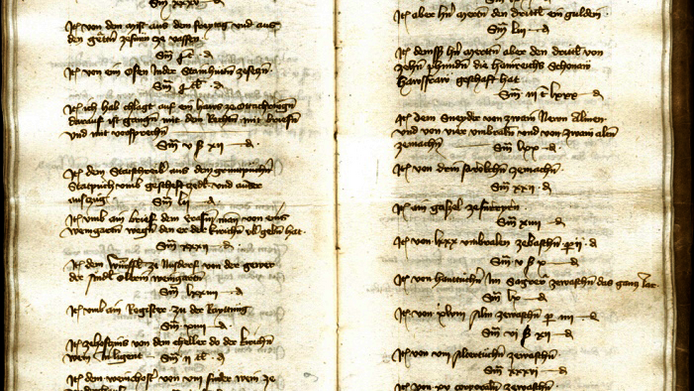

Der Brand der Pariser Kathedrale Notre Dame im April 2019 löste weltweit Bestürzung und große Betroffenheit aus. Dies konnten auch hierzulande viele nachempfinden – schließlich war 1945 ein österreichisches Wahrzeichen, der Stephansdom, von einem Großbrand betroffen. Ein Blick auf die dreihundertjährige Baugeschichte der Domkirche St. Stephan zu Wien zeigt, dass bereits im Mittelalter nach einem Brand des Holzdachstuhls diverse Brandschutzmaßnahmen umgesetzt wurden. Wie das konkret aussah, lässt sich nun erstmals anhand von „Kirchmeisterrechnungen“, also der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung der Kirchmeister nachvollziehen. Dass diese Jahresabrechnungen eine historisch wichtige Quelle sind, weiß die Kunsthistorikerin Barbara Schedl vom Institut für Kunstgeschichte der Universität Wien: „Wir haben in den Kirchmeisterrechnungen zum Beispiel sehr viele Eintragungen über das Entleeren, Befüllen und Flicken von Wasserbottichen gefunden. Diese wurden schon im Mittelalter im Dach aufgestellt, damit man im Brandfall schnell Löschwasser hat. Vor dem Winter hat man diese entleert und geflickt.“ Die Wissenschafterin ist die Erste in der zweihundertjährigen Forschungsgeschichte zur Domkirche St. Stephan, die auch die Kirchmeisterrechnungen als Quelle ernst genommen, und sie in Zusammenhang mit Urkunden gelesen und analysiert hat. Erst durch diese Zusammenschau verschiedenster Quellen lassen sich Fragen zur Baugeschichte fundiert beantworten.

Verschollene Kultobjekte rekonstruierbar

Nicht nur der Südturm, der 1433 als höchster Kirchturm Europas galt, sondern das gesamte Bauwerk war für die damalige Zeit bemerkenswert. Von 2012 bis 2018 hat sich die Kunsthistorikern in Kooperation mit Institutionen wie etwa der Dombauhütte im Rahmen von zwei Forschungsprojekten, die der Wissenschaftsfonds FWF finanzierte, akribisch mit allen existierenden Schriftquellen zur Domkirche St. Stephan befasst. Die Bandbreite reicht dabei von Baurechnungen, Ablassbriefen bis zu Testamenten, Urkunden und Kirchmeisterrechnungen. Von Letzteren sind aus dem Mittelalter noch 17 transkribierte Jahrgänge mit einem Umfang von je rund 28 Seiten erhalten. Zum Vergleich: Wurden davor nur rund 200 Quellen genutzt, konnte deren Zahl nun auf etwa 3.000 – also mehr als das Zehnfache – erhöht werden.

Im ersten Forschungsprojekt wurden alle Quellen erstmals systematisch erfasst. Im Fokus des Nachfolgeprojekts standen Kultobjekte, von Altären und Predigtstühlen bis zu Truhen und Lustern im Kontext der Schriftquellen. Da all diese Objekte nicht mehr existieren, ist alles wichtig, was an Angaben dazu in den Schriftquellen steht. Anhand dessen lässt sich vieles im Nachhinein im Kirchenbau verorten und ihre teils vielfältige Nutzung und Bedeutung wird rekonstruierbar. Ihre interdisziplinäre Herangehens- und Arbeitsweise haben Barbara Schedl dabei geholfen, etwa um eine textile Schutzhülle für einen teuren, aufwändigen Luster als solche zu identifizieren. Ein Objekt, das auf diese Weise wieder „sichtbar“ wurde, ist eine gemauerte, mehrere Meter hohe Trennwand, die auch als Bühne diente und Kleriker von Laien trennte. „Für mich ist dieser Lettner ein sehr spannendes Objekt. Wir können nun anhand der Schriftquellen genau sagen, wo er sich befunden hat, wann er entstand, wie er sich veränderte und wofür er genutzt wurde“, sagt Schedl.

Jeder Pfennig für Bau genutzt

Ein Kultobjekt, das in der Baugeschichte des Stephansdoms häufig vorkommt, ist der Altar. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts sind laut Schedl insgesamt 38 Altäre genannt worden. Diese hatten eine zweifache Funktion: liturgisch und finanziell. „Sobald ein Raumabschnitt mit Lehmboden und Dachprovisorium halbwegs fertig war – für uns entspräche das dem Rohbau – wurde schon ein Altar gestiftet. Die dort gelesenen Messen brachten Geld in die Kirchenkasse. Das ist verwendet worden, um den Umraum zu gestalten, etwa Tierhäute durch Glasfenster zu ersetzen oder um den nächsten Raumabschnitt weiterzubauen“, erklärt die Kunsthistorikerin. Generell war die Baufinanzierung vielfältig und reichte von Stiftungen, Ablässen über Strafzahlungen für nicht eingehaltene Gerichtsurteile bis zu Nachlässen. Nur sehr wenig wurde von den Landesfürsten beigesteuert.

Nachhaltige Nutzung von Baumaterial

Man erkennt heute auch, wie sparsam mit den Ressourcen umgegangen wurde. Vom Vorgängerbau wurde alles wiederverwertet – es scheinen in den Kirchmeisterrechnungen nämlich keine Kosten vom Abtransport des Baumaterials auf. Die einzige Ausnahme war der jährliche Abtransport der Exkremente aus dem Kämmerlein im Turm. Auch freiwillige, unbezahlte Arbeitsleistung auf der Baustelle war ein wichtiger Beitrag. Hauptmotive bei den freiwillig geleisteten Beiträgen waren in allen sozialen Schichten der Gedanke, dies für das eigene Seelenheil zu tun und dass es für ein Bauwerk Gottes war. „Im Testament einer armen Witwe konnte ich entziffern, dass sie der Stephanskirche ihr Bettzeug und einen alten Mantel vermachte. Die Kirchmeisterrechnung belegt, dass der Verkauf ein paar Pfennige in die Kirchenkasse brachte. Das war rührend“, erzählt die Forscherin. Als sich die Ideen von Martin Luther durchzusetzen begannen, wurde die Stiftungstätigkeit eingestellt – der Nordturm ist unvollendet geblieben. Über die dreihundertjährige Baugeschichte hinweg ist heute besser als je zuvor belegt, dass der Bau des „Steffls“ durch die Bevölkerung gemeinsam finanziert und ermöglicht wurde. Kein Wunder, dass ein starker Bezug zum Stephansdom existierte, der bis heute andauert.

Zur Person Barbara Schedl ist Kunsthistorikerin und Privatdozentin am Institut für Kunstgeschichte der Universität Wien. Davor war sie an der University of California, Los Angeles am Institut für Realienkunde des Mittelalters der frühen Neuzeit. Über beide Forschungsprojekte hat Schedl ein Buch herausgegeben und vor Kurzem die Arbeiten zur Online-Datenbank www.sanktstephan.at abgeschlossen.

Publikationen