Römische Steine sprechen über ihren Ursprung

Die Steindenkmäler aus der Römerzeit in Österreich sprechen zu den Archäologinnen und Archäologen seit sie ausgegraben wurden. Ihre Antworten hängen jedoch davon ab, was sie gefragt werden. Was erzählt nun beispielsweise die steinerne Grabstele, die zur Erinnerung an den Soldaten Rufus Lucilius um 44 nach Christus an der Carnuntiner Gräberstraße aufgestellt wurde? Überraschendes, weil man weiß, dass zur Zeit der Ankunft römischer Truppen Anfang des ersten Jahrhunderts nach Christus im Wiener Becken noch nicht einmal Wohnhäuser aus Stein gebaut wurden. Im Forschungsprojekt „CarVin“ stellt ein interdisziplinäres Team am Institut für Kulturgeschichte der Antike der Österreichischen Akademie der Wissenschaften den steinernen Funden und Befunden der Römerzeit Fragen nach der Herkunft der Steine.

Ausgefeilte Lagerlogistik

„Nicht jeder Stein ist für jede Anwendung geeignet“, betont Projektleiterin Gabrielle Kremer. Eine fein modellierte Statue erfordert anderes Ausgangsgestein als ein grob behauener Mauerquader. Zudem ist der Transport von Stein aufwändig, besonders wenn er nicht auf dem Flussweg, sondern mit dem Ochsenkarren erfolgen musste. Als die Region von den Römern erobert wurde, haben diese neben einem geeigneten Lagerplatz an der Donaugrenze vorab auch geeignete Rohstoffvorkommen ausgekundschaftet, um ihre Logistik und bewährte Kulturtechniken ausrollen zu können. So verweisen die Steindenkmäler aus Carnuntum und Vindobona zur Zeit der römischen Besatzung neben ihrer kulturhistorischen Bedeutung auch auf wirtschaftliche, gesellschaftliche und technologische Transformationen in der Region. Orte und Menschen, die für Versorgung und Bearbeitung des Steinmaterials sorgen konnten, wurden wohl aufgewertet.

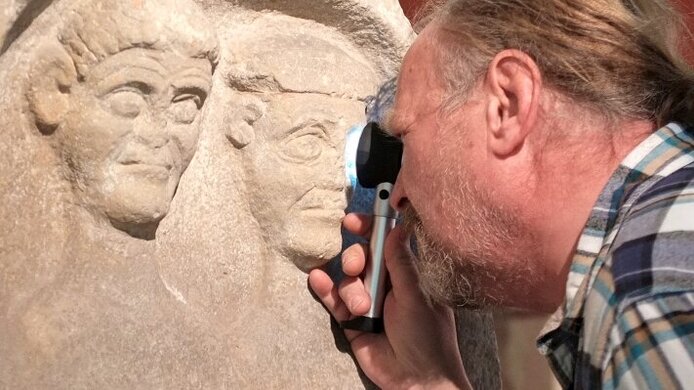

Steine unter der Lupe

Das Forscherteam von der Akademie der Wissenschaften, der Technischen Universität Wien, der Geologischen Bundesanstalt, des Wien Museums, der Stadtarchäologie Wien und der Universität Wien untersuchte verschieden genutzte Steine, insgesamt 942, von

Quadern der Lagermauer über Kultdenkmäler, Grabstelen und Meilensteine bis hin zu Mühlsteinen oder Steingefäßen. Archäologinnen und Archäologen kooperierten in dem vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Projekt mit Geologinnen und Geologen, um erstmals eine genaue Terminologie für das Steinmaterial und einen Bestimmungsschlüssel für Funde und Befunde aus Carnuntum und Vindobona (heute Wien) zu entwickeln. „Natürlich wurde auch bisher bei archäologischen Grabungen das Material erfasst, aber nur grob in Kalkstein, Sandstein, Marmor etc. unterschieden. Mit Unterstützung der Fachleute für Gestein können wir nun sieben lokale und regionale Steinbruchregionen unterscheiden und für viele Funde die Herkunft des Materials sehr gut eingrenzen“, erklärt Gabrielle Kremer. Der fertige Bestimmungsschlüssel kann mit einer 10-fach vergrößernden Lupe angewandt und auch Fälschungen künftig leichter aufgedeckt werden. Für die Entwicklung der Klassifikation musste jedoch die eine oder andere Probe aus den antiken Funden entnommen und untersucht werden.

Der Kulturraum und sein Baumaterial

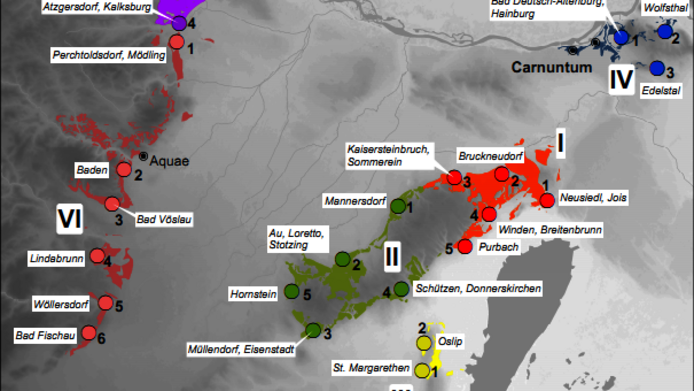

Für den hochwertigen Kalk aus dem Leithagebirge – verwendet unter anderem für Statuen und Kultdenkmäler – können die Abbaustätten weniger genau eingegrenzt werden als für das funktionale Baumaterial vom Westrand des

Wiener Beckens. „Das hängt mit der Entstehung des Leitha-Kalks zusammen. Die Ablagerungen in einem Meer ändern sich sehr kleinräumig. Zudem sind die Steinbrüche auch nach dem Abzug der Römer weiterverwendet worden. Wir haben eigentlich nur eine Stelle identifiziert, an der wir glauben antike Abbauspuren festmachen zu können“, so Kremer. Dennoch ergeben sich aus der Zuordnung zu den sieben Steinbruchregionen interessante Verteilungsmuster, die Rückschlüsse auf die Organisation von Bauvorgängen, Steinmetzwerkstätten, Handelsbeziehungen oder Verkehrslogistik zulassen. Vernetzt wurden im Projekt nicht nur Fachwissen und Funde, sondern auch Laserscan und Luftbild-Daten, um Knotenpunkte der Logistik wie Siedlungen, Straßen und Steinbrüche auszumachen. Die Analyse der kürzestmöglichen und kostengünstigsten Landwege zwischen Steinbruch, Werkstatt und Aufstellungsort wird bald fertiggestellt sein. Wie weit ein Kulturraum reicht, lässt sich nun also auch anhand der Materialquellen festmachen.

Stein auf Stein – das Lager muss bald fertig sein

Ein festes Lager der XV. Legion gab es in Carnuntum ab ca. 40 nach Christus. Eine erste Lagermauer aus Stein entstand hier bald nach 100 nach Christus, ebenso wie im Legionslager Vindobona. Konkrete Aussagen zur Datierung und Herkunft des Rohmaterials liefern in Carnuntum vor allem die Grabsteine der Legionäre. Die Grabstele des Oberitalikers Rufus Lucilius, der in voller Montur dargestellt ist, wurde in Kalkstein aus den nahe gelegenen Hainburger Bergen gehauen. Doch bereits zu Beginn der römischen Präsenz waren auch die Steinbrüche im südwestlich von Carnuntum gelegenen Leithagebirge in Betrieb. Obwohl es sicher Informationsströme zwischen den beiden an der Donau gelegenen Lagern gab, haben sich die in Wien stationierten Truppen eigene lokale Steinbrüche erschlossen (u.a. in Nußdorf, Heiligenstadt, Perchtoldsdorf). Der aus größerer Distanz hergeholte Leitha-Kalk wurde hier hauptsächlich für Denkmäler verwendet. Gut verorten lässt sich auch eine Abbaustätte nahe der Stadt Scarbantia, dem heutigen Sopron in Ungarn, deren Material weiter nördlich nicht verwendet wurde. Was sich ebenfalls zeigt: So vielfältig die ethnische Herkunft der in den Legionen versammelten Soldaten über die Jahrhunderte hinweg auch war: die Steinmetzwerkstätten von Carnuntum und Vindobona entwickelten bald ihren eigenen unverwechselbaren Stil. Die neuen Ergebnisse werden im Corpus Signorum Imperii Romani zu den Steindenkmälern der römischen Provinz Pannonien aufgenommen und weiter ausgewertet.

Zur Person Gabrielle Kremer ist Archäologin am Institut für Kulturgeschichte der Antike der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist die Analyse und vergleichende Auswertung von Steindenkmälern der römischen Provinzen als historische Quellen. Sie studierte Archäologie, Alte Geschichte und Kommunikationswissenschaften an der Ludwig Maximilians Universität München und der Universität Wien. Ihre Doktorarbeit verfasste Kremer über Grabbauten in Noricum und arbeitet seit Jahren mit dem Archäologischen Museum in Carnuntum zusammen. Seit 2017 ist sie Leiterin der Arbeitsgruppe „Religion und Gesellschaft”.

Mehr Informationen