Neben den Core-Projekten wurden auch sogenannte Discovery-Projekte etabliert, die „die Grenzen des konventionellen Denkens“ in den Quantenwissenschaften durchbrechen sollen. Wie verrückt dürfen diese Ideen sein?

Weihs: Sie dürfen sehr verrückt sein. Letztendlich entscheiden allerdings externe Gutachtende, ob ein Projekt zugelassen wird. Es geht aber schon um Ideen, die nicht vollkommen aus der Luft gegriffen sind. Die Forschenden haben durchaus eine Vorstellung, was von ihren Ansätzen zu erwarten ist. Vielleicht wollen sie ein neues Atom in der Ionenfalle ausprobieren oder Photonen in einem Gravitationsfeld untersuchen und nachsehen, ob sie etwas Neues finden – Dinge, die sich vielleicht nicht für einen großen Antrag an den FWF oder ein EU-Förderprogramm eignen, aber unbedingt untersucht werden sollten. Das Budget ist mit 150.000 Euro limitiert, dennoch ist das Programm sehr kompetitiv: In der ersten Runde haben wir 46 Anträge erhalten, maximal 15 können wir finanzieren.

Bei aller Exzellenz in der Forschung – Österreich bleibt ein kleines Land, dessen Möglichkeiten beschränkt sind. Wie schneiden die heimischen Quantenwissenschaften im internationalen Vergleich ab?

Weihs: Die Quanten-Community in Österreich schlägt sich sehr gut. In Relation zur Einwohnerzahl hat Österreich mit seinen 70 Arbeitsgruppen in diesem Bereich wahrscheinlich die höchste Dichte an Quantenwissenschaftler:innen überhaupt – jedenfalls höher als in Deutschland, obwohl es dort viel mehr außeruniversitäre Forschungseinrichtungen gibt, die Quantenforschung betreiben. Auf Österreichs Quantenwissenschaften entfällt ein durchaus beachtliches Fördervolumen. Lange Zeit war es allerdings schwierig, an Finanzierungen für die nötigen teuren Instrumente zu kommen – das hat uns gegenüber anderen Ländern zurückfallen lassen. Zum Glück wird aus Mitteln des EU-Wiederaufbaufonds im Rahmen der Initiative „Quantum Austria“ des Wissenschaftsfonds FWF und der Förderagentur FFG insbesondere solche Forschungsinfrastruktur seit 2022 stark gefördert. Schließlich muss man in einem kleinen Land passende Nischen finden, in denen man reüssieren kann. Ich denke, das ist uns mit den sehr grundlagennahen Forschungsfragen gelungen.

Teil des Exzellenzclusters ist auch der Wissenstransfer. Gleichzeitig darf man die Grundlagenforschung aber nicht verwässern, indem man zu viel über mögliche Anwendungen nachdenkt. Wie gelingt der Spagat?

Weihs: Wissenstransfer hat viele Dimensionen, von der Kommunikation mit Gesellschaft und Politik über die Vernetzung mit der Industrie bis zu Patenten aus der Grundlagenforschung, die in Anwendungen umgesetzt werden. Als Vizerektor für Forschung an der Universität Innsbruck unterschreibe ich etwa jede Woche ein paar Erfindungsmeldungen – nicht nur im Quantenbereich. Wichtig ist, dass die Forscher:innen zumindest das Bewusstsein für mögliche Anwendungen haben. An den Forschungsstätten braucht es zudem Expert:innen, die sich um das Thema kümmern und auf die Wissenschaftler:innen zugehen. Und es braucht Modelle, die im Fall einer Verwertung für einen gerechten Umgang mit dem geistigen Eigentum sorgen. Im Exzellenzcluster läuft etwa gerade ein eigenes Programm für Start-up- und Spin-off-Gründungen im Quantenbereich, um den Wissenstransfer zu fördern und in geeignete Bahnen zu lenken.

Anwendungsforschung im Quantenbereich ist noch jung, die Transformation voll im Gange. Wirkt das auch auf die Grundlagenforschung zurück?

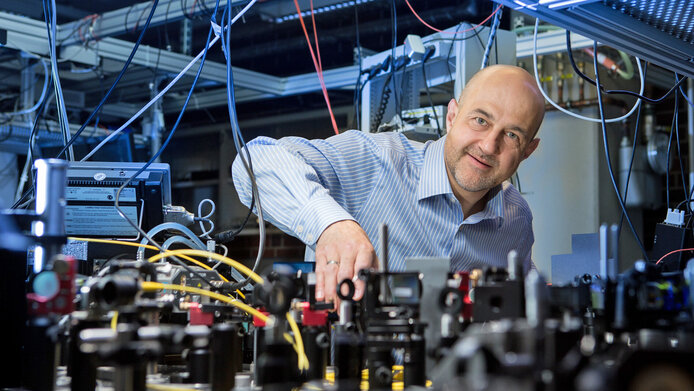

Weihs: Die neue Marktorientierung hat zur Folge, dass Absolvent:innen aus den Forschungsgruppen sehr schnell Jobs finden. Manchmal ist es sogar schwer, die Leute zum Bleiben in der akademischen Forschung zu bewegen. Das trifft auch auf Frauen zu, wobei hier auch die Familienplanung ein starker Einflussfaktor ist. Im Studium haben wir mittlerweile einen konstanten Frauenanteil von 20 bis 25 Prozent. Im Doktorat und in der Postdoc-Phase werden sie aber leider kontinuierlich weniger. Eine weitere Folge der forcierten Anwendungsforschung sind aber auch deutliche Verbesserungen der Geräte und Methoden in Grundlagenbereichen, die mit hochspezialisiertem Equipment arbeiten. In meinem Feld, der Photonik, war es früher Teil der Arbeit, Detektoren für einzelne Photonen in mühevoller Arbeit selbst zu bauen, um ein Experiment durchführen zu können. Heute sind diese Geräte problemlos am Markt erhältlich. Forschende haben Firmen ausgegründet und bieten dieses Spezialequipment an. Die verfügbaren Werkzeuge werden also besser und man kann bei den Experimenten gleich auf einem höheren Niveau einsteigen.

Die Erfolgsgeschichte der heimischen Quantenwissenschaften gipfelte im Physiknobelpreis für Anton Zeilinger. Wie hat sich das auf die heimische Quanten-Community ausgewirkt?

Weihs: Durch die Stärke Österreichs hatten wir schon vor dem Nobelpreis einen sehr hohen Anteil internationaler Studierender. Wir haben danach aber bemerkt, dass das Interesse – wirklich aus allen Erdteilen – noch einmal angezogen hat. Und natürlich gab es bedeutende Effekte in der öffentlichen Wahrnehmung, bis hin zu Boulevardzeitungen, die nun über Quantenphysik schreiben. Viel mehr Menschen in Österreich haben die Quantenwelt heute auf ihrer geistigen Landkarte.

Hat die Widersprüchlichkeit der Quantenwelt, mit der Sie seit Jahrzehnten konfrontiert sind, auch Ihre Sicht der Welt im Alltag verändert?

Weihs: Ich glaube, man gewöhnt sich einfach an diese nicht intuitiven Regeln in der Mikrowelt. Ich finde sie überhaupt nicht bizarr. Dass diese Phänomene einfach verschwinden, wenn man auf größere Objekte blickt, macht einen großen Teil der Motivation für die wissenschaftliche Beschäftigung aus. Das ist ein Rätsel, das es zu ergründen gilt. Die Fragen resultieren aus der Forschung – und das ist wichtig. In der Technologieentwicklung gibt die Anwendung vor, was man erforscht. In der Grundlagenforschung können nur die Wissenschaftler:innen selbst die interessanten Fragen stellen und sagen, was relevant ist. Diese Freiheit, dieser Raum für Neugierde zieht auch viele Studierende an. Es ist ein bisschen wie in der Kunst, dort will man sich auch keine Vorschriften machen lassen. In der Gesellschaft, in der Politik ist das manchmal schwer zu verstehen.