Mit Mikrowellen Granit brechen

Der Abbau von hartem Gestein wie Granit ist ein langwieriger, energieintensiver Prozess, egal ob im Bergbau oder im Tunnelbau. Dabei wird in mehreren Schritten vorgegangen: Zuerst müssen Risse im kompakten Fels erzeugt werden, wobei einzelne Brocken entstehen, die dann herausgelöst und abtransportiert werden können. In der Geschichte des Bergbaus wurde Ersteres oft mit Feuer gemacht – die Hitze sprengt das Gestein. Ein vom Wissenschaftsfonds FWF gefördertes, interdisziplinäres Projekt der Lehrstühle für Mechanik, Physik und Bergbaukunde der Montanuniversität Leoben hat nun eine moderne Variante dieser Strategie untersucht: Zum Erhitzen des Gesteins wird Mikrowellenstrahlung eingesetzt. „Alle gängigen Abbaumethoden haben eines gemeinsam: Man möchte das Gestein zuerst brechen, also Oberflächen erzeugen, aber nur ein geringer Teil der Energie geht wirklich in diese Oberflächenschaffung. Der Großteil geht in Form von Wärme verloren“, sagt Projektleiter Thomas Antretter vom Institut für Mechanik der Montanuniversität Leoben. Derzeit wird das Gestein entweder gesprengt oder rein mechanisch mit großen Maschinen aufgebrochen und abgetragen. „Das ist eine riesige Verschwendung von Energie. Wir wollen den mechanischen Abbauprozess nicht vollständig ersetzen, das ist nicht möglich. Aber wir können ihn erleichtern“, berichtet Antretter im Gespräch mit scilog.

25-mal stärker als ein Mikrowellenofen

Dass Mikrowellen zum Erhitzen genutzt werden können, ist aus dem Alltag bekannt. Weniger offensichtlich ist, dass auch Gestein erwärmt werden kann. „Man könnte tatsächlich einen Gesteinsbrocken in einen Mikrowellenofen legen und er würde warm werden“, erklärt Antretter. „Um wirklich Risse zu erzeugen, braucht es aber höhere Energien.“ Für die Praxistests wurde eine Anlage mit 25 Kilowatt Leistung verwendet, das ist etwa das 25-Fache eines Mikrowellenherds. Die Mikrowellen werden mit einem Applikator aufgebracht, der wie ein Schlauch aussieht –, ein Hohlleiter, in dessen Innerem die Mikrowellen transportiert werden.

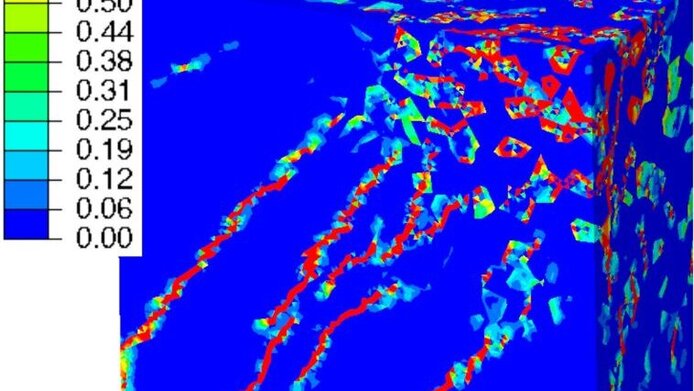

Antretters Gruppe war für die Simulationen zuständig. „Die Simulationen waren relativ umfangreich, weil wir einerseits die elektromagnetischen Vorgänge berechnen mussten, die Einstrahlung und die Ausbreitung der elektromagnetischen Welle, und dann daraus schließen mussten, wie sich das Gestein erwärmt.“ Antretter interessierte sich besonders für Granit, der aufgrund seiner Härte besonders schwierig abzubauen ist. Granit besteht aus den Gesteinen Feldspat, Quarz und Glimmer. „Diese haben unterschiedliche Eigenschaften und erwärmen sich verschieden stark. Abgesehen davon unterscheiden sie sich auch in ihren elektrischen Eigenschaften, Mikrowellen werden unterschiedlich absorbiert.“ Auch das habe zuerst berechnet werden müssen. „Mit den Ergebnissen der Rechnungen zur Verlustleistung konnten wir dann eine mechanische Rechnung machen“, erklärt Antretter. „Dazu müssen wir berechnen, wie sich die Temperatur im Gestein zeitlich entwickelt. Davon ausgehend können wir die mechanischen Spannungen berechnen, wiederum als Funktion der Zeit.“ Das wurde mit der kritischen Belastungsgrenze für die einzelnen Gesteinsbestandteile verglichen, um festzustellen, wann das Gestein bricht und die gewünschten Risse entstehen.

Kurze Pulse effektiver

Thomas Antretters Team simulierte kurze, intensive Pulse von nur einer Zehntelsekunde und zum Vergleich längere Pulse mit geringerer Intensität, die 100 Sekunden dauerten. Die eingebrachte Energie war in beiden Fällen gleich. „In den Simulationen zeigten die kurzen Pulse etwas mehr Effekt, bei gleicher Energiemenge“, berichtet Antretter. Begleitend dazu gab es Versuche am benachbarten Lehrstuhl für Bergbaukunde, der Zugriff auf eine Mikrowellenanlage hat. „Dort wurden tatsächlich Gesteinsproben hineingelegt und bestrahlt, unter unterschiedlichen Bedingungen und Zeiten. Es hat sich herausgestellt, dass man diese Riss-Muster erzeugen kann, und sie stimmen gut mit dem überein, was wir in der Simulation gefunden haben.“ Die Idee, Mikrowellen zum Aufbrechen von Gestein zu verwenden, habe es schon länger gegeben, sagt Projektleiter Antretter. „Man konnte den Effekt aber nie richtig quantifizieren, die Versuche basierten auf Trial and Error. So geriet das wieder in Vergessenheit.“ Für eine praktische Umsetzung gebe es noch einige offene Fragen, wie etwa Fragen zum Brandschutz. „Aus technischer Sicht steht einer Umsetzung aber nichts im Weg“, so Antretter.

Zur Person Thomas Antretter ist Professor an der Montanuniversität Leoben und Leiter des Instituts für Mechanik. Sein Forschungsinteresse gilt Computersimulationen von „Martensitischen“ Phasenübergängen, Spannungen in Materialien und der Wechselwirkung von Mikrowellen mit Gestein. Antretter erhielt verschiedene Auszeichnungen, unter anderem den Adolf-Martens-Preis.

Wissenschaftliche Publikationen