Konnichiwa, medizinisches Pflaster!

„Besonders beeindruckt hat uns der Stellenwert der Arbeit, denn für unsere japanischen Kolleginnen und Kollegen ist die Arbeit kein notwendiges Übel, sondern Erfüllung und wichtiger Lebensmittelpunkt. Eine bemerkenswerte Einstellung!“, berichtet Andreas Petritz. „Manche Kollegen im Team hätten schon längst in Pension sein können, aber sie arbeiten trotzdem weiter, weil es ihnen Spaß macht“, sagt der Wissenschaftler. Was als kleine Idee begann, wurde zu einer Lebenserfahrung, die er nicht mehr missen möchte. Von März 2018 bis März 2020 forschte er gemeinsam mit seiner Frau Esther Karner-Petritz in Japan.

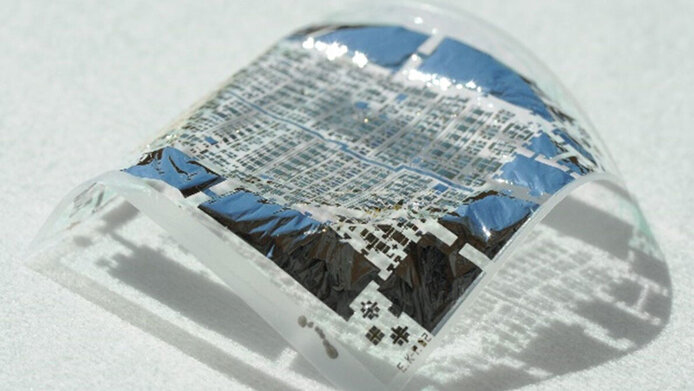

Im Rahmen des Erwin-Schrödinger-Stipendiums des Wissenschaftsfonds FWF entwickelte er dort im Sekitani Lab der Universität Osaka „OFES e-Skin“. Das ist eine Art elektronische Haut, bestehend aus Folien und bestückt mit Sensorik und Elektronik. Die verwendeten Sensorfolien sind ultradünn, dreimal dünner als Frischhaltefolie, sowie biokompatibel, sprich hautverträglich, und reagieren sehr sensibel selbst auf kleinste Druckänderungen. Aufgebracht am Hals ist es daher möglich, diverse Vitalparameter zu erfassen wie Herzfrequenz, Blutdruck, Pulswelle sowie die Steifigkeit der Blutgefäße.

Energy Harvesting

Neben dem Einsatz als Sensor kann man die Folie für eine weitere bemerkenswerte Funktion verwenden: zur Energiegewinnung, engl. „energy harvesting“. Bringt man beispielsweise die Sensorfolie bestückt noch mit spezieller Elektronik auf den Ellbogen auf, wird bei jeder Bewegung der Sensor angeregt und die so entstandene biomechanische Bewegungsenergie kann entweder gespeichert oder gleich umgesetzt werden. „Ziel ist ein komplett energieautarkes medizinisches Pflaster, das sich leicht an beliebige Objekte anschmiegt und vielseitig einsetzbar ist. Vielleicht wird irgendwann selbst die Wundheilung mittels Sensoren unterstützt“, schwärmt der Forscher. Die Entwicklung einer „elektronischen Haut“ wurde in den vergangenen Jahren stark vorangetrieben, jedoch ist bis zur Marktreife noch viel zu tun. Die möglichen Anwendungsbereiche reichen von Robotik über künstliche Prothesen und biomedizinische Instrumente bis hin zu „Wearables“ – zum Beispiel als Fitnesstracker.

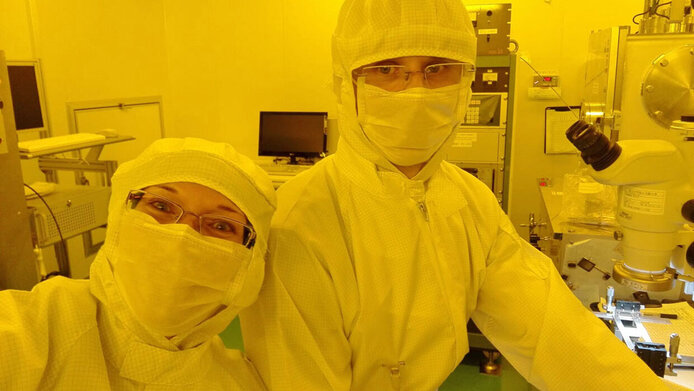

Hatsuhinode - der erste Sonnenaufgang des Jahres

Die gemeinsame Zeit in der japanischen Hafenstadt beschreibt Andreas Petritz als spannend und lehrreich. „Beibehalten haben wir uns den typisch japanischen Brauch namens ‚Hatsuhinode‘: Am 1. Jänner geht man zur Morgendämmerung auf einen Aussichtspunkt, um den ersten Sonnenaufgang des Jahres zu betrachten. Das ist ein ganz besonderes Erlebnis“, schildert der Physiker. An der Universität hat er etliche Stunden in Spezialkleidung im staubreduzierten Reinraum verbracht. Die Konzentration luftgetragener Teilchen soll geringgehalten werden. Jedes Staubpartikel würde stören, wenn er dünne Polymer- oder Metallschichten aufbringt, die man für Sensoren und Elektronik benötigt. „Man muss schauen, dass man sauber arbeitet. Jeder Fehler, jede Unkonzentriertheit verfälscht das Ergebnis“, erklärt er. Dann folgt die Charakterisierung mit unterschiedlichen Messgeräten, jedoch der schönste Schritt sei dann der finale Test eines funktionierenden Bauteils.

Smarte Windturbinen

Heute sitzt Andreas Petritz im steirischen Weiz am Schreibtisch. Er ist Senior Postdoc am Institut für Oberflächentechnologie und Photonik, das zur Forschungseinrichtung Joanneum Research gehört. „Je länger man Mitarbeiter ist, desto mehr hat man im Büro zu tun“, sagt der Experimentalphysiker. Im europäischen H2020-Projekt SYMPHONY (Smart Hybrid Multimodal Printed Harvesting of Energy), setzt er sein Wissen aktuell an der Entwicklung eines energieautonomen Sensorsystems ein. Das System soll den Zustand einer Maschine regelmäßig überprüfen, etwa angebracht an Rotorblättern einer Windturbine. Dadurch kann man die Schwingungen messen, aber auch frühzeitig erkennen, ob etwas vereist ist oder sich Risse gebildet haben. Das spart Wartungs- und Reparaturkosten und sorgt für eine längere Lebensdauer der Turbinen, aber kann auch den Energieverbrauch senken, wenn es um die Beheizung und Kühlung von Räumen mittels intelligenter Fußböden zur Präsenz- und Bewegungsverfolgung geht oder um eine Remote-Schlauchdruckkontrolle bei E-Bikes. Darüber hinaus kann die Technologie in dehnbare und flexible Bauteile integriert werden.

Japan hat Andreas Petritz nicht ganz losgelassen. Er hat sehr gute Kontakte geknüpft und möchte die Zusammenarbeit weiter ausbauen. Noch während an einer zweiten Publikation geschrieben wird, plant er ein neues Projekt in Kooperation mit dem Sekitani Lab. Den Förderantrag wird Petritz im Rahmen des bilateralen Programms des FWF und der Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) einreichen.

Zur Person

Andreas Petritz studierte Experimentalphysik an der Karl-Franzens-Universität Graz und ist seit 2011 als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Joanneum Research – Materials am Standort Weiz tätig. Im Rahmen eines Erwin-Schrödinger-Stipendiums des Wissenschaftsfonds FWF arbeitete er an der Entwicklung einer elektronischen Haut. Das Projekt „OFES e-Skin“ (2018–2020) fand in der Forschungsgruppe von Tsuyoshi Sekitani an der japanischen Universität Osaka statt.

Publikation

Andreas Petritz, Esther Karner-Petritz, Takafumi Uemura et al.: Imperceptible energy harvesting device and biomedical sensor based on ultraflexible ferroelectric transducers and organic diodes, in: Nature Communications 2021