Klima-Archiv im Eis

„Elise-Richter war eine Wende in meinem wissenschaftlichen Leben“, sagt Elisabeth Schlosser über die FWF-Förderung, die sie 2006 erhalten hat. Damals war sie knapp davor, die Wissenschaft zu verlassen. Wie es dazu kam?

Zwei-Klassen-Wissenschaft

Seit 1992 - mit kurzen Unterbrechungen - arbeitet die Meteorologin an der Universität Innsbruck ausschließlich an befristeten, durch Drittmittel finanzierten Projekten - ein Umstand, mit dem sie früher nicht gerechnet hatte: „Ich dachte, irgendwann bekomme ich eine Assistentenstelle an der Uni. Aber meine Drittmittelexistenz wird offenbar zu einer Dauersituation bis zur Pension“, stellte sie fest. Dass zu dem Umstand, immer wieder Anträge schreiben zu müssen, um Mittel einzuwerben, noch Stolpersteine wie die Kettenvertragsregelung kommen, empfindet die Wissenschafterin als kräfteraubend und zermürbend – ortet sie gar in Österreich ein Zwei-Klassen-System in den Wissenschaften: „Als Drittmittel-Wissenschaftler sind Sie ein Mensch zweiter Klasse“, sagt sie.

„Der FWF ist der Einzige, der die Drittmittelleute unterstützt und sie wertschätzt.“

Als Elisabeth Schlosser knapp davor ist, diesen zermürbenden Kampf aufzugeben, erhält sie vom FWF eine Förderung durch das Frauen-Karriereprogramm „Elise-Richter“. „Der FWF ist der Einzige, der die Drittmittelleute unterstützt, ihnen Mut macht und sie wertschätzt“, freut sie sich.

Gern gesehene Gastwissenschafterin

Die Mittel der Förderung durch das Elise-Richter-Programm ermöglichen ihr damals den ersten Forschungsaufenthalt im US-amerikanischen Boulder. Hier findet die Wissenschafterin jene Rahmenbedingungen und die Unterstützung, die sie sich wünscht. „Das war der Himmel auf Erden! Ich war kein Drittmittelmensch, sondern einfach eine gern gesehene Gastwissenschaftlerin“, erinnert sie sich euphorisch. „Dort arbeiten viele mit Drittmitteln, aber man sieht es ihnen nicht an, denn sie werden genauso unterstützt und haben die gleichen Büros wie die Festangestellten“, führt die Meteorologin aus.

Das Neue und Innovative betonen

Da sie sich als Selbstantragstellerin den Lebensunterhalt verdienen muss, investiert sie viel Zeit und Energie in einen Antrag. Aus ihrer jahrelangen Erfahrung, würde sie jungen Antragstellerinnen und Antragstellern raten, das Neue und Innovative des Projektes deutlich herauszuarbeiten, denn sie meint, man könne nicht erwarten, dass wirklich alle Gutachterinnen und Gutachter Experten auf dem Gebiet sind und so viel Zeit aufwenden, wie man sich das wünschen würde. Wenn Schlosser auf ihre 20-jährige „Antragskarriere“ beim Wissenschaftsfonds FWF zurückblickt, stellt sie fest, dass es heute wesentlich mehr Informationen gibt, und nennt dabei lobend die Coaching-Workshops des FWF.

„Um Aussagen über zukünftige Klimaveränderungen machen zu können, müssen wird das gegenwärtige Klimasystem verstehen.“

Klimaveränderungen vor 100.000en von Jahren

Seit Mitte 2016 läuft ihr aktuelles vom FWF gefördertes Forschungsprojekt „Atmosphärische Einflüsse auf stabile Isotope in Antarktika“. Dabei geht es um die Erforschung vergangener Klimaveränderungen. „Um Aussagen über zukünftige Klimaänderungen machen zu können, müssen wir das gegenwärtige Klimasystem verstehen“, sagt Schlosser. Dabei liefern Klimaveränderungen der Vergangenheit wertvolle Hinweise. Aber wie kommt man zu diesen Informationen? Meteorologische Messungen gibt es erst seit ungefähr 200 Jahren. Trotzdem geht es, wenn man von vergangenen Klimaveränderungen spricht, um Eiszeiten vor 100.000en von Jahren.

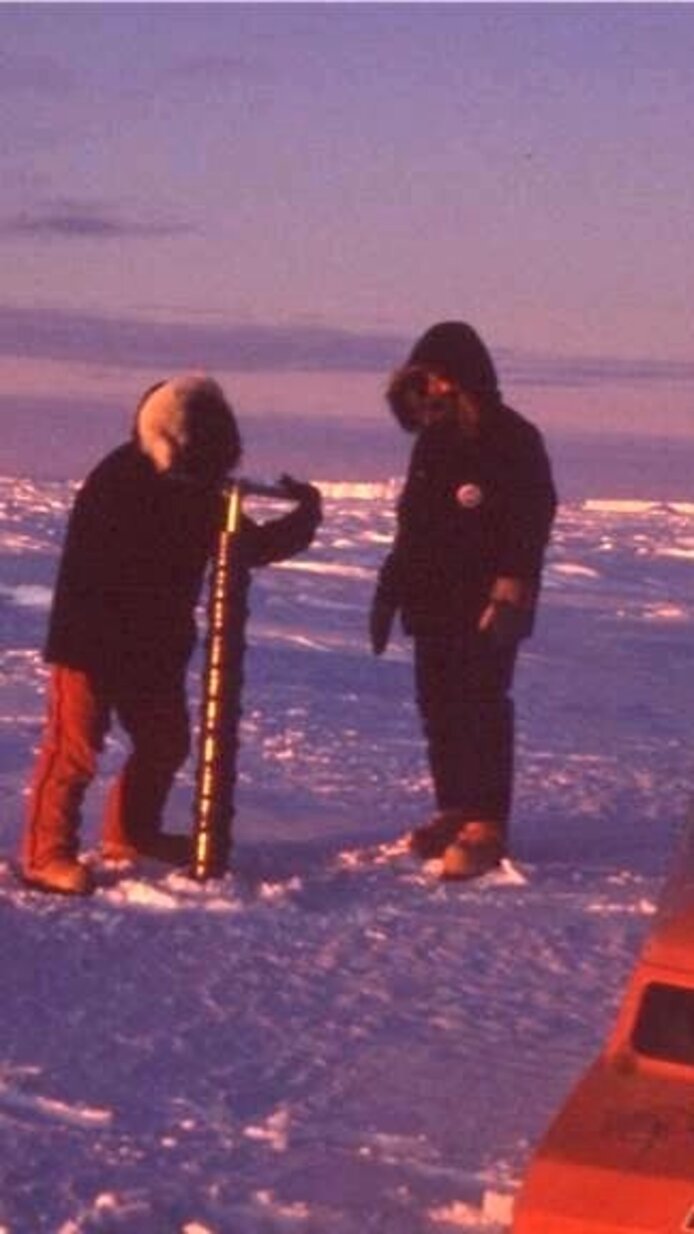

800.000 Jahre altes Eis

Eine wichtige Informationsquelle sind Eisbohrkerne aus der Antarktis und Grönland. In diesen kilometerlangen Eiskernen ist das Klima der Vergangenheit gespeichert. Ein Bohrkern hat einen Durchmesser von ca. 10 cm, ist bis zu 3 Kilometer lang und besteht aus Eis, das bis zu 800.000 Jahre alt ist. Da Bohrungen nur in der Sommersaison möglich sind – bei Temperaturen von etwa minus 45 bis minus 25 Grad –, dauert es mehrere Jahre, solche langen Kerne zu gewinnen.

Klimaarchiv

Luftblasen im Eis geben Auskunft über die Zusammensetzung der Atmosphäre zum Zeitpunkt, als das Eis gebildet wurde, so zum Beispiel über den Gehalt von Kohlendioxid, Methan und anderen Treibhausgasen. Weitere Erkenntnisse bieten Messungen von physikalischen und chemischen Größen wie zum Beispiel Staubgehalt, Salzgehalt oder elektrische Leitfähigkeit. „Diese Informationen liefern uns nur die Eisbohrkerne“, sagt Elisabeth Schlosser.

Isotope geben Auskunft über frühere Temperaturen

Um frühere Temperaturverhältnisse zu rekonstruieren, werden sogenannte stabile Isotope des Wassers gemessen. Unter Isotopen versteht man verschiedene Arten desselben Stoffes. Es gibt beispielsweise drei Sorten von Sauerstoff, außer dem „normalen“ Sauerstoff O16 gibt es noch zwei weitere Varianten, O17 und O18. Sie sind schwerer und weisen andere physikalische Eigenschaften auf. Das Verhältnis dieser verschiedenen Sauerstoffarten ist temperaturabhängig. „Bis vor kurzem wurden nur O16 und O18 gemessen. Mit neuen, handlichen Geräten kann man nun auch O17 messen, das nur in sehr kleinen Mengen vorkommt“, berichtet Schlosser. Nachdem Wasser und damit Schnee H2O ist, werden sowohl die Sauerstoff- als auch die Wasserstoffisotope an Wasserdampf, Wasser oder geschmolzenem Eis gemessen. Mit den neuen Geräten kann man nicht nur Eis- und Schneeproben untersuchen, sondern auch kontinuierlich das Isotopenverhältnis von Wasserdampf messen, aus dem der Schnee und damit auch das Eis gebildet werden. Die Beziehung zwischen Isotopenverhältnis und Lufttemperatur ist allerdings komplex und nicht ganz einfach aus dem Bohrkern zu bestimmen. „Das Isotopenverhältnis hängt nicht nur von der Lufttemperatur ab, sondern auch von den Verhältnissen, unter denen der Schnee – der später zu Eis wurde – gefallen ist. Deshalb untersuchen wir zum Vergleich aktuellen Schnee und die meteorologischen Bedingungen während des Niederschlags. Wir untersuchen die Strömungsbedingungen in der Atmosphäre, von wo der Wasserdampf kam und auf welchen Transportwegen er in die Antarktis gelangt ist“, erläutert Elisabeth Schlosser.

Feldforschung in der Antarktis

Kommenden Winter bricht die Meteorologin zur nächsten Expedition in die Antarktis auf und wird an der deutschen Forschungsstation Neumayer stabile Isotope von Wasserdampf messen. Zwei bis drei Monate wird sie dort verbringen und – wenn das Wetter es zulässt – täglich Schneeproben nehmen. Die Forschungsstation Neumayer liegt an der antarktischen Küste, wo es mit einer jährlichen Durchschnittstemperatur von minus 16 Grad deutlich wärmer ist als im Landesinneren.

„Ich liebe die Berge!“

Auf diese Feldforschung freut sich Elisabeth Schlosser ganz besonders, war doch für die Naturliebhaberin die Aussicht auf Arbeiten im „Freiluftlabor“ eines der wichtigsten Argumente für ihre Studienwahl. „Würde ich nur am Computer sitzen und Modelle rechnen, würde ich die Freude an der Arbeit verlieren“, sagt die Wissenschafterin. Im deutschen Ratingen – zwischen Düsseldorf und Duisburg – aufgewachsen, beginnt sie zunächst mit dem Studium in Bonn. Der Massenbetrieb dort schreckt sie aber ab und nach ein paar Semestern wechselt sie nach Innsbruck, wo sie ihrem besonderen Interesse für Glaziologie, der Erforschung von Eis und Schnee, nachgehen kann. Nach Innsbruck zieht sie aber nicht nur das Studium, sondern auch die Landschaft. „Ich liebe die Berge! Wo ich ursprünglich herkomme, gibt es weder Berge noch Natur, dort geht die Schwerindustrie in die Chemische Industrie über“, stellt Schlosser lachend fest. Bereits im vierten Semester erhält sie das Angebot, auf Expedition in die Antarktis zu gehen. Sie sammelt Daten für ihre Diplomarbeit und muss danach einen Seminarvortrag über Eisbohrkerne halten. „Dass das zu meinem Beruf werden würde, hätte ich damals nicht gedacht“, erinnert sich Schlosser schmunzelnd.

„I mog die Deutschen nit“

Nun ist sie bereits seit über drei Jahrzehnten in Tirol und seit über zwei Jahrzehnten österreichische Staatsbürgerin. Doch noch immer wird sie hin und wieder als „Piefke“ tituliert. Was sie oft aus dem Mund Tiroler Zeitgenossinnen und Zeitgenossen hört: „Die Deutschen, die ich kenn‘, sind eigentlich alle ganz nett. Aber I mog die Deutschen nit.“ In den ersten Jahren hatte sie dabei viel Gelegenheit, ihren Humor und ihre Schlagfertigkeit unter Beweis zu stellen.

„Deutsch ist die Sprache, die uns trennt.“

„In Österreich darf man nie sagen, was man sich denkt“, stellt die heute 54-Jährige fest. „Wenn man etwas Negatives sagt, eckt man an. Man darf aber auch nichts Positives sagen, denn das kann dem anderen schon wieder peinlich sein.“ Irgendwann ist sie verstummt. Diese Zeit nennt sie rückblickend ihre „austrogermanische Kompensationsphase“. Nach zwanzig Jahren des Verstummens hatte sie aber das Gefühl, nicht mehr sie selber zu sein. „Seit dem sage ich wieder, was ich denke, nur freundlicher“, lacht Schlosser.

Das Fahrrad und die Berge

Wobei: auch hier lauert die Heimtücke: „Deutsch ist die Sprache, die uns trennt!“ liefert Schlosser eine Pointe und führt näher aus: „Man denkt, dass man die Leute versteht, aber die meinen etwas ganz anderes. Was für den einen höflich ist, ist für den anderen Anbiederung. “Dennoch hat sie sich von Anfang an wohl gefühlt in Tirol mit „ihrem Fahrrad“ und „ihren Bergen“. Und nicht nur sie: Auch Eltern und Geschwister kommen gerne zu Besuch – zur einzigen Österreicherin in der Familie.

Beste Ideen am Berg und am Rad

Auf Skitour oder am Rennrad kommen ihr manchmal die besten Ideen, meint Schlosser. Deshalb findet sie es auch so schade, das wegen des Publikationsdrucks beim Arbeiten die Zeit zum Denken fehlt: „Es gibt so viele Einzelkämpfer. Die einen sind mit Lehre eingedeckt, die anderen kämpfen um Geld und Publikationen“, stellt sie fest. Sie zitiert Nobelpreisträger, die meinen, sie hätten den Preis nie bekommen, hätten sie solch einen Publikationsdruck gehabt.

„Die Angestellten an den Unis haben immer weniger Zeit zum Forschen. “

Batterien aufladen in Boulder

Schlosser würde sich die Abschaffung der Kettenvertragsregelung an den Universitäten wünschen und mehr Anerkennung für drittmittelfinanzierte Wissenschafterinnen und Wissenschafter: „Die Festangestellten an den Unis haben immer weniger Zeit zum Forschen. Gerade dafür braucht man die Drittmittelleute“, stellt sie fest. Jedes Jahr forscht Elisabeth Schlosser drei Monate in Boulder, Colorado und mehrere Wochen im norwegischen Tromsø. „Das lädt meine Batterien auf!“ Ohne diese jährlichen Forschungsaufenthalte hätte sie die Forschung möglicherweise bereits verlassen, stellt die Meteorologin trocken fest. Über Alternativen hat sie schon öfter nachgedacht. So fotografiert und schreibt Schlosser leidenschaftlich gerne: „Ich würde gerne für eine Rennradzeitschrift oder ein Reisemagazin schreiben und die Fotos dazu auch selber machen“, erzählt sie von ihren Ideen. Doch das sind Pläne für die Pension – denn vorerst bleibt sie, zum Glück, der Wissenschaft noch erhalten.

Elisabeth Schlosser ist Meteorologin am Institute of Atmospheric and Cryospheric Sciences (ACINN) der Universität Innsbruck, wo sie sich 2010 habilitierte, und ist seit 2016 am Austrian Polar Research Institute (APRI) angestellt. Sie erforscht anhand von kilometerdicken Eisbohrkernen Klima- und Temperaturveränderungen über einen Zeitraum von mehreren 100.000en von Jahren. Ihre Forschungsarbeit führt sie dabei jährlich für einige Monate an das National Center for Atmospheric Research (NCAR) im US-amerikanischen Boulder und an das Norwegische Polarinstitut in Tromsø.

Mehr Informationen

- FWF-Projekt "Atmosphärische Einflüsse auf stabile Isotope in Antarktika"

- Karriereprogramm für Wissenschafterinnen: Elise-Richter