Hoffen und Bangen

Wissenschaftler:innen sind für gewöhnlich nüchterne Menschen. Die Beschäftigung mit Gefühlen ist – außerhalb der psychologischen Disziplinen – eher nicht ihr Ressort. Wenn sich also ein Spezialist für Ostmittel- und Südosteuropa, ein Slowenien-Fachmann und eine Rumänien-Expertin zusammentun, um längst vergangene Emotionen zu erfassen, kann man das guten Gewissens „ungewöhnlich“ nennen.

„Zwischen Angst und Hoffnung. Ländliche Perspektiven im Zeitalter des Großen Krieges“ heißt das Forschungsprojekt, das an der Universität Graz angesiedelt ist. Der Historiker Harald Heppner betreut es maßgeblich. „Unser Projekt ergründet die Frage nach der emotionalen Befindlichkeit der ländlichen Bevölkerung in der Zeit vor, während und nach dem Ersten Weltkrieg“, sagt Heppner. Die ländliche Bevölkerung sei von Kriegszeiten immer betroffen gewesen, weil sie Versorgungsgüter veräußern und Soldaten stellen musste. „Gleichzeitig gibt es in Kriegszeiten aber nicht nur Angst, sondern auch Hoffnung darauf, dass die Folgen des Krieges zu einer Besserung des eigenen Daseins führen könnten.“ Angst und Hoffnung sind also die großen Pole, zwischen denen sich die emotionale Lage der Landbevölkerung bewegte.

Fallbeispiele Slowenien und Rumänien

Das Projekt konzentriert sich auf zwei Regionen als Fallbeispiel: den Osten Sloweniens und Teile Transsilvaniens (Siebenbürgen). Beides sind periphere ländliche Räume, die vor dem Großen Krieg zu Österreich-Ungarn gehörten, nach dem Krieg aber zu Jugoslawien beziehungsweise Rumänien wechselten. Der Betrachtungszeitraum beginnt um 1900 – „da begannen sich die Auswirkungen der Industrialisierung und Modernisierung am Land bemerkbar zu machen“, sagt Heppner – und enden etwa Mitte der 20er-Jahre, als sich die Nachkriegsordnung stabilisiert hatte. Im Wesentlichen geht es also um die Frage, wie sich die bäuerlich-ländliche Bevölkerung in den zwei Regionen im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts fühlte und wie sie in die Zukunft blickte.

Um die Gefühlswelt von Menschen, die teilweise seit 100 Jahren tot sind, zu ergründen, bedient sich das Projekt einer Vielzahl unterschiedlicher Quellen. Zum einen werden persönliche Quellen, sogenannte „Egodokumente“, also Tagebücher oder Memoiren, genutzt, darüber hinaus archivarische Quellen wie Gendarmerieberichte oder Pfarrbücher. Und auch aus staatlichen Quellen lässt sich manches Gefühl herauslesen. Beispielsweise in Beschwerden bei offiziellen Stellen. Bei staatlichen Quellen ist der Vorteil, dass der Staat vor allem in der Kriegszeit bestimmte Gefühle wie Patriotismus und Durchhaltevermögen erzeugen wollte, die emotionale Lage der Bevölkerung also immer wieder Thema war.

Ergiebige Quellenfunde und Skepsis gegenüber Neuerungen

Mit Projektbeginn im Juni 2019 begann die Suche in den Archiven, auch vor Ort. Diese war ergiebiger als befürchtet. „Wir waren von der Quellenlage fast positiv überrascht“, erzählt Heppner. Die gefundenen Quellen wurden analysiert und die Teile, die mit dem Gefühlsleben nichts zu tun hatten, herausgefiltert. Zuletzt wurden dann auch noch Vergleiche angestellt: Fühlten Soldaten an der Front anders als die Leute, die zu Hause am Land geblieben sind? Fühlten Frauen anders als Männer, Junge anders als Alte?

Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen, die Corona-Pandemie sorgte für eine Verzögerung von einem halben Jahr. Ein paar Erkenntnisse kann Heppner aber schon verraten. Von 9. bis 10. Juni sollen dann auf einer Fachtagung noch mehr Ergebnisse vorgestellt werden. „Die Zukunft war unvorhersehbar, damals noch mehr als heute“, sagt Heppner. Das habe Unsicherheit ausgelöst. „Der ländliche Mensch, ob er nun an der Front oder im Hinterland war, musste sich selbst durch diese großen Veränderungen managen.“ Das sei am Dorf, wo der gewohnte Rahmen zunächst erhalten blieb, leichter gewesen als für die, die ihre Heimat verlassen mussten, sei es als Soldat oder als Vertriebene:r. Die Modernisierung des Lebens wurde von der Landbevölkerung weder begeistert empfangen noch negiert. „Der ländliche Mensch neigt dazu, Neuerungen gegenüber skeptisch zu sein, solange er nicht verstanden hat, was ihm das für einen Nutzen bringt“, sagt Heppner. Ein gewisses Beharrungsvermögen sei da durchaus festzustellen.

Religion gibt Halt in unsicheren Zeiten

Die Frage, welches der beiden Gefühle aus dem Titel des Forschungsprojektes überwiegt, lässt sich nicht klar beantworten. Gegenüber allem, was von außen kam und den ländlichen Menschen zum Objekt gemacht habe, überwog erst einmal die Angst, erklärt Heppner. Aber es habe durchaus auch Hoffnung gegeben, dass das eigene Leben besser werde. „Die Hoffnung ruhte allerdings nicht auf den Behörden oder dem Schicksal, sondern auf Gott.“ Speziell am Land seien das noch sehr religiöse Gemeinschaften gewesen.

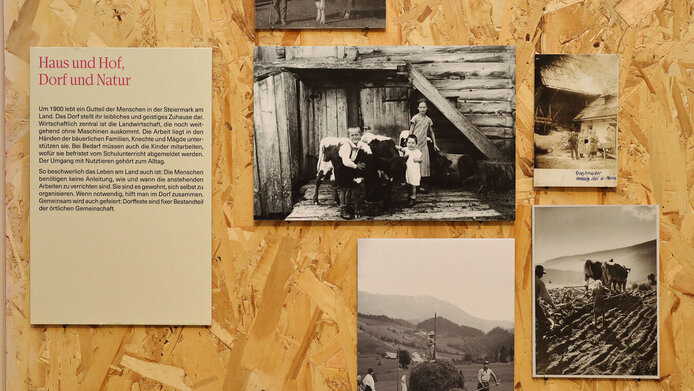

Die Wissenschaftler:innen stoßen mit dem Projekt in eine Forschungslücke vor. Aber die ländliche, emotionale Perspektive soll nach Abschluss des Projekts nicht nur auf Fachkonferenzen vorgestellt, sondern auch einem interessierten Publikum nähergebracht werden. Im Museum für Geschichte in Graz läuft bis Ende Oktober 2022 die Ausstellung „In einer zerrissenen Zeit. Das Dorf vor 100 Jahren“, die Erkenntnisse aus dem Forschungsprojekt auf den steirischen Kontext überträgt. Auch in Rumänien und Slowenien sind Ausstellungen geplant.

Zur Person

Harald Heppner ist emeritierter Professor für Geschichte an der Universität Graz. Er ist Spezialist für südosteuropäische Geschichte und das 18. Jahrhundert im Donau-Karpatenraum. Heppner studierte Geschichte und Russisch in Graz und absolvierte Forschungsaufenthalte in Bukarest, Sofia und Moskau. Im Jahr 1997 übernahm er die Professur für Südosteuropäische Geschichte an der Karl-Franzens-Universität Graz. Das Projekt „Zwischen Angst und Hoffnung. Rurale Perspektiven“ läuft noch bis Ende 2022 und wird vom Wissenschaftsfonds FWF mit 353.000 Euro gefördert.

Ausstellungstipp: In einer zerrissenen Zeit. Das Dorf vor hundert Jahren. Graz: Museum für Geschichte/Universalmuseum Joanneum, 29. April bis 30. Oktober 2022