Hochleistungsmaterialien aus dem Druckkochtopf

Bei der Herstellung von organischen Hochleistungsmaterialien, wie sie etwa in Displays von Handys oder zum Filtern von Abgasen verwendet werden, kommen oft giftige Stoffe zum Einsatz. Miriam Unterlass hat ein Verfahren entwickelt, das nicht nur effizient, sondern auch umweltfreundlich ist.

Im Druckkochtopf ohne Gold oder Silber

Vorbild dabei war der Materialwissenschaftlerin und Chemikerin der Technischen Universität (TU) Wien die Natur. In Wasserreservoires tief im Inneren der Erde bilden sich bei extremer Hitze und hohem Druck Kristalle. Sichtbar wird dieses mehrere hundert Grad heiße Wasser, wenn es als Geysir oder heiße Quelle austritt. Diesen Prozess – „hydrothermale Kristallisation“ genannt – ahmt Unterlass in „Druckkochtöpfen“ nach. „Wir stellen so Hochleistungsmaterialien aus Kunststoff her, die eine hohe Kristallinität, also Ordnung auf molekularer Ebene haben“, erklärt die Forscherin.

Neu dabei ist, dieses Verfahren auch für organische Verbindungen anzuwenden. „Wir arbeiten mit hoher Temperatur und hohem Druck“, erklärt die Chemikerin. „Das ist untypisch für die Synthese organischer Strukturen. Man könnte vermuten, dass die organischen Moleküle in einer so extremen Umgebung kaputt gehen. Doch wir stellen genau auf diese Weise aus einfachen Startmolekülen hochgeordnete kristalline Strukturen her.“ Ausgangsstoffe dabei sind Verbindungen aus ausschließlich Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff. Diese Stoffe sind sehr leicht und häufig verfügbar. So werden die neu entwickelten Materialien leichter und verbrauchen keine der seltenen Grundstoffe wie Gold oder Silber“, erläutert Miriam Unterlass die Vorteile dieser Verfahren.

Herantasten an optimale Bedingungen

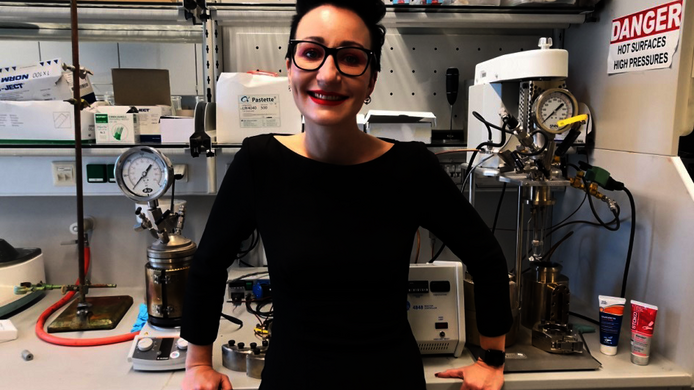

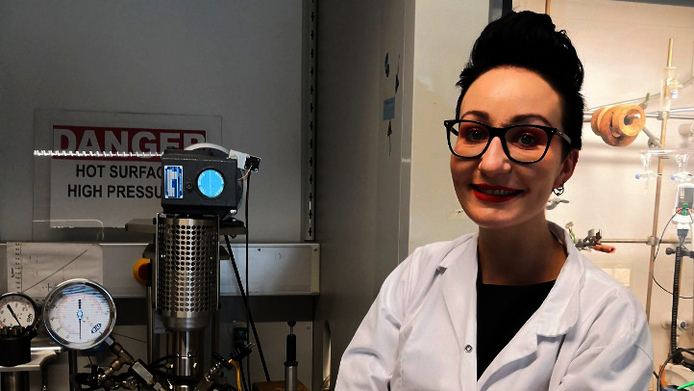

Im Labor der TU Wien stehen Druckreaktoren unterschiedlicher Größe. Für jedes System muss erforscht werden, welche Bedingungen die richtigen sind. Manche Materialien entstehen bei 220 Grad über mehrere Tage, andere bei noch höheren Temperaturen in kürzester Zeit. Sind die optimalen Bedingungen gefunden, entstehen in den Druckreaktoren Kunststoffe, die gegenüber Chemikalien resistent sind und die kosmische Strahlung und Temperaturen über 600 Grad aushalten.

Anwendungen für Akkus oder Abgasfilter

Der Bedarf an solchen Materialien ist groß. So eignen sich die organischen Gerüststrukturen etwa als molekulares Sieb, in dem Ionen einer bestimmten Größe in eine Richtung geleitet werden können, wie man sie für Lithium-Ionen-Akkus in Handys oder PCs benötigt. Oder man kann damit Industrieabgase filtern.

Die Hochleistungspolymere, die das Forschungsteam am Institut für Materialchemie in Wien erzeugt, zeichnen sich durch ihre besondere Stabilität und Temperaturbeständigkeit aus. „Bisher brauchte man dazu giftige, teure und umweltschädliche Lösungsmittel. Wir schaffen das nur mit Wasser“, schwärmt Unterlass. Diese Methode ist also im Vergleich zu gängigen Verfahren sehr umweltfreundlich.

FWF-Förderung als „Game Changer“

Für ihre innovative Arbeit erhielt Miriam Unterlass 2017 den hoch dotierten START-Preis, der vom Wissenschaftsfonds FWF für herausragende Leistungen von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vergeben wird. Eine Förderung, die die Wissenschaftlerin als den „Game Changer“ in ihrer wissenschaftlichen Karriere bezeichnet. „Diese Auszeichnung ist ein Gütesiegel, das mir innerhalb der TU Wien, innerhalb der österreichischen Forschung und international viel Anerkennung gebracht und mir selbst bestätigt hat, dass ich am richtigen Weg bin“, freut sich Unterlass.

„Phönix“ und „Partnership in Research“

Mit ihrer Arbeit verbindet die Wissenschaftlerin Grundlagenforschung mit der Anwendung. Ebenfalls 2017 erhielt sie den österreichischen Gründerpreis „Phönix“, den das Austria Wirtschaftsservice jährlich an Start-ups, Spin-offs sowie für die Entwicklung von Prototypen vergibt. Außerdem forscht Unterlass im Rahmen eines vom FWF und der Christian-Doppler Gesellschaft geförderten „Partnership in Research“- Projektes an Anwendungen der hydrothermal erzeugten Materialien in Kompositen für Luftfahrt und Elektronik. Zurzeit ist sie mitten in der Gründung eines Start-ups. Viel Unterstützung auf dem Weg in das Unternehmertum erhielt die Forscherin vom Forschungs- und Transfersupport der TU Wien.

„Der START-Preis ist ein Gütesiegel.“

„Startup Camp“

Einmal jährlich organisiert der TU Wien interne „Inkubator“ einen mehrtägigen Workshop um herauszufinden, ob es neue Technologien gibt, die interessant für Firmengründungen wären. In dem einwöchigen „Startup Camp“ wird versucht, in Teams die Technologien auf ihre wirtschaftliche Tauglichkeit zu überprüfen. „Dabei tauchen neue Fragen auf: Wie viel kostet dein Produkt? Wieviel kostet es bei anderen Firmen?“, erzählt Unterlass. „Das Interessante war: Man kann alle diese Fragen nicht beantworten, aber es wird einem klar, welche neuen Antworten man finden muss“.

Eine andere Welt

In dieser Auseinandersetzung mit einer „anderen Welt“ wurde der Chemikerin auch bewusst, dass sie einen Partner für die Businessseite brauchen würde. „Ich bin Forscherin und möchte unbedingt in der akademischen Forschung arbeiten. Ich kann nur einen begrenzten Anteil meiner Zeit in eine Firma stecken. Unsere Forschung ist keine App, die mal schnell ein Mitarbeiter machen kann.“ Mit Unterstützung des TU-internen „Inkubators“ hat sie einen idealen Business-Partner gefunden, einen Mehrfachunternehmer mit viel Erfahrung. „Er ist großartig und bringt das nötige Business-Know-how mit“, sagt die Jungunternehmerin.

Studienwahl als „Fügung von außen“

Seit sechs Jahren arbeitet die 32-Jährige an der Technischen Universität in Wien. Ihre Studienwahl nennt sie eine „Fügung von außen“. Aufgewachsen in der Nähe von Nürnberg verbringt Unterlass ein Schüleraustauschjahr in der Bretagne und maturiert dort. Zurück in Deutschland stellt sich heraus, dass sie mit der französischen Matura in ihrem Heimatland nur jene Fächer studieren darf, die sie als Schwerpunkte gewählt hat – und das waren Geologie und Biochemie. Zwischen diesen beiden Fächern kann sie also wählen und entscheidet sich für Chemie als Doppelstudium an der Universität Würzburg und der École Supérieure de Chimie Physique Electronique in Lyon. Dieses Studium ermöglicht ihr, die Ausbildung zur Hälfte in Deutschland und in Frankreich zu absolvieren. Schließlich verbringt die herangehende Forscherin ihre Studienzeit der Chemie, Verfahrenstechnik und Materialwissenschaften in Würzburg, Southampton und Lyon. 2011 promoviert sie am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam-Golm in Deutschland. Danach forscht sie als Postdoc an der „École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris“ (ESPCI) in Paris.

Aus der Vogelperspektive

Die Auslandsaufenthalte bezeichnet die Wissenschaftlerin als sehr prägend. Den Wunsch, selbstständig zu sein, hätte sie schon sehr früh verspürt. „Ich bin schon mit 15 von Zuhause weggegangen. Die Auslandserfahrungen haben mich gelehrt, die Welt multidimensional zu sehen. Für mich waren es auch Übungen, immer besser darin zu werden, die Vogelperspektive zu entwickeln und den eigenen kleinen Fokus zu verlassen“, erläutert sie.

„Man macht Fehler, aber ist unerschrocken und hat Karacho.“

Unerfahren aber mit Karacho

Dass sie in der Forschung bleiben möchte, ist der Studentin von Anfang an klar. Sie ist gerade als Postdoc in Paris, als ihr 2012 eine Habilitationsstelle an der TU Wien angeboten wird, wo sie mit gerade einmal 26 Jahren am Institut für Materialchemie ihre erste Forschungsgruppe aufbaut. „Wenn man so jung ist, hat man weniger zwischenmenschliche Erfahrung und macht Fehler, aber man ist auch unerschrocken und hat Karacho“, fasst sie die Vor- und Nachteile einer so jungen Führungskraft zusammen. „Ich finde es klasse und würde jedem empfehlen, Dinge früh zu machen“, rät sie jungen Kolleginnen und Kollegen.

„Work hard, but work happy“

Der Anspruch an ihre Arbeit ist, „Weltklasse zu sein“. In ihrer Führungsrolle sei es ihr wichtig, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel forscherische Freiheit zu lassen und sie achte sehr darauf, dass diese sich weiter entwickeln können. Da sei auch Platz für Misserfolge und Fehler, solange offen und ehrlich damit umgegangen werde. „Wir sollen selbst unsere strengsten Richter sein, aber es gibt keinen Ärger, wenn man einmal Mist baut“, sagt sie. Ihr Motto dabei: „Work hard, but work happy“.

Hybridmaterialien

In den kommenden Jahren möchte Unterlass vor allem in zwei Richtungen gehen: Zum einen möchte sie weiter an Hybridmaterialien arbeiten – das heißt, Verfahren entwickeln, die es ermöglichen, organische und anorganische Stoffe in ihren molekularen Strukturen zusammenzuführen, um damit neue Materialien zu erzeugen, die unterschiedliche Eigenschaften ihrer Ausgangsmaterialien wie zum Beispiel Flexibilität und Stabilität verbinden.

„Forscherinnen und Forscher werden in Wien geschätzt.“

Neue, clevere Farbstoffe

Die zweite Schiene sind organische Stoffe für biologische Anwendungen. Seit Ende 2018 hat Unterlass eine assoziierte Stelle am Wiener „Center for Molecular Medicine“ (CeMM), wo sie an der Entwicklung neuer Farbstoffe zum Einfärben von Zellen arbeitet. „Wir möchten nicht nur neue Farbstoffe erzeugen, die Eigenschaften wie Fluoreszenz oder hohe Temperaturstabilität haben, sondern auch neue, clevere Verfahren designen, die umweltfreundlich sind“, erläutert sie die Ziele.

Wien „die schönste Stadt“

Ihre Wahlheimat Wien wählt die in Deutschland Geborene zur „schönsten Stadt“. „Obwohl ich in lauter großartigen Städten und an tollen Unis war, mag ich Wien am liebsten“, schwärmt sie. Die mit Vorliebe dunkel Gekleidete und auffallend Geschminkte – ihr roter Mund und die rot umrandeten Augen sind zu ihrem Markenzeichen geworden – schätzt hier nicht nur die Architektur und das kulturelle Angebot, sondern auch die Forschungslandschaft: „Die Forschung ist international und es gibt eine enorme Dichte an Forschungsinstituten“, stellt sie fest. Diese Dichte vereinfache auch den unkomplizierten Kontakt untereinander: „Ich kooperiere mit vielen Kolleginnen und Kollegen der Universität Wien, dem CeMM oder der ÖAW“, unterstreicht sie diesen Vorteil. Außerdem hätte sie das Gefühl, dass Forscherinnen und Forscher in Wien geschätzt werden.

„Wir brauchen flachere Hierarchien an den Universitäten.“

Flachere Hierarchien an den Universitäten

Was sich Miriam Unterlass allerdings an den heimischen Universitäten wünschen würde, sind flachere Hierarchien. „Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollen einerseits Unabhängigkeit erlangen, diese kann ihnen aber im vorherrschenden System in ihrer Karriere schaden“, weist sie auf einen Widerspruch hin. Auch in diesem Zusammenhang solle man überlegen, ob Habilitationen noch zeitgemäß sind. „Die guten Leute sind manchmal gerade jene, die unabhängig sein wollen, die manchmal Unbequemen“, gibt sie zu Bedenken und zählt sich selbst durchaus dazu.

Zur Person

Die Chemikerin und Materialwissenschaftlerin Miriam Unterlass ist seit 2012 an der Technischen Universität Wien, wo sie die Forschungsgruppe „Advanced Organic Materials“ leitet. Die gebürtige Deutsche studierte Chemie, Materialwissenschaften und Verfahrenstechnik in Würzburg, Southampton und Lyon. 2011 promovierte sie am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam-Golm, Deutschland. Danach forschte Unterlass als Postdoc an der ESPCI in Paris. 2017 erhielt sie für ihr Projekt „Hydrothermal zu funktionellen organischen Gerüststrukturen“ den START-Preis des FWF. Im selben Jahr wurde ihr vom Austria Wirtschaftsservice der österreichische Gründerpreis „Phönix“ verliehen.