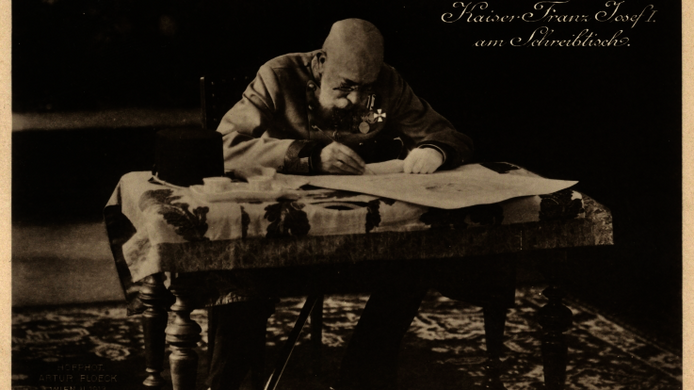

Endstation Schreibtisch: So entschied Kaiser Franz Joseph I.

Wenn Dinge sprechen könnten, würde der Schreibtisch von Kaiser Franz Joseph I. (1830–1916) ganze Bände füllen. Tagtäglich wurden dort kleine bis große Entscheidungen getroffen. Seine Rolle als Letztentscheider erfüllte er vom ersten bis zum letzten Tag seiner Amtszeit. Überraschend daran ist etwa seine ausgeprägte Konsensorientierung, die sogar Parallelen zu zeitgenössischen Politikerinnen und Politikern zulässt. Zudem ist die Bandbreite dessen, was es zu entscheiden galt, vielschichtig und reichte vom Ansuchen um Pensionserhöhung über Infrastrukturinvestitionen bis zur Revidierung von Todesstrafen. „Die Themen landeten bunt gemischt auf seinem Schreibtisch. So folgte etwa auf eine Gnadengabe von 50 Kreuzern eine Eisenbahnkonzession. Wir waren fasziniert, wie wenig zusammenhängend sie abgearbeitet wurden. Das muss für ihn unglaublich anstrengend gewesen sein“, sagt Peter Becker, Historiker an der Universität Wien. In 68 Jahren Regierungszeit (1848–1916) sammelte sich ein Korpus von 250.000 schriftlichen Vermerken, sogenannten „Vorträgen“ an, die in Protokollbüchern der Kabinettskanzlei dokumentiert und im Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien aufbewahrt sind.

Entscheidungsprozesse erstmals analysierbar

Trotz unzähliger Publikationen über die Habsburger ist dieser Korpus nie systematisch erforscht worden. Die Historikerin Jana Osterkamp vom Collegium Carolinum in München erklärt, warum: „Der Korpus war eine Art Steinbruch für andere Forschungsfragen. Denn mit den üblichen Forschungsmethoden war dieser enorme Umfang nicht handhabbar.“ Die Vorträge sind keine Kurznotizen, sondern waren Entscheidungsgrundlage für den Kaiser und bestanden aus einer Zusammenfassung von drei bis fünf Seiten des Themas samt Entscheidungsvorschlag der zuständigen Minister. Verfasst wurden sie in der Kabinettskanzlei. Adolf Braun, der diese von 1865 bis 1899 als Direktor leitete, galt als enge Vertrauensperson des Kaisers. Die Vorträge sind daher eine zentrale Quelle, um dessen Entscheidungsprozesse zu verstehen, und helfen, eine Reihe an Fragen zu beantworten: Was landete am Schreibtisch? Welche Politikbereiche waren wann wichtig? Wie und wie schnell hat er entschieden? Welche Akteure spielten eine Rolle? In einem laufenden Forschungsprojekt, das Peter Becker und Jana Osterkamp gemeinsam leiten und das vom Wissenschaftsfonds FWF und der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG finanziert wird, gehen sie dem auf den Grund. Zu diesem Zweck haben sie mit ihren Teams eine neue Methode entwickelt. Inzwischen sind mehr als 60 Prozent der Vorträge aus einer Stichprobe im Umfang von 30 Prozent analysiert. „Mit der historisch-statistischen Politikfeldanalyse können wir die Protokollbücher der Kabinettskanzlei statistisch und qualitativ auswerten. Dabei betrachten wir nicht nur inhaltliche, sondern auch zeitliche Komponenten wie die Bearbeitungsdauer“, erklärt Osterkamp.

Enorm viele Einzelfallentscheidungen

„Faszinierend ist zum Beispiel, dass der Kaiser stets eine starke Konsensorientierung erkennen lässt. Wir haben nach einem zeitgenössischen Vergleich gesucht und man könnte ihn in dieser Hinsicht als männliches Pendant zu Angela Merkel betrachten“, so Peter Becker, „während der deutsche Kaiser Wilhelm II an Donald Trump erinnert.“ Die Konsensorientierung behielt der Kaiser zwar selbst in Zeiten des Dissens, allerdings wurde der Konsens nur innerhalb einer kleinen Gruppe politischer Akteure ausgehandelt. „In Zeiten der Massenpolitik und im konkreten Fall der Nationalitätenkonflikte stellte dies kein angemessenes Steuerungsinstrument dar“, ergänzt der Historiker. Jeder der 250.000 Vorträge wird einem von acht Politikbereichen zugeordnet, welche die Forschenden aus 30 Kategorien subsumierten. In des Kaisers Regierungszeit fallen tradierte Bereiche wie Nobilitierungen (Standeserhöhung) ebenso wie die Eisenbahn als moderner Politikbereich. Unter anderem lässt sich bei den Entscheidungsprozessen nun zudem auch der Zeitverlauf auswerten oder um welche Regelung (Gesetzesvorlage, Verordnung, Einzelfallentscheidung) es sich handelte. „Über 90 Prozent sind Einzelfallentscheidungen, ein Wert, der uns umgehauen hat. Noch dazu, weil vieles heute zum Mikro-Management von Institutionen zählen würde“, betont Becker.

Effiziente Bürokratie verstellte den Blick aufs Ganze

Wer nahm jedoch Einfluss auf die Entscheidungsprozesse? Dazu untersuchen die Forschungsteams Beispiele aus den Politikfeldern Nobilitierung und Eisenbahn. In einem Fallbeispiel geht es darum, wo der Bahnhof im galizischen Lemberg (Lwiw) gebaut werden sollte. „Hier wird die Entscheidung zurückverfolgt, denn die Motive der beteiligten Akteure können wir auf lokaler Ebene besser fassen als über die dreiseitige Zusammenfassung“, erklärt die Forscherin. Becker ergänzt, dass bei Eisenbahnprojekten die Interessenvertreter „innerhalb des formalen Ablaufs in den Protokollen etwa über Petitionen oder Audienzen auftauchen“. Wer wie Einfluss nahm, hing davon ab, ob der Kaiser – wie bei Nobilitierungen – alleine entschied oder ob Minister eingebunden waren. Einzig im Bereich Symbolpolitik haben Mitglieder der gehobenen Gesellschaft über Kabinettskanzleidirektor Braun auf informellem Weg versucht, Einfluss zu nehmen. Dessen Nachlass wird nun in einer Fallstudie ebenfalls analysiert. Kaiser Franz Joseph I. setzte jedenfalls primär auf Verwaltung und Fachbürokratie und legte Wert auf die Einhaltung von formalen Abläufen, wie die Analysen zeigen. „Er war ein höchst effizienter Bürokrat, der nichts liegen oder anbrennen ließ. 68 Prozent entschied er innerhalb eines Tages und das Allermeiste erledigte er binnen einer Woche“, betont der Forscher. Der Anspruch auf Letztentscheidung, die steigende Zahl staatlicher Aufgaben und der extrem hohe Anteil an Einzelfallentscheidungen brachten ihn aber zunehmend an den Rand des Machbaren. Das Abarbeiten von Agenden hatte noch eine Kehrseite: Es verhinderte den Blick auf das Ganze. Denn große gesellschaftliche Veränderungen oder der Einzug der Moderne kamen selten bis gar nicht am Schreibtisch des Kaisers an.

Zu den Personen Peter Becker ist Historiker und seit 2014 Professor für Österreichische Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert am Institut für Geschichte der Universität Wien. Seine wissenschaftliche Laufbahn führte ihn davor nach Italien, Deutschland und in die USA. Einer seiner Forschungsschwerpunkte sind Entscheidungsprozesse in der Entwicklung moderner Nationalstaaten. Seit 2018 leitet er gemeinsam mit Jana Osterkamp, unterstützt durch den Wissenschaftsfonds FWF und die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG, das Projekt „Der Schreibtisch des Kaisers: ein Ort der Politik“ mit einem Fördervolumen von 326.000 Euro. Jana Osterkamp ist Historikerin am Collegium Carolinum in München. Zu ihren Schwerpunkten zählen u. a. Föderalismusgeschichte und die Habsburger Monarchie im 19. Jahrhundert.

Publikationen