Die Muttersprache der Zukunft ist Übersetzung

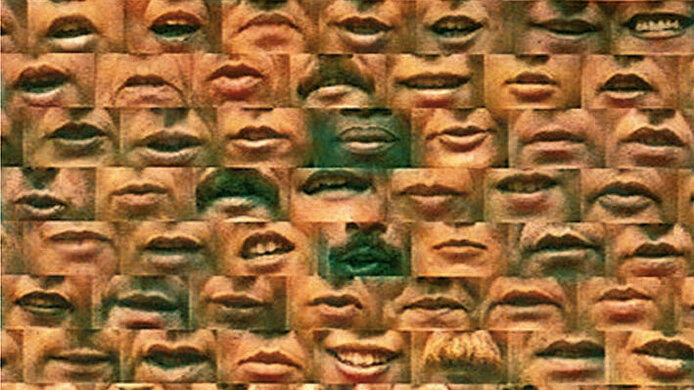

Griaß di, bonjour, iyi günler! Europa wird, neben anderen Merkmalen, durch seine Sprachvielfalt geprägt. Sie ist seit jeher Teil der Identität des Kontinents und seiner Bevölkerungsgruppen. Doch vieles von dem, was historisch gewachsen ist, wird gegenwärtig neu zusammengesetzt. Europa befindet sich durch Migration und Mobilität in einem Transformationsprozess, der viele Fragen über die zukünftige europäische Gesellschaft aufwirft. Das interdisziplinäre Forschungsprojekt „Europa als Raum der Übersetzung“, das vom Wissenschaftsfonds FWF gefördert wurde, untersuchte Sprache und ihre Übersetzungsprozesse vor dem Hintergrund der Gesellschaft im Wandel. Übersetzung definieren die Forscherinnen und Forscher dabei primär als soziales Phänomen. „Neben standardisierten Nationalsprachen gibt es eine Vielzahl von Sprachrealitäten. Das können Familiensprachen, Handelssprachen oder auch die immer wichtiger werdenden Sprachen der Migration sein“, erklärt der Philosoph Stefan Nowotny, Mitglied des Forschungsteams. „Die Ausdifferenzierung in Familiensprachen und Handelssprachen etwa kennt man in Teilen Afrikas. Durch Migration werden sie auch in den französischen Vorstädten gelebt.“ Diesen Aspekten gelte es Rechnung zu tragen.

Verwaltete Sprachvielfalt der EU

In der Europäischen Union werden derzeit 24 Sprachen als Amts- und Arbeitssprachen anerkannt. Wie mit Sprachvielfalt umgegangen wird, ist indessen immer auch Ausdruck einer Politik und habe zudem juristische Aspekte, erklärt Nowotny. So muss etwa jedes Dokument des europäischen Vertragswerks in sämtliche Amtssprachen der EU übersetzt werden, gilt aber, aus Gründen der Rechtsverbindlichkeit, in allen Versionen als Original. „Das ist zugleich ein Beispiel dafür, dass Übersetzung in ihrer Bedeutung oft vollkommen ausgeblendet wird.“ Nowotny, der auch in Brüssel gelebt hat, schildert am Beispiel von Belgien und Luxemburg die Auswirkungen unterschiedlicher sprachpolitischer Modelle auf mehrsprachige Gesellschaften. Während Belgien ein multilinguales Konzept verfolge, das vor allem außerhalb Brüssels jeder Sprachgruppe ihre Einsprachigkeit sichere, wird Luxemburg von sprachlicher Flexibilität geprägt. Printmedien werden mehrheitlich auf Deutsch veröffentlicht, Gesetze auf Französisch, in Alltag und Rundfunk dominiert Luxemburgisch, übrigens keine Amtssprache der EU; hinzu kommt das in Schulen unterrichtete Englisch. – Vielfalt ist und bleibt ein prägendes Charakteristikum Europas. Die Frage der Wissenschafterinnen und Wissenschafter lautet, welchen Nutzen die Gesellschaft daraus zieht.

Sprache als Produkt vieler Einflüsse

Teil des FWF-Forschungsprojekts, das am Europäischen Institut für progressive Kulturpolitik (eipcp) durchgeführt wurde, war eine Serie von Workshops im französischen Aubervilliers, einem Pariser Vorort, in Salzburg und Maribor in Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort, dem Les Laboratoires d'Aubervilliers, dem Stefan Zweig Centre Salzburg und dem Goethe Institut Ljubljana. Hier wurden folgende Fragen mit internationalen Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft diskutiert: Wie werden in Situationen sprachlicher Differenz soziale Verhältnisse artikuliert? Wer wird wie „angesprochen“? Und welche politischen, ökonomischen und institutionellen Interessen prägen diese Adressierungen, um andererseits auch durch brüchige oder informelle Übersetzungsgemeinschaften infrage gestellt zu werden? Dabei bildete der Begriff der Heterolingualität, eingeführt von dem japanischen Übersetzungstheoretiker Naoki Sakai, einen zentralen theoretischen Ausgangspunkt für das Projekt. „Dieses Konzept ist unserer Einschätzung nach ein überzeugendes Instrument für die Neubewertung und Neuerschaffung nicht nur sprachlicher, sondern auch kultureller, pädagogischer und politischer Praxen“, sagt Nowotny. In einer Reihe von Print- und Onlinepublikationen, einer internationalen Konferenz und in den Workshops wurden als Ergebnis des Projekts auch Elemente einer Kartographie Europas als translationaler Raum erarbeitet.

Übersetzung als Chance für Europa

Neben theoretischen Auseinandersetzungen suchten die Wissenschafterinnen und Wissenschafter im Rahmen der Workshops auch die Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten aus der Praxis, etwa aus dem Bereich der Zweitsprachpädagogik, des Dolmetschens in Asylverfahren oder der Jugendarbeit. Künstlerisches Arbeiten, Film- und Musikprojekte von und mit Jugendlichen wurden dabei verwirklicht und der kreative Umgang mit Sprache in den Mittelpunkt gestellt. „Wir haben hier Ansätze weiterentwickelt, die die Notwendigkeiten der Übersetzung nicht von einem Kommunikationsdefizit her begreifen, wie es gerade in Migrationsdebatten meist einseitig verortet wird, sondern Übersetzung als Chance sehen, den Transformationsprozessen gegenwärtiger Gesellschaften gerecht zu werden“, erläutert Stefan Nowotny. Denn das Projekt der europäischen Integration stehe an einem kritischen Punkt, sind die Forscherinnen und Forscher überzeugt. Welche Sprache die europäische Öffentlichkeit zukünftig sprechen soll? „Die Antwort kann weder eine einzelne Nationalsprache, noch deren rein mechanische Summe, sprich die Multilingualität, sein“, sagt Nowotny. Für das Funktionieren einer gemeinsamen Demokratie sei eine entsprechende Öffentlichkeit erforderlich. „Zur Erfüllung ihrer demokratischen Funktionen muss diese auch über eine gemeinsame Sprache verfügen. Doch diese gemeinsame Sprache kann heute nur die der Übersetzung sein.“

Zur Person Dr. Stefan Nowotny ist Philosoph. Er unterrichtet am Goldsmiths College der University of London und ist Mitglied des eipcp – Europäisches Institut für progressive Kulturpolitik in Wien. Seine Forschungs- und Lehrtätigkeit fokussiert auf politische Theorie, Institutionskritik, sprachliche und soziale Aspekte der Übersetzung sowie die Verflechtungen von historischen und zeitgenössischen Wissens- und Bildproduktionen. Er ist Autor und Mitherausgeber zahlreicher Publikationen.

Publikationen

"Die Sprachen der Banlieues": http://eipcp.net/transversal/0513

"Eine Kommunalität, die nicht sprechen kann: Europa in Übersetzung": http://eipcp.net/transversal/0613

Boris Buden, Birgit Mennel u. Stefan Nowotny (Hg.): Translating Beyond Europe. Zur politischen Aufgabe der Übersetzung, Wien/Berlin, Turia + Kant 2013