Die Donau im Erzählfluss

Ende September 2022 sprach der Wiener Landtagspräsident Ernst Woller (SPÖ) bei einem Treffen der EU-Strategie für den Donauraum (EUSDR) in Wien der Ukraine seine Solidarität aus und betonte in diesem Zusammenhang, wie wichtig grenzüberschreitende Zusammenarbeit sei. Bei dem Treffen war auch der ukrainische stellvertretende Minister für europäische Integration und Vorsitzende der EUSDR, Ihor Korkhovyi, anwesend. Er sagte, die Donau sei der Fluss des Lebens für die Ukraine und eine wichtige Sicherheitsader. Die Donau als verbindendes Band zwischen Völkern und Nationen zu betrachten – eine beliebte Metapher aus dem 19. Jahrhundert – ist demnach bis heute gebräuchlich.

Doch hatte die Donau in ihren zehn Anrainerstaaten wirklich eine so große identitätsstiftende Bedeutung, wie ihr zugeschrieben wird? Wie haben die politischen Umbrüche des 20. Jahrhunderts – der Zerfall der Monarchie, die beiden Weltkriege, der Eiserne Vorhang, das Ende des Ostblocks, der Jugoslawienkrieg und der Zerfall Jugoslawiens – das Bild dieses gemeinsamen Bandes verändert? Ist die Donau der „große Integrator“, wie der ungarische Autor Péter Esterházy in seinem Buch „Donau abwärts“ formulierte? Diese Fragen untersucht das über drei Jahre laufende Forschungsprojekt „Die Donau lesen. (Trans-)Nationale Narrative im 20. und 21. Jahrhundert“ anhand von literarischen Texten, Filmen und Fotos aus allen Donauländern. Das Projekt ist in Wien und Tübingen angesiedelt und wird vom Wissenschaftsfonds FWF und der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert.

Inspirierende Zusammenarbeit

Schon die Entstehung des Forschungsvorhabens geht auf eine außergewöhnliche Verbindung zurück: Die Germanistinnen Edit Király, die aus Budapest stammt, dort lehrt und in Wien lebt, und die aus Hermannstadt gebürtige und in Tübingen lebende Olivia Spiridon haben über mehrere Jahre gemeinsam auf einer Donauinsel bei Budapest ein Literaturseminar über die Donau für Teilnehmende aus allen Donauländern veranstaltet. Daraus entstand 2018 die rund 500 Seiten starke Donau-Anthologie „Der Fluss“.

Das Thema war damit aber noch lange nicht ausgeschöpft. Für ein Folgeprojekt, in dem auch andere Medien untersucht werden sollten, konnten die beiden Wissenschaftlerinnen den Fotohistoriker Anton Holzer und als Projektleiter Christoph Leitgeb gewinnen, der am Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien forscht. Das Team wird durch den Doktoranden Branko Ranković aus Novi Sad ergänzt und kooperiert mit Forschungsstellen in anderen Donaustädten.

Donau-Narrative, so vielfältig wie der Fluss

Im Zentrum des Grundlagenprojekts steht die Vielfalt der Donau-Narrative. Das interdisziplinäre Team will ihre Entstehung, Veränderung und Wandlung zeigen. Ein typisches Beispiel dafür sei das berühmte Gedicht „An der Donau“ des bedeutenden ungarischen Lyrikers Attila József, erzählt Edit Király: „Einzelne Elemente dieses Gedichts wurden in andere Gedichte eingebaut und brechen dabei die klassischen Topoi auf, die im Original vorkommen. Das ist ein großes Thema, weil in Ungarn alle dieses Gedicht mit der Donau verbinden.“ Ein anderes berühmtes Beispiel sei der Walzer „An der schönen blauen Donau“ von Johann Strauss (Sohn), den er 1867 für den Wiener Männergesang-Verein als Chorwalzer komponiert hatte. Es gebe kaum ein Werk, das so viele inner- und transkulturelle Wandlungen erfahren habe, sagt Király.

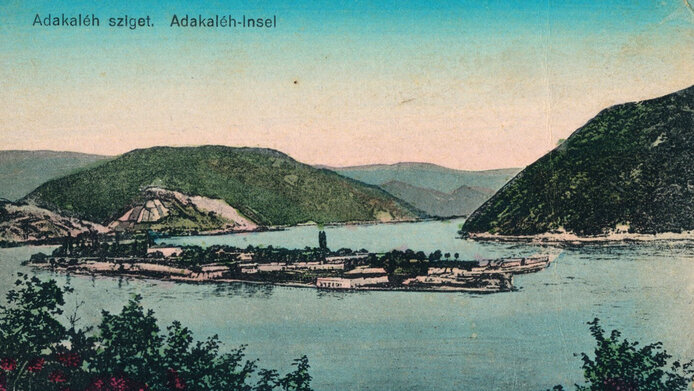

Der Walzer sollte eine Faschingsaufmunterung für das darniederliegende Österreich nach dem verlorenen Krieg gegen Preußen sein und wurde zum Ohrwurm. Als „blau“ war die Donau, die zumeist braun, grün oder lehmgelb erscheint, in zwei Gedichten des aus Ungarn stammenden Dichters Karl Isidor Beck bezeichnet worden. Die Farbe Blau steht außerdem für Unschuld, Reinheit und Sehnsucht. In den farbigen Bildpostkarten, die ab 1900 in großen Stückzahlen produziert wurden und leicht verfügbar waren, setzte sich die blaue Farbe schließlich für das Wasser der Donau durch und ging um die Welt, wie Anton Holzer mit historischen Beispielen belegen kann. In der Literatur wurden die blaue Donau und der Donauwalzer gerne auch als Symbol für Doppelbödigkeit oder Lüge eingesetzt, wie z. B. in Ödön von Horváths „Geschichten aus dem Wiener Wald“, merkt Edit Király an.

Lebensader, Grenze, Naturraum

Verbindendes und Trennendes, viele Bilder und Erlebnisse prägen die Landschaft und die Menschen entlang des Stromes. So wurde die Donau als Verbindung zwischen West und Ost gesehen oder als Grenze zwischen dem Osmanischen Reich und dem Westen imaginiert. Oft sei die Donau auch als Metapher des Lebens oder des Geschichtsverlaufes genutzt worden, erklärt Christoph Leitgeb. Einzelne Erinnerungsorte wurden dabei über ihre tatsächliche Bedeutung hinaus überhöht, wie z. B. Mohács in Ungarn oder die zwischen Rumänien und Serbien gelegene osmanisch geprägte Insel Ada Kaleh, die nach dem Bau des Kraftwerks am Eisernen Tor überflutet wurde.

In der Zeit des Kalten Krieges war die Donau eine gefährliche Grenze. Von Rumänien versuchten Menschen durch den Fluss nach Jugoslawien zu gelangen, viele starben dabei. Der Blick über den Fluss als Symbol für Sehnsucht und Lebensgefahr wurde in Film und Literatur mehrfach thematisiert. Olivia Spiridon hat einige der Filme analysiert.

Die technische Beherrschung und wirtschaftliche Nutzung des Flusses sei in allen Donauländern lange Zeit positiv konnotiert gewesen, sagt Anton Holzer, bis Anfang der 1980er-Jahre die ökologische Bewegung gegen Kraftwerke und für die Rettung der Auen entstand. Statt als Wasserstraße oder als Wasserkraft für die Stromerzeugung wird die Donau nun auch als Naturraum betrachtet.

Das Forschungsprojekt „Die Donau lesen“ hat eine Fülle an Material bearbeitet, aus dem bereits mehrere Fachbeiträge und Bücher veröffentlicht wurden. Die Projektwebsite gibt mit Bildern und kurzen Texten einen Überblick über die Arbeit des Teams. Tiefer gehende Einblicke wird das 2023 zum Abschluss des Projekts erscheinende englischsprachige Buch ermöglichen.

Zu den Personen

Anton Holzer ist in Südtirol aufgewachsen und hat Geschichte, Politikwissenschaft und Philosophie studiert. Er lebt in Wien und arbeitet als Fotohistoriker, Autor und Ausstellungskurator.

Edit Király, geboren in Budapest, Studium der Germanistik, Soziologie und Hungarologie an der Universität ELTE Budapest. Sie ist Dozentin an der ELTE und lebt in Wien als Literaturwissenschaftlerin, Übersetzerin und Mitarbeiterin kulturwissenschaftlicher Projekte.

Christoph Leitgeb, geboren in Innsbruck, studierte Geschichte, Anglistik/Amerikanistik und Germanistik und ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien.

Olivia Spiridon wurde in Hermannstadt in Rumänien geboren und hat dort und in Passau Germanistik, Rumänistik, Psychologie und Geschichte studiert. Sie leitet am Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde in Tübingen den Forschungsbereich Literaturwissenschaft/Sprachwissenschaft.

Publikationen

Auf der Website https://www.diedonaulesen.com sind alle Bücher und Aufsätze zum Forschungsprojekt aufgelistet. Diese Liste wird laufend ergänzt.

Demnächst erscheint: Anton Holzer, Edit Király, Christoph Leitgeb, Olivia Spiridon: Der montierte Fluss. Stuttgart, Steiner 2023 (in Druck)

Zuletzt veröffentlicht:

Holzer, Anton: Sommerfrische und Verbrechen. Mauthausen-Bilder auf Ansichtskarten, in: Zeithistorische Forschungen / Studies in Contemporary History 19, Heft 1, 2022

Király, Edit: Österreichs Donau: So silbern, so blau, so schön, in: Hebenstreit D., Herberth A., Kaufmann K., Schönsee R., Tezarek L., Zolles Chr. (Hg.): Austrian Studies: Literaturen und Kulturen. Eine Einführung. Wien, Praesens, 113–122, 2020