Der Kaiser schickt Soldaten aus

Im 18. Jahrhundert führten die Habsburger in ihren Provinzen in Südosteuropa dreimal Krieg gegen die Osmanen. Welche Feldherren um welches Territorium kämpften und wie die Schlachten ausgingen, interessiert Sabine Jesner nicht so sehr wie der Geld- und Blutzoll, den die kriegerischen Handlungen forderten. Die Historikerin entlockt in ihrem Firnberg-Projekt dem Archivmaterial zur habsburgischen Feldsanität, das sie erstmals bearbeitet hat, viel mehr als Sieg oder Niederlage: „Das Militär war ubiquitär und betraf alle Gesellschaftsschichten. Neue Militärgeschichte steht für eine Geschichtsforschung von unten, aus der man auch viel über die Zivilbevölkerung erfährt.“ Auch wenn die Entwicklung im 18. Jahrhundert für sie „keine Erfolgsstory ist, zeichnen sich hier Vorstufen zu dem ab, was wir heute als Public-Health-Gedanken kennen, also die staatliche Fürsorge und Verantwortung für die Gesundheit und Versorgung der Bevölkerung.“

Auf der Spur von Gesundheitspolitik

Bei der Recherche für ihre Dissertation über die Militärgrenzbevölkerung in Siebenbürgen stieß die Militärhistorikerin der Universität Graz auf den „Cordon sanitaire“. Nach dem ersten Türkenkrieg wurde 1718 im Zuge eines Friedensvertrages die habsburgische Außengrenze nach und nach von der Adria bis zu den Karpaten mit strengen Kontrollen und Quarantäneanlagen gesichert, weil die Pest wütete. Eine ziemlich einzigartige Initiative auf europäischem Terrain, die militärische und gesundheitspolitische Maßnahmen kombinierte. Diese Spur verfolgt die Spezialistin für die Region Südosteuropa, unterstützt vom Wissenschaftsfonds FWF.

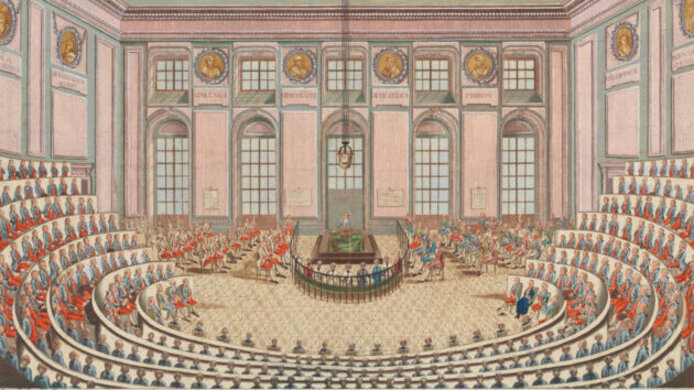

Das damalige „Management“ in Form von Generalkriegskommissariat, Hofkriegsrat und Hofkammer korrespondierte aus der Residenzstadt mit den Provinzen über Tabellen, Anordnungen und Anleitungen. In diesen administrativen Belangen blitzt überall die sozialgeschichtliche Perspektive durch, für die sich die Historikerin interessiert – zunächst unter Karl VI., seiner Tochter Maria Theresia und deren Sohn Joseph II. Der zweite Türkenkrieg dauerte von 1736 bis 1739, der dritte von 1787 bis 1792.

Die Rahmenbedingungen

„Schlimmer als der Feind waren oft die mangelnde Versorgung, lange Märsche mit schlechtem Schuhwerk, je nach Region, in die die Truppen verlegt wurden, auch Mangelernährung und wenig Trinkwasser“, beschreibt Jesner. Die Grausamkeit der Schlachtfelder des 18. Jahrhunderts im heutigen Ungarn, Rumänien, Kroatien, Serbien und Bosnien ergab sich aus der Summe von wenig zielsicheren Waffen, Lärm, Ruß, schlechter Witterung und der Tatsache, dass die Verwundeten erst nach dem Ende der Kampfhandlungen geborgen wurden. Die antike Vier-Säfte-Lehre war damals die verbreitete medizinische Schule. Von einem Söldnerheer wurde umgestellt auf ein stehendes Heer, das angeworben und über konkrete Feldzüge hinaus in Kasernen verpflegt wurde. Der Präventionsgedanke setzte sich in Kasernenbau und Feldmedizin langsam durch. Und auch Invalide, die nicht mehr wehrdiensttauglich waren, wurden weiter versorgt.

Für die ständige Versorgung der Truppen musste die Verwaltung in der Beschaffung mit der Zivilbevölkerung, Männern wie Frauen, zusammenarbeiten und voraussauschauend planen (Betten, Wäsche, Lebensmittel, Kleidung, Transportmittel und mehr). Es wurde bald genau geregelt, wie viele Mediziner und Chirurgen beschäftigt, und welche Rationen ausgegeben werden: „Wie immer, wenn es um Geld geht, ist das gut dokumentiert. Und wer kämpft, kriegt weniger als der, der lenkt.“

Sprechende Statistiken und ein Cheflogistiker

Sabine Jesner hat gelernt, zwischen den Tabellen- und Briefzeilen zu lesen: „Ich wollte auch die Emotionalität rund um das Kriegsgeschehen beleuchten, aber die Soldaten des 18. Jahrhunderts konnten eher nicht lesen und schreiben. In den Führungsetagen gab es manchmal einen Satz dazu. Die Zahlen zu den Desertierten und den Selbstverstümmelungen in den Statistiken sprechen zu mir von der Angst und der Panik.“ Auf die Berichte aus dem Feld wurde vom Management durchaus reagiert. Um Skorbut vorzubeugen, wurde Vitamin C in Form von Krenwurzeln verschickt. Weil es in Kroatien kaum Holz gab, wurden in Wien Anleitungen für Feldspitäler erdacht und man verschickte Material für hölzerne Hütten samt Anleitung, ähnlich einem IKEA-Bausatz, über die Donau.

Eine Art Cheflogistiker war in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts Alessandro Brambilla, Leibarzt von Joseph II. Er setzte später das Josephinum als medizinisch-chirurgische Akademie durch und schickte den Stabschirurgen gerne aktuelle wissenschaftliche Literatur zu. Aus rationalem Kalkül kümmerte sich das Regime um die Bevölkerung, stellte Leistungen wie Sanität, Hygiene und Ernährung bereit und verbesserte sich laufend, um das Leid zu minimieren. Es wurde – wenn auch oft mit bescheidenem Erfolg – versucht, aus der Zentrale auf die Bedingungen vor Ort einzugehen.

Vorsorge, Versorgung & Nachsorge

Die Militärhistorikerin leitet aus dem merkantilistischen Ansatz, der stets ökonomisch argumentiert, aber im Resultat menschlich handelt, Vorstufen des Public-Health-Prinzips ab. „Es kommt zu einer Medikalisierung ‚von oben‘. Denn man möchte eine gesunde Bevölkerung, die tüchtig arbeitet. Für mich ist das der wichtigste Fund: das vorbeugende und vorausschauende Vorgehen des Staates, der Verantwortung und Kosten übernimmt, und sich Gedanken drüber macht, was man dafür brauchen wird“, so Jesner. Ganz pragmatisch werden im Laufe der Zeit Kenngrößen erstellt, mit dem Ziel, den militärischen Einsatz zu verbessern und zu optimieren.

Es werden neue „medikale Räume“ geschaffen, wie die Militärinvalidenhäuser nach dem ersten Türkenkrieg oder die Militärspitäler mit fixer Ausstattung. Wer nach den Einsätzen – aus psychischen oder physischen Gründen – nicht mehr felddiensttauglich war, wurde vom Staat versorgt. Invalide wurden etwa im Banater Militärgrenzabschnitt (am Südostrand der ungarischen Tiefebene) angesiedelt, mit Land ausgestattet und, je nach Grad ihrer Arbeitsfähigkeit, als freie Bauern zur Bewachung eingesetzt.

Zur Person

Die Frühneuzeithistorikerin Sabine Jesner promovierte mit einer Arbeit im Bereich der südosteuropäischen Geschichte über habsburgische Sicherheits- und Präventionsstrategien an der siebenbürgischen Militärgrenze an der Universität Graz. Ab 2015 untersuchte sie als FWF-Projektmitarbeiterin habsburgische Verwaltungstechniken im Banat. Für ihre Studien zum habsburgischen Cordon sanitaire wurde sie 2020 mit dem Johann Wilhelm Ritter von Mannagetta-Preis für die Geschichte der Medizin (ÖAW) ausgezeichnet. Das Projekt „Habsburgische Feldsanität und die Türkenkriege des 18. Jahrhunderts“ (2019–2023) wurde vom Wissenschaftsfonds FWF mit 239.000 Euro gefördert.

Publikationen

Beyond the Battlefield: Reconsidering Warfare in Early Modern Europe, London 2024 (in Druck)

Borders and Mobility Control in and between Empires and Nation-States, Brill 2022

Medicalising borders: Selection, containment and quarantine since 1800, Manchester University Press 2021