Der begeisterte Blitzer

Kaum erklingt das Stampfen der Hufe, ist das Pferd auch schon an uns vorbeigaloppiert. Seine Hufe verschwimmen, so schnell fliegt das Tier dahin. Wie wir heute wissen, ist das mehr als eine Metapher: An einem Punkt ihrer Schrittfolge haben galoppierende Pferde alle vier Hufe in der Luft – eine wahre Flugphase. Diese Erkenntnis verdanken wir dem Erfinder Eadweard Muybridge (1830–1904), der als Erster Fotografien eines Pferds in Galopp anfertigen konnte. Dafür spannte der Brite Drähte über eine Reitbahn, die ein vorbeirasendes Pferd zerriss und damit den neuartigen, elektromagnetischen Auslöser seitlich aufgestellter Kameras betätigte.

Mit seiner Konstruktion erreichte Muybridge Belichtungszeiten im Bereich einer Millisekunde und stieß die Tür zu einer neuen Möglichkeit auf, die Natur zu erforschen: der Zeitlupe. Doch so schnell Pferde auch laufen mögen, sie erblassen vor Neid angesichts der Geschwindigkeiten, die im Mikrokosmos herrschen.

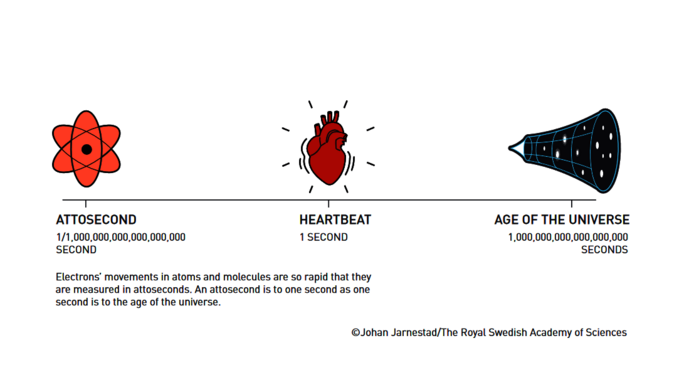

Die Uhren von Elektronen ticken im Bereich der Attosekunden. Mit der Vorsilbe ersparen sich Fachleute einige Nullen, ist eine Attosekunde doch das Milliardstel einer Milliardstelsekunde. Das ist so kurz, dass es lange Zeit als unmöglich galt, diese Zeitskalen aufzulösen. Erst die Quantenphysik erlaubte es, zusammen mit moderner Lasertechnik, ein Fenster in die Welt der Attosekunden zu öffnen. Für diese Errungenschaften erhielten Anne L’Huillier, Pierre Agostini und Ferenc Krausz 2023 den Physiknobelpreis. Mit ihren genialen Experimenten haben sie Muybridges Erbe angetreten.

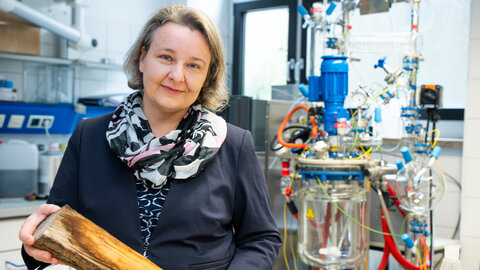

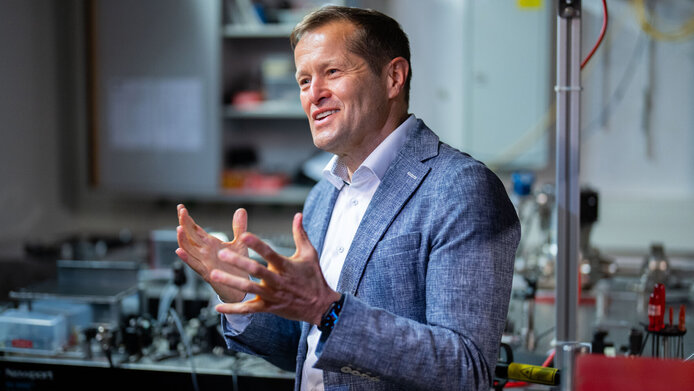

Krausz, der in Ungarn geboren wurde, studierte Physik und Elektrotechnik in Budapest und an der Technischen Universität Wien, wo er zunächst in Laserphysik promovierte und sich schließlich habilitierte. Vom FWF zunächst mit dem START-Preis, später mit dem Wittgenstein-Preis ausgezeichnet, erzeugte Krausz an der TU Wien erstmals einzelne Attosekunden-Pulse.

Heute ist Ferenc Krausz Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik im bayrischen Garching und Inhaber des Lehrstuhls für Experimentelle Physik/Laserphysik an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er ist der Welt der ultrakurzen Lichtblitze treu geblieben. Krausz nimmt Anwendungen jenseits der Grundlagenforschung in den Fokus: Er will mit den Attosekunden-Technologien die Medizin revolutionieren. Der Nobelpreisträger im Gespräch über seine Forschung und die Freiheit, seiner Neugier folgen zu dürfen.

Ferenc Krausz hat neuartige Methoden entwickelt, extrem kurze Lichtblitze zu erzeugen. Für diese Forschung wurde er 2023 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet. Krausz studierte Physik und Elektrotechnik in Budapest und an der TU Wien.

Vom FWF zunächst mit dem START-Preis, später mit dem Wittgenstein-Preis ausgezeichnet, gelang es ihm in Wien erstmals Attosekundenpulse zu erzeugen und damit in die Welt der Elektronen vorzudringen.

Herr Krausz, Sie haben sich der Attosekunden-Physik verschrieben. Was ist eigentlich so interessant an der Welt des Ultrakurzen?

Ferenc Krausz: Grundsätzlich ist alles im Mikrokosmos sehr beschleunigt und somit nicht nur in den Ortsdimensionen sehr klein, sondern auch in der Zeitdimension. Um dorthin vorzudringen, brauchen wir die Fähigkeit, in so kurze Zeitintervalle reinschauen zu können. Zum Beispiel wurde bereits in den Achtzigern und Neunzigern die Femtochemie entwickelt, wo es darum geht, das Entstehen und Aufbrechen chemischer Bindungen in Echtzeit zu beobachten.

Nun müssen sich dafür ganze Atome bewegen, daher spielt sich das im Bereich von Femtosekunden ab. Elektronen dagegen sind etwa eintausendmal leichter als Atome – und damit auch entsprechend flinker. Wollen wir diese Teilchen in ihrer Bewegung gewissermaßen einfrieren, müssen unsere Messmethoden ebenfalls schneller sein. Das heißt, das Streben nach der Erzeugung und Messung von Attosekunden-Blitzen war kein sportlicher Ehrgeiz, sondern hatte einen sehr guten Grund, nämlich in diese vorher unbekannte Welt der Elektronen vorzustoßen.

Es braucht also extrem kurze Belichtungszeiten, um Elektronenbewegungen nachvollziehen zu können. Wie lassen sich solche Attosekunden-Blitze erzeugen?

Krausz: Zur Erzeugung von Attosekunden-Pulsen benötigen wir zunächst sehr kurze, exakt kontrollierbare Laserpulse, in denen Licht idealerweise nur eine einzelne Schwingung durchläuft. Die zweite Zutat ist eine sogenannte Nichtlinearität. Fachleute sprechen von nicht linearen Zusammenhängen, wenn kleine Änderungen einer Größe große Veränderungen bei einer anderen auslösen. So ein Effekt tritt etwa in speziellen Materialien auf, wenn sie mit intensiven Laserblitzen beschienen werden. Durch das Licht werden Elektronen aus Atomen katapultiert oder in das Leitungsband eines Festkörpers gehoben – wodurch er kurzzeitig leitfähig wird.

Beide Male ist es möglich, diese Anregung der Elektronen auf die Intensitätsspitze des Laserblitzes zu beschränken. So schneidet man ein sehr kleines Zeitintervall aus jedem Wellenberg und Wellental einer Laserwelle aus. Besteht der Laserpuls dann nur aus einem einzigen zentralen Wellenberg, mit kleineren Nebentälern, werden die Elektronen innerhalb von Attosekunden angeregt – und schon haben wir einen Attosekunden-Puls. Die Methode kann übrigens auch eine Art Transistor ergeben, der unsere Elektronik um ein Vielfaches beschleunigen könnte, indem man Strom mit Licht schaltet.

Bei Lichtpulsen steigt also die Intensität in jeder halben Periode der Lichtwelle zunächst an, ist dann kurz sehr hoch und fällt wieder ab. Dauert so eine Halbwelle also bereits nur etwa eine Femtosekunde, können Effekte, die nur am Gipfel der Intensität geschehen können, eine Dauer von Attosekunden haben.

Krausz: Ja, und zwar wiederholt, an der Spitze aller Halbperioden des Laserpulses. Dieses Rezept haben meine Mitpreisträger umgesetzt: Mithilfe starker Laser konnten sie innerhalb eines Bruchteils der Halbwellenperiode, und damit des Bruchteils einer Femtosekunde, zuerst Elektronen aus Gasatomen reißen und danach zurückschleudern, wodurch Lichtwellen mit vielfachen Frequenzen des ursprünglichen Lasers entstehen – ein hochgradig nicht linearer Prozess. Doch dadurch entsteht ein Zug von Attosekunden-Blitzen in extrem kurzer zeitlicher Abfolge. Anfang des Jahrtausends hat es unsere Gruppe dann geschafft, einzelne Attosekunden-Pulse zu erzeugen. Für die Ultrakurzzeitfotografie im Mikrokosmos ist dies sehr vorteilhaft, denn wie praktisch wäre eine Kamera, die zwar sehr kurze Belichtungszeiten hat, aber ununterbrochen blitzt.

Attosekunden sind unvorstellbar kurz, viel kürzer als die Zeitauflösung aller bekannten Detektoren. Wie konnten Sie sicher sein, erfolgreich Attosekunden-Blitze hergestellt zu haben?

Krausz: Indem wir das Prinzip der Schmierbild-Kamera weiterentwickelt haben. Die Idee dahinter gibt es schon seit Langem: Fällt ein kurzer Lichtblitz auf einen schnell rotierenden Spiegel, wird der reflektierte Puls zu einem Lichtstreifen auf einem Schirm „verschmiert“. Kennt man die Rotationsgeschwindigkeit des Spiegels, kann man aus der Länge des Streifens die Dauer des Lichtblitzes berechnen. Damit erreicht man bereits Auflösungen im Bereich von Mikrosekunden.

Die nächste Entwicklungsstufe war es, mit dem zu messenden Lichtpuls Elektronen aus einem geeigneten Material herauszulösen, die dann mit dem schnell variierenden elektrischen Feld einer Mikrowelle abgelenkt werden – und so auf einem Schirm wieder ein Schmierbild erzeugen. Damit kommt man in den Bereich der Pikosekunden, was aber immer noch eine Million Mal zu lang ist. Um schließlich Attosekunden-Auflösung zu erreichen, haben wir Lichtwellen zur Ablenkung der Elektronen genutzt. Auf diese Weise haben wir die Ablenkung noch einmal hunderttausendfach beschleunigt und die Attosekunden-Dauer der Pulse nachgewiesen.

Wie können wir mit dieser Technologie Neues über die Natur lernen?

Krausz: Bereits bei der Femtochemie ist der Ansatz, mithilfe eines kurzen Lichtblitzes einem System, also zum Beispiel einem Molekül, Energie zuzuführen. Dadurch treten Veränderungen im System ein, wodurch etwa chemische Bindungen auseinanderbrechen. Um so etwas nachzuvollziehen, schickt man kurz nach dem ersten Lichtblitz einen zweiten Puls hinterher, der die Veränderungen abtastet. Gewissermaßen lassen sich so Schnappschüsse von extrem schnellen Prozessen anfertigen.

Freilich sind das nicht Schnappschüsse, wie wir sie von der herkömmlichen Fotografie kennen, soweit ist die Technologie leider noch nicht. Tatsächlich vermessen wir mit dem Abtastpuls die zeitliche Veränderung anderer Größen, wie zum Beispiel die Absorption des Attosekunden-Blitzes oder die Energieverteilung der Elektronen, die der Puls aus dem Molekül schlägt. Im ersteren Fall schauen wir uns das Spektrum des zweiten Lichtpulses an, den das Molekül durchlaufen hat. Dort werden gewisse Frequenzen fehlen, die das System verschluckt hat. Dadurch erhalten wir Informationen über den momentanen Zustand des Systems, nachdem es vom ersten Puls angeregt wurde.

Sie haben mit der Messung ultrakurzer Lichtimpulse etwas geschafft, was noch niemandem vor Ihnen gelungen ist, und dafür die weltweit höchste wissenschaftliche Auszeichnung bekommen. Was möchten Sie nun noch erreichen?

Krausz: Die Frage, wie es weitergeht, hat sich tatsächlich schon vor rund 20 Jahren gestellt, nach dem Durchbruch mit den ersten Experimenten in Wien. Denn natürlich arbeitet man nicht auf einen Preis hin. Aber damals war klar, dass wir die Werkzeuge haben, um in eine Welt zu schauen, die noch niemand zuvor in Echtzeit gesehen hat.

Doch bevor wir damit neue Erkenntnisse gewinnen konnten, mussten wir Vertrauen in die neuen Techniken herstellen. Wir haben ein Jahrzehnt damit verbracht, mit den neuen Werkzeugen Prozesse, die theoretisch gut verstanden waren, zu beobachten, um sicherzugehen, dass die neuen Techniken gut funktionieren. Und sie haben die Prüfungen bestanden. In dieser Phase konnten wir die Messtechnik auch wesentlich weiterentwickeln und wir wussten schließlich sicher, dass es funktioniert. Dadurch, dass wir Prozesse in Echtzeit erlebt haben, so wie es die Berechnungen vorhergesagt haben.

Wie ging es dann weiter?

Krausz: Unsere Arbeitsgruppe hat sich dann intensiv mit der Frage beschäftigt, welche neuen Erkenntnisse die Attosekunden-Messtechnik zutage fördern kann und wie wir das für etwas Praktisches nützen könnten. Wir haben nach 2010 zwei große Richtungen identifiziert. Zum einen die Weiterentwicklung der Elektronik. Es war klar, dass wir dazu von einfachen atomaren Systemen und Molekülen zu komplexen Halbleiterstrukturen wechseln müssen, aus denen unsere Laptops oder Mobiltelefone bestehen. Das bedeutet, sich mit Fragen der Festkörperphysik zu beschäftigen, die noch unbeantwortet sind.

Ein Ziel dabei ist, Mikroprozessoren, die in all unseren Gadgets enthalten sind, zu beschleunigen. Hier gibt es in Bezug auf Taktfrequenz seit ungefähr zwei Jahrzehnten so gut wie keinen Fortschritt. Man schaffte es zwar, die integrierten Schaltungen immer weiter zu miniaturisieren, und damit immer mehr Transistoren in dasselbe Volumen hineinzupacken. Aber in der zeitlichen Dimension hat sich nichts verändert. Unsere jüngsten Experimente an Festkörpern zeigten nun, dass wir elektrischen Strom sogar bei Lichtfrequenzen, also hunderttausendmal schneller als in der heutigen Elektronik, ein- und ausschalten können, indem wir Isolatoren mit Licht kurzzeitig leitend machen.

Die zweite Richtung führt uns in die medizinische Anwendung. Wir haben uns gefragt, wie man die Wechselwirkung zwischen Licht und Materie für die Medizin nutzbar machen kann. Dabei kam die Frage auf, ob man zum Beispiel aus menschlichem Blut so viel Information rausholen kann, um den individuellen Gesundheitszustand einer Person zu messen und Krankheiten zu erkennen – und zwar lange bevor Symptome da sind. Also in einem Stadium, wo Therapien wirkungsvoll anwendbar sind. Das ist entscheidend.

Wie weit entfernt sind wir da noch von der Anwendung?

Krausz: Nach zehn Jahren sehen wir erste sehr ermutigende Ergebnisse. Mittels extrem kurzer Infrarotpulse bringen wir die Moleküle im Blut in Schwingung, so wie ein Musiker seine Stimmgabel. Doch statt akustischer Signale senden die Moleküle Infrarotwellen aus. Die sind charakteristisch für die Moleküle, die sich im Blut befinden – die haben je nach atomarer Zusammensetzung unterschiedliche Schwingungsfrequenzen, all diese Information steckt in diesem Signal drinnen. Wir nennen das Infrarotfingerabdruck, da die Frequenzen im ausgesandten Infrarotlicht erfasst werden. Sie liefern eine fingerabdruckähnliche Signatur über die individuelle Blutprobe von jeder Einzelperson.

Kann man diese Infrarotwellen empfindlich genug messen, gewinnt man aus dem Infrarot-Fingerabdruck eine gigantische Menge an Information. Idealerweise fängt man mit den Messungen an, wenn der Mensch noch gesund ist, um eine Referenz zu haben, gegenüber welcher Abweichungen, die entstehende Krankheiten verursachen, erkennbar sind. Wir haben das inzwischen für die drei großen Krankheitsgruppen Krebs, Herz-Gefäß- und Stoffwechselerkrankungen wie zum Beispiel Diabetes getestet und sehen, dass die Methode anspricht.

„Wir wollen mit dem Infrarotfingerabdruck Krankheiten erkennen, lange bevor Symptome da sind. “

Wenn Sie auf Ihre Anfänge in Wien in den 90er-Jahren zurückblicken: Welche Rahmenbedingungen haben Sie vorgefunden, die Ihre wissenschaftliche Laufbahn ermöglichten?

Krausz: Ich habe Wien und den Menschen, die für mich zuständig waren, außerordentlich viel zu verdanken. An allererster Stelle dem späteren FWF-Präsidenten Arnold Schmidt, meinem Mentor und Wegbereiter an der TU Wien. Im Wesentlichen gibt es drei Faktoren, die erfolgreiche Wissenschaft ausmachen: eine gute Infrastruktur, internationaler Austausch und größtmögliche Freiheit. Durch Arnold Schmidt waren wir an der TU unfassbar gut vernetzt. Es kamen laufend Topforscher:innen nach Wien, wie zum Beispiel der kanadische Physiker Paul Corkum.

Diese Begegnungen haben mich geprägt und wir wussten immer, was an vorderster Front passiert. Das waren ideale Bedingungen in Verbindung mit viel Freiraum. Dieser ist essenziell, um für sich selbst zu definieren, welche Fragen man beantworten will. Das ist zu Beginn am wichtigsten, egal wie viel Zeit das braucht. Hat man diesen Kompass gefunden, ist das eine unerschöpfliche Quelle für Motivation, die einen durch alle Höhen und Tiefen trägt.

Sie haben 1996 den START-Preis und 2002 den Wittgenstein-Preis erhalten. Welche Rolle spielen Förderorganisationen wie der FWF auf dem Weg an die Spitze?

Krausz: Die beste Idee bringt nichts, wenn man sie nicht umsetzen kann, etwa durch fehlende Werkzeuge und Geräte. Da waren die beiden FWF-Förderungen enorm wichtig für meinen Weg, nicht nur die Mittel selbst, sondern auch die Freiheiten, die damit einhergingen. Das hat für mich den Wert der Finanzierungen verdoppelt. Mittel mit so wenigen Einschränkungen wie möglich bereitzustellen, das sind ideale Voraussetzungen für die Wissenschaft.

Wie bewerten Sie aktuell die Spitzenforschung in Europa?

Krausz: Ein Problem, das ich sehe, sind Versuche, Forschung programmatisch von oben zu steuern, wo dann viele Milliarden in riesige Projekte, sogenannte Flagships, zur Erforschung von zum Beispiel Quanteninformatik oder Graphen fließen. Das ist ein bisschen ähnlich zur Planwirtschaft, politisch gesteuert. Sinnvoller würde mir erscheinen, mit diesen Milliarden für die Programmforschung das Budget von Institutionen wie dem ERC, dem Europäischen Forschungsrat, aufzustocken. Ich war dort selbst viele Jahre im Entscheidungsgremium und mir blutete das Herz, wie viele hervorragende Projekte wir ablehnen mussten. Nicht einmal die Hälfte der herausragendsten Projekte konnte finanziert werden. Das macht Europa im weltweiten Wettbewerb um die besten Köpfe und Ideen nicht gerade konkurrenzfähiger.

„Finanzielle Mittel mit so wenigen Einschränkungen wie möglich bereitzustellen, das sind ideale Voraussetzungen für die Wissenschaft.“

Wie sichert exzellente Wissenschaft unsere Zukunft?

Krausz: Die US-amerikanische Wissenschaft hätte nicht so groß werden können, wenn sie nicht so attraktiv für die besten Forschenden aus aller Welt gewesen wäre. Diesem Wettbewerb müssen wir uns auch in Europa stellen. Nur dann passieren unerwartete und große Dinge. Auch wenn man Grundlagenforschung nicht planen kann und soll, ist es gut, für sich selbst Richtlinien zu definieren. Etwa indem man darüber nachdenkt, wie man der Gesellschaft aus den Mitteln, die sie bereit ist, für Forschung auszugeben, das Maximum zurückgeben kann.

Dafür braucht es keine neuen Modelle. Die Max-Planck-Gesellschaft ist ein gutes Beispiel. Nach amerikanischem Vorbild suchen wir nach den besten Köpfen, denen man zutraut, vielleicht eines Tages neue Erkenntnisse hervorzubringen, die die Menschheit voranbringen. Die Organisation stellt dafür so viele Mittel wie möglich und maximale Freiheiten zur Verfügung. Das Resultat spricht für sich. Allein in den vergangenen fünf Jahren hat die Max-Planck-Gesellschaft jährlich einen Nobelpreisträger hervorgebracht.

Als Nobelpreisträger erhält man viel Aufmerksamkeit. Haben Sie den Eindruck, jetzt noch mehr Verantwortung zu tragen?

Krausz: Mich erreichen jetzt tatsächlich viele Anfragen. Aus Gymnasien, Hochschulen, von Konferenzveranstaltern. Und aus Regierungskreisen. Ich freue mich über dieses Interesse, das man nutzen kann, um für unser Fachgebiet und, vielleicht noch wichtiger, für die Wichtigkeit der Grundlagenforschung zu werben – weit über die Fachkreise hinaus. In meinem direkten Arbeitsumfeld war es mir immer schon wichtig, meine Erfahrungen an die nächste Generation weiterzugeben und junge Kolleginnen und Kollegen dabei zu unterstützen, ihren Weg zu finden. Das tue ich schon seit vielen Jahren. Seit der Preisverleihung habe ich vermehrt Gelegenheit, solche Gespräche auch mit Forschenden am Beginn ihrer Laufbahn zu führen.

Vielen Dank für das Gespräch!