Der Klang des späten Mittelalters

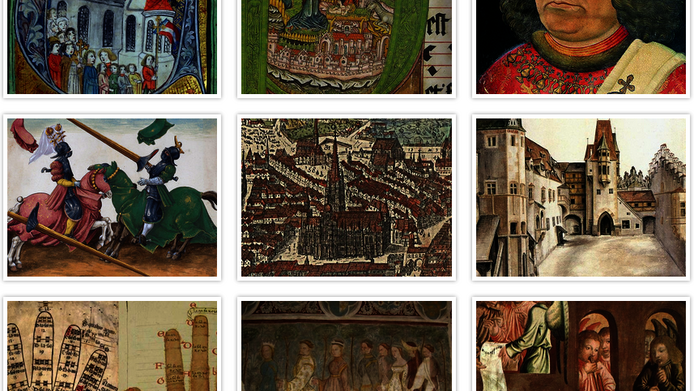

„Die Stadt im Spätmittelalter“, sagt Reinhard Strohm, „die ist ein Ort akustischer Signale. Da schlagen die Glocken der Minoritenkirche zu einem Gebet, zu einer Vesper oder einer Messe, da erklingen die Glocken der Augustiner und vermitteln ihre Botschaften, Adelige ziehen, begleitet von Fanfaren durch die Stadt, allenthalben wird gerufen, gesungen, gebetet.“ Und das ist noch nicht alles. Dazu muss man sich auch noch Hufgetrappel, Schweinegrunzen, Hühnergackern, Entenschnattern, das Quietschen, Knarren, Hämmern, Rumpeln, Rattern, Knattern, das Schreien, Stöhnen, Rufen, Jammern, Betteln, Bitten, Beten in allen Tonlagen und Lautstärken denken und noch viel mehr. Die Stadt im Spätmittelalter und darüber hinaus ist ein Platz totaler akustischer Kakophonie. – Aus heutiger Sicht oder Hörgewohnheit. Nun arbeitet Strohm, Musikwissenschafter an der Oxford University, nur in zweiter Linie am Klangraum Stadt, vor allem aber arbeitet er gemeinsam mit Birgit Lodes, Lehrstuhlinhaberin für Historische Musikwissenschaft an der Universität Wien, im Rahmen des vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Projekts „Musikleben des Spätmittelalters in der Region Österreich“ an der Erschließung eines ganz anderen Klangraums.

Überstrahlt und zugetönt

„Es ist tatsächlich so“, erklärt Lodes im Gespräch mit scilog, „dass man vergleichsweise wenig über die Musik dieser Zeit weiß, zumal Wien und Österreich so sehr von barocker Musik und noch mehr von der Wiener Klassik geprägt sind.“ Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert. Sie bilden gemeinsam ein Zentralgestirn im heimischen Musikuniversum, überstrahlen alles, definieren alles. Bis hin zu unseren Hörgewohnheiten. „Die Musik des späten Mittelalters klingt anders“, konzediert Lodes. Fremder, ungewohnter. Auch durch die Instrumentierung. Eindimensional ist die Musik dieser Zeit freilich nicht. „Wir müssen die Variationsmöglichkeiten bedenken“, sagt Lodes. Dann und wann testet sie ihre Studentinnen und Studenten, gibt ihnen ein und dasselbe Stück zu hören. Einmal instrumental, das andere Mal nur mit Vokalstimmen vorgetragen. „Es ist verblüffend, wie selten erkannt wird, dass es sich um ein Stück handelt“, lächelt die Musikhistorikerin.

Umbruch mit Pauken und Trompeten

In gewisser Weise geht es Lodes und Strohm sowie den anderen am Projekt beteiligten Forscherinnen und Forschern auch darum, der Musik und dem Musikschaffen einer für das europäische Geistesleben essenziellen Epoche Gerechtigkeit zuteilwerden zu lassen. Zwischen 1340 und 1520 bricht Europa, im wahrsten Sinne des Wortes, zu neuen Ufern auf. Neue Technologien beenden das Zeitalter der Ritter, der Kleinadel wird durch ein aufstrebendes Bürgertum an den Rand gedrängt, die Städte gewinnen an Einfluss und die Universitäten erschließen sich den Zugang zum Wissen der Antike. Kriege toben, Seuchen und Pestilenz wüten, Päpste treffen auf Gegenpäpste, Reformation auf alte Kirche. In diesen 200 Jahren bleibt kein Stein auf dem anderen. Am Ende steht die Renaissance. Alles das wird von Musik begleitet. „Europäisches Musikschaffen“, erklärt Strohm, „ist in dieser Epoche nicht mehr in nationalen oder regionalen Grenzen eingeschränkt. In Windeseile verbreitet sich die Musik über Europa. Nicht einmal zwölf Monate dauert es, bis die Musik zur Inthronisierung des Herzogs von Ferrara 1441 nach Wien gelangt und hier notiert wird.

Frische Popularität Alter Musik

Selbstverständlich wird auch in Wien komponiert. So wie in Innsbruck, wohl auch in Wiener Neustadt, in Graz oder Salzburg. Auch wenn bisweilen in den Archiven so gar nichts zu finden ist, wie Lodes und Strohm bedauern. Trotzdem muss man sich jeden Fürsten, zumal die Habsburger Erzherzöge und Kaiser, mit einer Kapelle denken, mit Musikerinnen und Musikern, mit Sängerinnen und Sängern, die den hohen Herrn auf seinen Reisen begleiteten, die von seinem Ruhm und Edelmut kündeten (und sich in Briefen bitterlich über dürftige Entlohnung und widrige Lebensumstände beklagten). So tauchen Lodes und Strohm tief ein in den Alltag und damit in die Lebenszusammenhänge jener Zeit. „Wir sind noch immer damit beschäftigt, alle Essays zum Projekt auf die Website www.musical-life.net zu stellen“, erklärt Strohm, während Lodes darauf verweist, dass durch dieses Projekt oft erstmals Musikstücke überhaupt aufgenommen wurden und nun über die Website anzuhören sind. „Es wurden aus den Einspielungen sogar zwei CDs ausgekoppelt, die nun im Handel erhältlich sind“, freut sich die Musikhistorikerin. Darum geht es ihr, Zugänge zu schaffen, Interesse zu wecken und mit Beispielen sonder Zahl am Leben zu erhalten. Auch, um jene Musikerinnen und Musiker vor den Vorhang zu bitten, die ansonsten dem Vergessen anheimfallen. Überstrahlt von den Komponisten späterer Epochen.

Zur Person Birgit Lodes ist nach Stationen als Visiting Fellow an der Harvard University, als Lehrbeauftragte an der Hochschule für Musik München und als Vertretung der C3-Professur für Musikwissenschaft an der Universität Erlangen-Nürnberg seit 2005 Universitätsprofessorin für Historische Musikwissenschaft an der Universität Wien, korrespondierendes Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und Mitglied der Academia Europea.

Literatur und Beiträge