Die unbekannten Gesänge von Byzanz

„Öffnest Du Deine Hand, werden sie satt an Gutem.“ Diese – gesungenen – Worte standen am Beginn des täglichen Abendgottesdienstes in Byzanz. Psalmen wie dieser – der Begriff beschreibt poetisch gehaltene, alttestamentarische Kurztexte – spielen auch in der Westkirche eine Rolle. Doch in der orthodoxen Tradition haben sie eine ungleich größere Bedeutung. In vertonter Form sind sie bis heute strukturtragendes Element der liturgischen Riten – vor allem der Stundengebete wie der Morgen- und Abendoffizien. Dem oben zitierten Psalm 103,28 (104 in der Zählung nach der Einheitsübersetzung) folgten auch im Abendoffizium eine Reihe weiterer vertonter Bibeltexte.

Die Melodien, denen diese Psalmgesänge der Ostkirche zwischen dem 10. und 14. Jahrhundert folgten, stehen im Zentrum des aktuellen Forschungsinteresses von Nina-Maria Wanek. Die Musikwissenschaftlerin, Gräzistin und Byzanzforscherin möchte in ihrem vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Projekt zur „Komposition von Psalmen in Mittel- und Spätbyzanz“ erstmals in der einschlägigen Forschung eine systematische Geschichte der melodischen Formeln erarbeiten, die damals mit den Psalmen verbunden wurden. „Im Zuge meiner Arbeit sollen auch eine Reihe weiterer Forschungsfragen in diesem Bereich geklärt werden – etwa wie statisch oder veränderlich diese frühen Psalmmelodien über die Jahrhunderte hinweg waren“, erklärt Wanek.

Unterschiedliche Glaubenskulturen in Ost und West

Ost- und Westkirche gingen bereits früh getrennte Wege. Nach dem Zerfall des Römischen Reiches im vierten Jahrhundert akzeptierten die Gläubigen im Westen mit der Hauptstadt Rom nach und nach den Papst als Oberhaupt aller Christen. Im Oströmischen Reich galt dagegen der Patriarch von Konstantinopel als Leitfigur der Kirche. Als es nach Jahrhunderten der Konflikte im 11. Jahrhundert zum endgültigen Bruch zwischen Ost- und Westkirche kam, hatten sich längst zwei von großen Unterschieden geprägte christliche Glaubenskulturen entwickelt: Im Westen war Latein die Kirchensprache, im Osten wurde Griechisch gesprochen. Nicht nur kirchliche Gebräuche waren unterschiedlich, auch in handfesten Glaubensfragen – beispielsweise bei der Rolle des Heiligen Geistes – weichen West- und Ostkirche, an die später einerseits die römisch-katholische und evangelische, andererseits die orthodoxen Kirchen anschließen sollten, stark voneinander ab.

Zu den Unterschieden gehörte bereits damals, dass für die Ostkirche die Stundengebete besonders wichtig waren. „Dabei kommt Psalmen eine besondere Bedeutung zu. Hier entstand im Mittelalter ein komplexes Regelgeflecht, das für jede liturgische Feier bestimmte Psalmen vorsah, zum Teil wurden sie rezitiert, meist aber gesungen“, erklärt Wanek. „In der Westkirche wurden im Mittelalter ebenfalls Psalmen gesungen, allerdings kommt ihnen keine so stark gliedernde Rolle zu wie ihren östlichen Pendants.“ Bekannt bis heute sind die gregorianischen Gesänge der Westkirche im Mittelalter, die man als ein Pendant für die Psalmengesänge der Ostkirche sehen kann.

Niederschriften von ausgeschmückten Gesängen

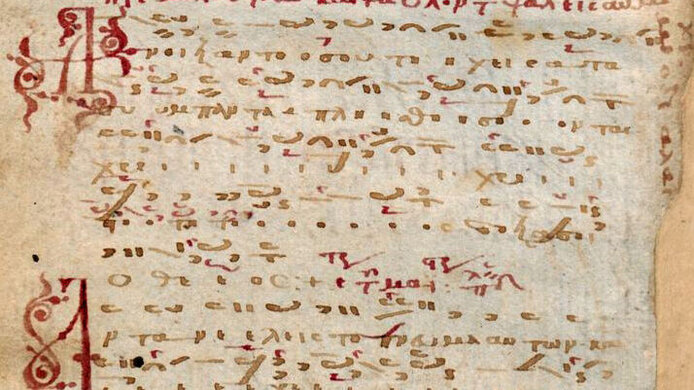

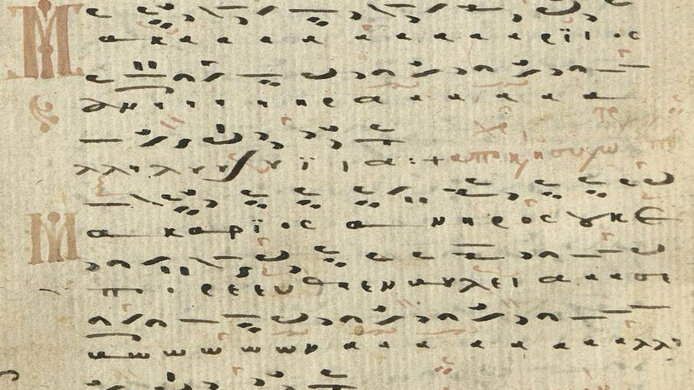

„Von den frühen Psalmgesängen, die vor dem 14. Jahrhundert genutzt wurden, gibt es nur ganz wenige schriftliche Überlieferungen, zu denen etwa die Anabathmoi zählen, die sogenannten Gradualpsalmen, die schon in Handschriften aus dem 11. Jahrhundert zu finden sind“, schildert Wanek. „Ab dem 14. Jahrhundert gibt es dagegen ausführliche Niederschriften der Psalmgesänge – wahrscheinlich deshalb, weil man damals begann, die Melodien stark zu erweitern und mit zahlreichen Verzierungen zu versehen, sodass man nicht mehr alles im Gedächtnis behalten konnte.“

Über die frühen, vergleichsweise unbekannten Melodien möchte Wanek nun mehr herausfinden. „Diese Psalmgesänge waren wahrscheinlich sehr einfach gehalten, deshalb spricht man hier auch von der ,einfachen Psalmodie‘“, erklärt die Musikwissenschaftlerin. Einer der wichtigsten methodischen Ansätze, die Wanek in ihren Forschungen nutzt, ist die Komparatistik. „Zu meiner Arbeit gehören eingehende Vergleiche zwischen den melodischen Formeln aus den frühen und späteren Quellen. Es soll herausgefunden werden, wie viel von den alten Melodien auch noch in den neueren Varianten steckt.“

Traditioneller Gesang, der wenigen Veränderungen unterlag

In der byzantinischen Gesellschaft war es wichtig, die Traditionen zu bewahren – auch in der Musik. „Die Melodien wurden von Generation zu Generation weitergegeben. Innovationen waren nicht gefragt, es wurde wenig grundlegend Neues komponiert, Instrumente und Mehrstimmigkeit waren damals und sind noch heute in der griechischen Kirche verboten“, umreißt Wanek den kulturellen Kontext. „Die ,Melismen‘ genannten Verzierungen – heute würde man sie als Koloraturen bezeichnen – der späteren, überlieferten Melodien machen die Stücke zwar länger und verspielter, bewahrten aber zumeist immer noch den Kern der alten, mündlich überlieferten Melodien.“

Vor diesem Hintergrund ist es für Wanek naheliegend, auch an Rekonstruktionen zu arbeiten und aus den vorhandenen Quellen auf die früheren Gesänge zu schließen. „Es ist, als hätte man eine ausufernde Oper, die auf dem Lied ,Alle meine Entchen‘ basiert – das man allerdings nicht kennt. Die Herausforderung ist nun, diese einfache Melodie inmitten aller überbordenden Verzierungen zu identifizieren und herauszudestillieren“, so der anschauliche Vergleich der Wissenschaftlerin.

Singen nach „Art der Hagia Sophia“

Letztendlich soll ein historischer Abriss entstehen, der die Zeit vom 10. bis zum 15. Jahrhundert umfasst. Ein annotierter, systematisch organisierter und kommentierter Melodiekorpus soll eine wissenschaftlich fundierte Übersicht über die Psalmmelodien dieser Zeit bringen. Gleichzeitig soll auch der Einfluss von liturgischen Entwicklungen – beispielsweise der Verschmelzung verschiedener Kathedral-Riten aus Klöstern und Städten im späten 14. Jahrhundert – auf die Entwicklung der Psalmgesänge untersucht werden. Dabei helfen auch Vergleiche mit weiteren Gesangsgattungen jener Zeit, oder zwischen Melodien, die mit verschiedenen geografischen Zuschreibungen versehen sind – manche der überlieferten Formeln weisen Angaben wie „nach Art des Athos“ oder „nach Art der Hagia Sophia“ auf. Auch hier möchte die Musikwissenschaftlerin herausfinden, ob diese Vermerke tatsächlich Herkunftsbezeichnungen sind, vielleicht auf lokale Traditionen verweisen oder doch andere Bedeutungen haben.

Wanek möchte mit ihrer Arbeit eine Basis legen, die es Wissenschaftler:innen künftig einfacher machen soll, sich mit diesem Teilbereich der byzantinischen Kultur zu beschäftigen. Denn einer der größten Hemmschuhe für die Forschung auf diesem Gebiet ist die schlechte Verfügbarkeit der Quellen. „Anders als in anderen Disziplinen gibt es keine Datenbanken, die die über die ganze Welt verstreuten Originalquellen zusammenführen. Wichtige Handschriftensammlungen sind nur vor Ort zugänglich. Es gibt in Griechenland Dokumente auf Mikrofilmen, die in den 1930er-Jahren erstellt wurden – und in einem dementsprechend schlechten Zustand sind. Auch am Berg Athos, der bekanntlich für Frauen nicht zugänglich ist, sind wohl Bestände vorhanden“, zählt die Musikwissenschaftlerin auf. „Diese schwierige Quellenlage ist dafür mitverantwortlich, dass so wenige Studien zu den Psalmgesängen, aber auch allgemein zur byzantinischen Musik existieren.“ Wanek möchte dazu beitragen, die byzantinische Musik, die 2019 von der Unesco zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt wurde, stärker in den Fokus der Wissenschaft zu bringen. Davon würde auch, ist Wanek überzeugt, die Erforschung der westlichen mittelalterlichen Musik profitieren.

Zur Person

Nina-Maria Wanek erforscht seit mehr als zwanzig Jahren die byzantinische Kirchenmusik, aber auch neugriechische Kunstmusik des 19. und 20. Jahrhunderts. Sie promovierte an der Universität Wien und habilitierte sich 2006 für Historische Musikwissenschaft. Wanek unterrichtet unter anderem am Institut für Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien. Gleichzeitig ist sie als literarische Übersetzerin für Neugriechisch tätig. Seit 2020 läuft ihr Projekt zur „Komposition von Psalmen in Mittel- und Spätbyzanz“, das vom Wissenschaftsfonds FWF mit 330.000 Euro gefördert wird.

Projektwebsite: www.byzantinemusicology.com

Publikationen

Nina-Maria Wanek: Blessed is the Man … who Knows how to Chant this Psalm: Byzantine Compositions of Psalm 1 in Manuscripts of the 14th and 15th Centuries, in: Clavibus Unitis 9/4, 2020 (PDF)

Nina-Maria Wanek: Überblick über die byzantinische Kirchenmusik, in: Ex Oriente Lux? Ostkirchliche Liturgien und westliche Kultur (H.-J. Feulner/A. Zerfass, Hg.), 237–264, Wien 2020