Wie Nationen wirklich ticken: Ein Klischee-Check zu Klima und Wohlfahrt

Leben in Skandinavien mehr Menschen vom Typ Greta Thunberg, die bereit sind sich stark einzuschränken, um die Klimakatastrophe abzuwenden? Oder sehen Menschen im heißen Südeuropa die Entwicklung mit größerer Besorgnis? Ist der russischen Bevölkerung ihr CO2-Ausstoß egal? Und warum lässt sich in Österreich mit der Idee „Unser Geld für unsere Leut“ so gut Politik machen? In der internationalen PAWCER-Studie „Public Attitudes to Welfare, Climate Change and Energy in the EU and Russia“ wurden 2016 länderübergreifend Einstellungen und Kontextdaten zu Zukunftsthemen analysiert. Die Untersuchung basiert auf Daten des zweijährlich stattfindenden European Social Survey (ESS), in dem repräsentative Samples der Bevölkerung im Jahr 2016 unter anderem zu Wohlfahrtsstaat sowie Energiesicherheit und Klimawandel befragt wurden. An der Kofinanzierung war der Wissenschaftsfonds FWF im Rahmen des europäischen ERA-NET-Programms beteiligt.

Gemeinsamkeiten und Trends zwischen Europa und Russland

Marcel Fink, Politikwissenschaftler am Institut für Höhere Studien und Projektleiter, legt Ergebnisse aus der Analyse von Umfrage- und Kontextdaten für die genannten Länder vor: „Schon bevor die Themen Energiesicherheit und Klimawandel eine höhere politische Aufmerksamkeit bekamen, wurden im Rahmen der Erhebung Daten für die länderübergreifende Erforschung gesammelt. Für das Thema Wohlfahrtsstaat konnten wir entlang der Zeitachse vergleichen und unser Verständnis für Konflikte und Identitäten vertiefen.“ Wenn es um Einstellungen geht, treten international häufig Probleme der Datenvergleichbarkeit auf, die mit PAWCER ausgeräumt werden konnten. Bei der repräsentativen Sozialerhebung wurden in 23 Ländern insgesamt knapp 45.000 Menschen befragt, in Österreich allein 2.000 Personen.

Ost-West-Gradient bei Energiethemen

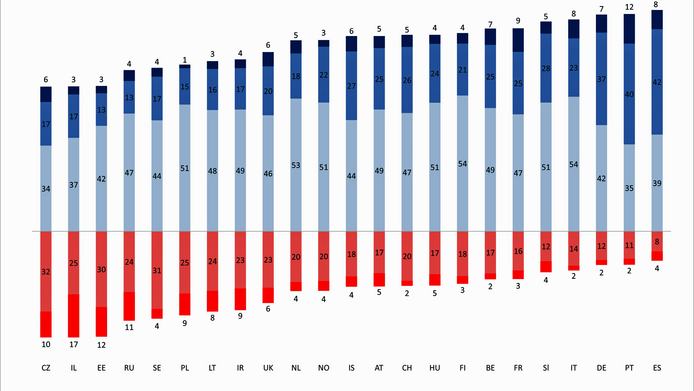

Bei der Erhebung kamen solide vorgetestete Fragen zum Einsatz, die quer durch die EU-Mitgliedsländer bis Russland überall gleich verstanden werden sollten. Im Rahmen der globalen Klimadiskussion wurde nach möglichen Annäherungen von unterschiedlichen politischen Systemen und vergleichbaren Wahrnehmungen der Problemlagen gesucht. Beim Klimawandel war der Grad der Besorgtheit in Russland und anderen osteuropäischen Ländern wie Tschechien, Estland, Litauen und Polen niedriger als in den meisten west- und südeuropäischen Ländern. „Vielmehr waren entlang eines Ost-West-Gradienten relativ stärkere Sorgen punkto Bezahlbarkeit und Versorgungssicherheit mit Energie- und Heizmitteln zu sehen als in Hinblick auf den ‚richtigen‘ Einsatz der Energie. Das spricht für eine andere soziale Situation“, erläutert Marcel Fink.

Die Befragung wirkt wie eine Art Klischee-Check, der erfragt, wie Nationen wirklich ticken und was wir bloß voneinander annehmen. Bei Fragen nach der Selbstwirksamkeit, also wie sehr Menschen glauben, dass sie selber etwas beitragen können, um dem Klimawandel entgegenzuwirken, war die Zustimmung von allen Befragungsländern in Russland am niedrigsten ausgeprägt. Österreich nimmt bei der Sorge und der Selbstwirksamkeit eine mittlere Position ein. Die Besorgtheit angesichts des Klimawandels war in Portugal und Spanien, also Ländern im Süden Europas höher, ebenso in Deutschland und Frankreich. Skandinavien ist in der wahrgenommenen Selbstwirksamkeit vorne, wobei die Mobilisierung für die Klimaanliegen seit der Erhebung 2016 sicher noch zugenommen hat.

Unser Geld, für unsere Leut

Wenn es um die Wohlfahrt geht, sehen laut Marcel Fink die Befragten in vielen Ländern Ost- und Südeuropas mit vergleichsweise hoher materieller Ungleichheit und Arbeitslosigkeit eine starke Verantwortung beim Staat, diese Ungleichheiten zu reduzieren. In stark ausgeprägten Wohlfahrtsstaaten wie in Skandinavien und Westeuropa wird das zum Teil nicht als so dringlich angesehen. Vor allem die Zustimmung zu Systemen, von denen alle profitieren, wie zum Beispiel die Alterssicherung oder ein allgemeines Grundeinkommen, ist dort am stärksten, wo der materielle Lebensstandard vergleichsweise niedriger und folglich soziale Ungleichheit relativ hoch ist.

Wenn es aber um die Frage geht, ob es für Arbeitslose oder Zugezogene generöse Leistungen geben soll, sind die Befragten vielfach in jenen Ländern restriktiver, wo der Sozialstaat bisher schwächer ausgebaut ist. Dahinter steckt wohl die Sorge, dass dann weniger Mittel übrig blieben für Maßnahmen, von denen alle profitieren. „Neben Osteuropa und Russland ist aber interessanterweise auch in Österreich der ‚Wohlfahrtschauvinismus‘ gegenüber neu Zugezogenen vergleichsweise stark ausgeprägt. ‚Unser Geld für unsere Leut‘ findet in Österreich fast gleich viel Anklang wie in Osteuropa. Hier sehen wir, warum diese politische Debatte ankommt und in Österreich so Wahlen gewonnen werden“, analysiert Fink.

Türöffner für Forschungskooperationen

Die europaweite Koordination von PAWCER erfolgte durch das Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (GESIS). Projektpartner in Österreich waren das Institut für Höhere Studien (IHS) und das Europäische Zentrum für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung. An der Analyse der Daten waren auch führende Forschungsgruppen an der Universität Leuven und der Universität in Tampere beteiligt. Für das IHS, das sich seit vielen Jahren mit der Finanzierung und Ausgestaltung des Sozialstaats beschäftigt, wurde das Projekt zum Startschuss für einen Forschungsstrang, der sich mit Meinungen in der Bevölkerung beschäftigt. PAWCER war ein Türöffner für die Kooperation mit angesehenen Institutionen in den beiden Themenfeldern.

Basierend auf den nationalen ESS-Daten konnten weitere Projekte angestoßen werden. Da die beiden Themen bisher in der Analyse nicht zusammengeführt wurden, sind für weitere Untersuchungen die Schnittstellen von Klimawandel und Sozialstaat interessant. Verteilungsfragen und soziale Inklusion zeigen potenziell starke wechselseitige Bezugspunkte mit der Bekämpfung des Klimawandels. Dabei können Zielkonflikte, individuelle Wirkungen und Wechselwirkungen zwischen den jeweiligen Einstellungen aufgedeckt werden.

Marcel Fink ist seit 2013 Senior Researcher am Institut für Höhere Studien (IHS). Davor war er Universitätsassistent am Institut für Staatswissenschaft der Universität Wien. Er schloss sein Doktorat in Politikwissenschaft 2002 ab. In seiner akademischen und angewandten Forschung widmet er sich seit 25 Jahren Fragen in den Bereichen Sozialpolitik, Wohlfahrtsstaat, Arbeitsmarkt, Armut und soziale Ungleichheit. Das internationale Projekt „Öffentliche Einstellungen zu Wohlfahrt, Klimawandel und Energie in der EU und Russland“ (2016–2019) wurde vom Wissenschaftsfonds FWF mit 181.000 Euro mitfinanziert.

Publikationen

Pohjolainen P., Kukkonen I., Jokinen P., Poortinga W., Ogunbod ChA. et al.: The role of national affluence, carbon emissions, and democracy in Europeans’ climate perceptions, in: Innovation: The European Journal of Social Science Research, 2021

Gugushvili D., Ravazzini L., Ochsner M., Lukac M., Lelkes O., Fink M. et al: Welfare solidarities in the age of mass migration: evidence from European Social Survey 2016, in: Acta Politica, 2021

Ochsner M., Ravazzini L., van Oorschot W., Gugushvili D., Fink M. et al.: Russian versus European welfare attitudes: Evidence from Round 8 of the European Social Survey, PAWCER, ESS Topline Series, 2018 (PDF)

Pohjolainen P., Kukkonen I., Jokinen P., Poortinga W., Umit R.: Public Perceptions on Climate Change and Energy in Europe and Russia: Evidence from Round 8 of the European Social Survey, PAWCER, ESS Topline Series, 2018