Lesetipp

Das Buch Besser schlafen von Birgit Högl liefert die neuesten Erkenntnisse der Neurowissenschaft; Brandstätter-Verlag 2023

Wer an einer Schlafverhaltensstörung leidet, benimmt sich in der Nacht und während des Träumens anders als am Tag. „Die Betroffenen verhalten sich zum Beispiel aggressiv oder gefährlich. Manchmal tragen ihre Bettpartner:innen eine aufgeplatzte Lippe oder ein blaues Auge davon. Außerdem verletzen sich die Betroffenen selbst, beispielsweise weil sie aus dem Bett fallen“, sagt Birgit Högl, Neurologin und Leiterin der Abteilung für Schlafmedizin der Medizinischen Universität Innsbruck. Hinter den nächtlichen Gewaltausbrüchen steht die Krankheit Isolated REM Sleep Behaviour Disorder (iRBD). Die Abkürzung REM (rapid eye movement) bezeichnet die betroffene Schlafphase, während der sich gesunde Schlafende normalerweise nicht bewegen. Högl geht davon aus, dass eine von hundert Personen an iRBD erkrankt – Männer und Frauen, vorwiegend Ältere. Doch die genaue Zahl ist schwer abzuschätzen, weil viele Betroffene von ihrer Krankheit nichts wissen und Verdachtsfälle lange auf eine Untersuchung warten müssen.

Vor diesem Hintergrund entwickelte Högls Forschungsgruppe nun ein einmaliges Tool. Gemeinsam mit Heinrich Garn und Bernhard Kohn, zwei Experten vom Austrian Institute of Technology (AIT), kombinierten sie eine Hightech-Kamera mit künstlicher Intelligenz (KI), um iRBD-spezifische Bewegungen zu erkennen. „Die Methode erreicht eine so hohe Genauigkeit, dass sie in der Klinik einsetzbar ist“, sagt Matteo Cesari, Bioingenieur und Erstautor einer aktuellen Studie aus dem Projekt. Das Forschungsvorhaben wurde vom Wissenschaftsfonds FWF gefördert und mündete in ein EU-Projekt, das die Technik für bevölkerungsweite Screenings einsatzfähig machen soll. Denn iRBD ist nicht nur gefährlich für die Betroffenen und ihre Bettpartner:innen, sondern gleichzeitig der sensitivste und spezifischste Marker für den Untergang von Nervenzellen. Eine frühzeitige Diagnose ist der notwendige erste Schritt, um das Fortschreiten des neurodegenerativen Prozesses zu verlangsamen.

Eine Schlafstörung ist leicht zu erkennen, wenn die Betroffenen nicht schlafen können. Weniger trivial ist es bei Diagnosen wie iRBD. Hier wird die Muskulatur während des REM-Schlafs nicht gehemmt, wie es bei Gesunden der Fall wäre. „Bei iRBD-Patient:innen sehen wir viele schnelle Zuckungen in den Beinen und Armen. Außerdem führen die Personen Bewegungsabläufe aus, bei denen man den Eindruck hat, sie agieren ihre Träume im Liegen aus“, beschreibt Högl das Krankheitsbild.

Dass iRBD derzeit häufiger bei Männern diagnostiziert wird, erklärt sich die Expertin aus den Lebensumständen: Während viele Frauen in späteren Lebensphasen ohne Partner sind und daher alleine schlafen, schlafen ältere Männer meist noch neben einer Partnerin, sodass die Erkrankung eher auffällt. Im Allgemeinen bleibt iRBD jedoch oft unerkannt. „Manche Menschen wissen gar nicht, dass es nicht normal ist, im Schlaf zu tun, was man träumt“, bemerkt Högl.

Wer über 50 Jahre alt ist und auf einmal beginnt, im Schlaf auffällige Bewegungen oder Verhaltensweisen an den Tag zu legen (ob mit oder ohne Träume), sollte ein Schlafzentrum aufsuchen. Zum einen, weil man die Symptome einer iRBD medikamentös lindern kann. Zum anderen, weil die Krankheit den Verlust von Nervenzellen anzeigt und mit anderen Erkrankungen zusammenhängt. „90 Prozent der Patient:innen mit iRBD entwickeln eine neurodegenerative Erkrankung wie Parkinson, Lewy-Körperchen-Demenz oder Multisystematrophie“, so Högl. Das geschehe oft im Verlauf von mehreren Jahren.

Deshalb seien Patient:innen mit iRBD dafür prädestiniert, neuentwickelte Medikamente zu erhalten, die den Prozess verlangsamen können. An solchen Behandlungen wird derzeit intensiv geforscht, unter anderem auch von Ambra Stefani und anderen Kolleg:innen aus Högls Abteilung. Denn wenn die erwähnten Erkrankungen einmal vorliegen, sind viele Nervenzellen bereits verloren gegangen. „Bei einer iRBD-Diagnose sind wir zehn Jahre früher dran. Doch das Nadelöhr ist das Schlaflabor“, bedauert die Neurologin.

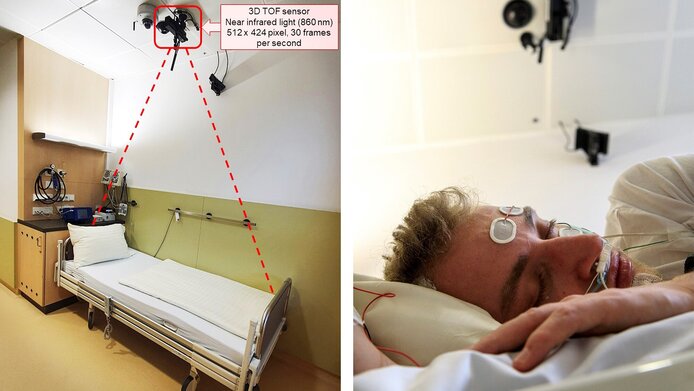

Bislang können Schlafstörungen nur an Schlafzentren zuverlässig diagnostiziert werden. In einer Polysomnografie werden verschiedene Signale beim Schlafenden aufgenommen: unter anderem die Hirnstromkurve, Augenbewegungen, die Atmung, Geräusche, der Muskeltonus und die Körperlage. Alle Messungen werden gesammelt und manuell den Schlafphasen zugeordnet. Weil das entsprechend personal- und zeitaufwendig ist, wartet man bei österreichischen Schlafzentren teilweise ein Jahr lang auf einen Termin. Diesen Umstand nahm sich Högls Forschungsgruppe zum Anlass, eine automatisierte Lösung für die iRBD-Diagnose zu entwickeln – mit dem Ziel, ein Werkzeug zu schaffen, das auch für das Screening von Gesunden eingesetzt werden kann, um ein Risiko für neurodegenerative Erkrankungen frühzeitig zu erkennen.

Birgit Högl leitet seit 24 Jahren das Schlaflabor an der Medizinischen Universität Innsbruck. 2019 wurde die Expertin für Schlafstörungen zur Professorin für Neurologie mit Schwerpunkt Schlafmedizin berufen.

Matteo Cesari studierte Bioingenieurwesen in Italien und Dänemark. Seit vier Jahren ist er als Postdoktorand in der Forschungsgruppe von Birgit Högl tätig.

„Für unsere Methode verwenden wir eine Time-of-Flight-Kamera, wie man sie aus der Spielkonsole Xbox als Kinect-Sensor kennt“, erläutert Cesari den Aufbau. Die 3D-Kamera sendet Infrarotstrahlen aus, die vom Körper der schlafenden Person zurückgeworfen und wieder detektiert werden. Daraus ergibt sich die Entfernung zwischen der Kamera und dem Menschen. „Wir nehmen 30 Bilder pro Sekunde auf und erhalten für jedes Pixel die Distanz. Wenn sich die Entfernung ändert, dann bedeutet das, dass sich die Person bewegt“, so der Bioingenieur.

Für die Auswertung der Kameradaten entwarfen die Forschenden eine KI-basierte Lösung, mit der sie die händische Arbeit so weit wie möglich minimierten. In ihrer Studie präsentieren Cesari und Kolleg:innen die neueste Version des Systems, das die Auswertungen mehrerer Körperpartien über maschinelles Lernen zusammenführt. „Wir kombinieren die Bewegungen der Beine, des Oberkörpers, der Hände und des Kopfes, die im REM-Schlaf auftreten. Erst mit dieser Überlagerung kann man die beste Leistung erreichen“, so Cesari. Das System erkannte iRBD-Patient:innen mit 87 Prozent Treffsicherheit, was der – ungleich aufwendigeren – multifaktoriellen Untersuchung im Schlafzentrum nahekommt. Für den letzten Schliff soll nun eine EU-weite Kooperation sorgen.

Um eine iRBD zu diagnostizieren, muss das System zuordnen, welche der Bewegungsdaten aus den REM-Schlafphasen stammen. Für diesen Schritt bedarf es derzeit noch zusätzlicher Messungen. „Als Nächstes wollen wir die Methode unabhängig machen. Dazu koordinieren wir eine EU-weite Studie mit 300 Proband:innen“, sagt Cesari. Beteiligt sind etablierte Schlaflabore aus Deutschland, Italien, Spanien und Frankreich. Im selben Zug soll die Hardware von 2 Kilogramm auf 13 Gramm abgespeckt und dadurch mobil werden.

Am Ende soll eine Art „automatisiertes Schlaflabor für zu Hause“ entstehen, das bei bevölkerungsweiten Vorsorgeuntersuchungen genutzt werden kann. Personen aus Risikogruppen könnten von dem System besonders profitieren, etwa Bewohner:innen von Altersheimen, für die ein Krankenhausbesuch oft mühevoll ist. „Wenn Menschen an iRBD erkranken, dann brauchen sie eine gute Diagnose, Beratung und Kontrolle“, bekräftigt Högl. „Sie sollten wissen, was die Krankheit bedeutet und dass es möglich ist, eine neurodegenerative Erkrankung hinauszuzögern.“

Das Projekt „Erweiterte Video- und Audioanalyse von Schlafstörungen mit motorischen Ereignissen“ wurde in Zusammenarbeit mit dem Austrian Institute of Technology (AIT) durchgeführt und vom Wissenschaftsfonds FWF mit 315.642 Euro gefördert. Die Ergebnisse ermöglichten das derzeit laufende EU-Projekt „BRAVA – Behaviours in REM sleep: personalised Automatic 3D Video Analysis as novel tool to detect alpha-synucleinopathies“.

Das Buch Besser schlafen von Birgit Högl liefert die neuesten Erkenntnisse der Neurowissenschaft; Brandstätter-Verlag 2023