Ein Erreger kommt selten allein

Schätzungen zufolge starben ca. 50 Millionen Menschen an der 1918 ausgebrochenen Spanischen Grippe. Auslöser der Pandemie war ein hochinfektiöser Abkömmling des Influenzavirus. Heute belegen historische und klinische Daten, dass in einem Großteil der Fälle die Todesursache nicht die Viruserkrankung selbst war, sondern eine Lungenentzündung durch bakterielle Infektion. Solche Sekundär- oder Superinfektionen entstehen auf dem Nährboden einer vorangegangenen Virusinfektion und sind auch in Zeiten von Antibiotika noch besorgniserregend. So schätzen Wissenschaftler:innen, dass bei der Influenzapandemie von 2009 (umgangssprachlich „Schweinegrippe“) etwa ein Viertel der Verstorbenen mit Bakterien co-infiziert war. Forschende der Wiener Universität für Bodenkultur (BOKU) konnten nun feststellen, dass eine Influenzaimpfung auch als Schutzschild gegen bakterielle Sekundärinfektionen wirkt. Unter dem Projektnamen „VLPs zur Prävention bakterieller Post-Influenza-Infektionen“ widmete sich eine Forschungsgruppe um Reingard Grabherr und Projektleiterin Miriam Klausberger dem Thema. Die Wissenschaftler:innen setzten dabei eine aussichtsreiche moderne Impfstoffform ein.

Viren erleichtern den Einstieg

„Eine Grippeinfektion schafft Rahmenbedingungen im Körper, unter denen sich Bakterien leichter etablieren“, erklärt Klausberger. Besonders stark ist der Effekt in den ersten drei bis sieben Tagen nach der Virusinfektion. In diesem Zeitfenster können schon niedrige Bakteriendosen, die anderenfalls harmlos wären, eine schwere Infektion auslösen. Allerdings lässt sich dieser Umstand nicht allein durch ein geschwächtes Immunsystem erklären. „In der Immunantwort fehlen nach einer Virusinfektion wichtige Bestandteile. Aber darüber hinaus aktiviert das Immunsystem Komponenten gegen das Virus, die bei einer bakteriellen Infektion kontraproduktiv sind“, sagt Klausberger. Dazu zählen zum Beispiel Botenstoffe des Immunsystems, wie das Typ-I- (IFN-α/β) und Typ-II-Interferon (IFN-γ). Sie schützen gegen virale Infektionen, aber beeinträchtigen die Rekrutierung und Funktion von bestimmten Immunzellen, die für eine effektive antibakterielle Immunantwort notwendig sind.

Bakterielle Sekundärinfektionen kennt man neben Influenza auch von Rhinoviren, dem respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) oder SARS-CoV-2. „Wenn sich Viren in den Atemwegen vermehren, dann knabbern sie die Oberfläche der äußeren Zellschicht an“, schildert Klausberger. „Dadurch können Bakterien leichter an der Schleimhaut anhaften und sich vermehren.“ In den eingangs erwähnten Influenzapandemien nutzten besonders die Bakterienarten Staphylococcus aureus und Streptococcus pneumoniae den viralen Steigbügel. Beide Bakterienarten besiedeln unsere Atemwege häufig auch unter normalen Umständen, ohne Erkrankungen auszulösen. S. pneumoniae zum Beispiel lässt sich bei jedem zweiten Kind im Alter bis zu zwei Jahren nachweisen. „Mit dem Wissen, dass sich solche Bakterien bereits vor Ort bereithalten, bedeutet eine Influenzainfektion eine noch größere Gefahrenquelle“, warnt Klausberger.

Wie gut schützt die Impfung?

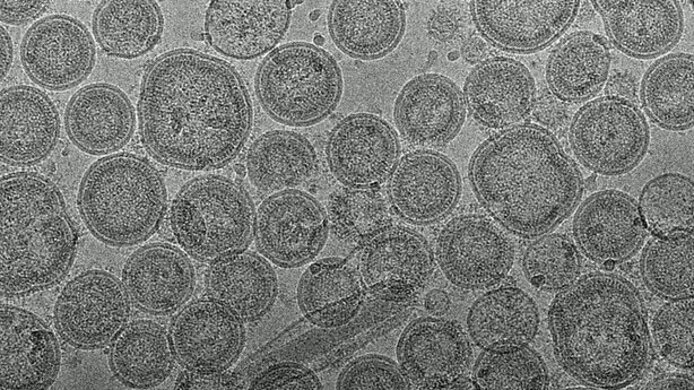

Der Grundgedanke ihres Projekts ist simpel: „Wir wissen, dass eine Influenzainfektion den Boden für bakterielle Komplikationen bereitet. Im Umkehrschluss kann es also vorteilhaft sein, die virale Infektion mit einer Impfung zu verhindern“, betont Klausberger. Um dieser These nachzugehen, kooperierten die Forschenden der BOKU mit dem Moskauer Mechnikov Forschungsinstitut für Impfstoffe und Seren. Die österreichischen Forschenden stellten einen Influenzaimpfstoff her, der auf virusähnlichen Partikeln (virus-like particles, VLPs) basierte. Dieser wurde am russischen Institut zur Immunisierung von Mäusen für die geplante Versuchsreihe genutzt. „VLPs sind ein Phänomen, das bei vielen Viren natürlicherweise vorkommt“, erläutert Klausberger. „Es handelt sich um defekte Partikeln, die bei der Virusvermehrung entstehen.“ Äußerlich sind sie von ihrem infektiösen Gegenstück nicht zu unterscheiden. Aber da ihnen das genetische Material im Inneren fehlt, können sie sich nicht weiter vermehren. „Das macht VLPs zu einem relativ sicheren und sehr effektiven Impfstoffformat“, erklärt Klausberger.

Das Projekt „VLPs zur Prävention bakterieller Post-Influenza-Infektionen“ wurde in Kooperation mit dem Moskauer Mechnikov Forschungsinstitut von 2018 bis 2022 durchgeführt und vom FWF mit 358.081 Euro gefördert.

Zusätzlich zu den geimpften Tieren wurde in den Experimenten eine Gruppe ungeimpfter Mäuse zur Kontrolle inkludiert. Bei allen Tieren erfolgte im ersten Schritt eine primäre Infektion mit einem Influenzavirus. Fünf Tage später wurden die Mäuse zusätzlich mit S. aureus bzw. S. pneumoniae infiziert. Im Zuge des Versuchs überprüften die Forschenden den Impferfolg sowie den Krankheitsverlauf anhand diverser Parameter, zum Beispiel der im Blut nachweisbaren Antikörpertiter, der Verbreitung der Viren und Bakterien im Lungengewebe und der Anzahl an Todesfällen.

100 Prozent Überlebensrate

Nach insgesamt 18 Tagen hatten nur zehn Prozent der ungeimpften Kontrolltiere die Sekundärinfektion mit S. aureus überlebt. Im Gegensatz dazu lag die Überlebensrate bei denjenigen Tieren, die eine an die Influenzavariante angepasste Impfung erhalten hatten, bei 100 Prozent. Im Fall von S. pneumoniae überlebte keines der ungeimpften Versuchstiere beide Infektionen, wohingegen es bei den geimpften Tieren 60 bis 70 Prozent waren.

„Wir konnten mit unseren Ergebnissen bestätigen, dass eine gute Immunität gegen Influenzaviren auch das Risiko für Komplikationen durch Sekundärinfektionen herabsenken kann“, fasst Klausberger zusammen. Außerdem profitierten die Forschenden vom Erfahrungsgewinn hinsichtlich der Herstellung und Aufreinigung von VLP-basierten Impfstoffen. „VLPs haben für die Impfstoffentwicklung großes Zukunftspotenzial, da sie bereits bei geringen Impfstoffdosen sehr effektiv sind. Wir forschen gemeinsam mit anderen Gruppen der BOKU daran, die Produktion solcher Impfstoffe zu optimieren“, so Klausberger. VLP-basierte Impfstoffe existieren bereits für Humane Papillomaviren (HPV) und das Hepatitis-B-Virus. Präparate gegen Influenzaviren durchlaufen aktuell klinische Studien.

Zur Person

Miriam Klausberger studierte Biotechnologie in Wien und war als Gastforscherin in Singapur, New York und Stockholm tätig. An der Universität für Bodenkultur Wien ist sie Senior Scientist in der Forschungsgruppe um Reingard Grabherr, der Leiterin des Instituts für Molekulare Biotechnologie. Das Projekt „VLPs zur Prävention bakterieller Post-Influenza-Infektionen“ wurde in Kooperation mit dem Moskauer Mechnikov Forschungsinstitut von 2018 bis 2022 durchgeführt und vom Wissenschaftsfonds FWF mit 358.081 Euro gefördert.

Publikationen

Klausberger M., Leneva I.A., Egorov A., Strobl F. et al.: Off-target effects of an insect cell-expressed influenza HA-pseudotyped Gag-VLP preparation in limiting postinfluenza Staphylococcus aureus infections, in: Vaccine 38(4), Jan. 2020

Klausberger M., Leneva I.A., Falynskova I.N., Vasiliev K. et al.: The Potential of Influenza HA-Specific Immunity in Mitigating Lethality of Postinfluenza Pneumococcal Infections, in: Vaccines (Basel) 7(4), Nov. 2019